Journal list menu

Export Citations

Download PDFs

Aufsätze

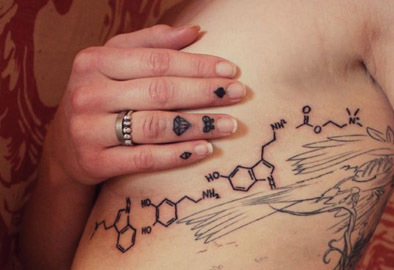

To Tattoo or not to Tattoo: Vom Pigment zum Porträt

- First Published: 02 February 2016

“Es gibt keine Nation, von den Polargebieten im Norden bis nach Neuseeland im Süden, in der sich die Einwohner nicht tätowieren” stellte bereits Charles Darwin in seiner “Entstehung der Arten” fest. Die gegenwärtige Renaissance der Tätowierung greift also nur eine über Jahrhunderte gepflegte Tradition auf. 2009 war bereits jeder vierte Deutsche zwischen 25 und 34 Jahren tätowiert, in Europa mehr als 100 Millionen Menschen. Was passiert unter unserer Haut beim und nach dem Einbringen der Farbpigmente? Verfolgen wir eine Tätowierung aus chemischer Sicht.

Was braucht man für eine Super-Batterie?

Hochenergieakkumulatoren. Teil 1 von 2

- First Published: 10 December 2015

Ohne Lithium-Ionen-Batterien ist unsere moderne digitale Welt nicht mehr vorstellbar. Ob Mobiltelefon, Notebook-, Tablet-Computer, Digitalkamera oder Handheld-Konsole, all das ist für viele zu unverzichtbaren täglichen Begleitern geworden. Nur der hohe Energieinhalt, die große Zuverlässigkeit und die lange Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterie (LIB) machen es überhaupt möglich, dass wir diese portablen Geräte so nutzen können, wie wir es gewohnt sind. Nicht nur im Bereich der Consumer-Elektronik werden Batterien eingesetzt, sondern seit langem wird daran gearbeitet, die Lithium-Ionen-Technik für die Elektromobilität und in stationären Batterien für die Speicherung von regenera-tiver Energie einzusetzen, mit sichtbaren Erfolgen in den letzten Jahren und mit noch größeren Erwartungen für die Zukunft.

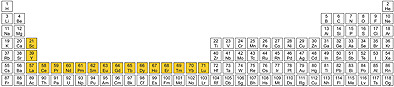

Die faszinierende bioanorganische Chemie der Selten-Erd-Elemente: Weder Erden noch selten

- First Published: 10 January 2018

Oft an den unteren Rand des Periodensystems verbannt, fristeten die Seltenen Erden (SE) lange ein fast unscheinbares Dasein. Sie sind heute jedoch aus fast keiner alltäglichen Technologie mehr wegzudenken. Außerdem werden sie schon seit vielen Jahren aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften in der Bioanalytik sowie in der medizinischen Diagnostik und Therapie eingesetzt. Für Stoffwechselprozesse in der belebten Natur hingegen ist die Relevanz der Selten-Erd-Elemente (SEE) erst seit kurzem belegt.

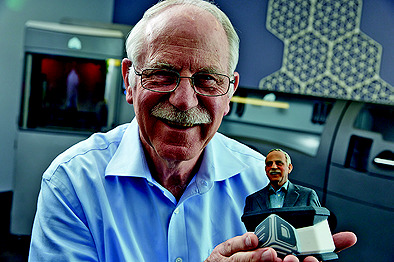

3D-Druck: Chancen, Möglichkeiten, Risiken: Wie eine neue Technologie die Zukunft der Biotechnologie und Chemie prägen könnte

- First Published: 06 September 2017

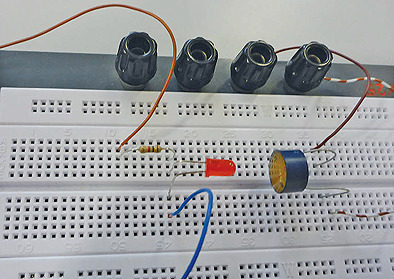

Feinstaubmessung mit dem Smartphone: Smarte Analytik in allen Lebenslagen

- First Published: 23 January 2018

Die Vielfalt des Siliciumdioxids: Kristallin und amorph

- First Published: 10 January 2018

Von Siliciumdioxid (Silica) ist eine Vielzahl unterschiedlicher Formen bekannt. Nach dem Beitrag „Sand als Rohstoff“ in der ChiuZ 3/2016 spannt dieser Beitrag einen weiteren Bogen: Er beschreibt amorphe Silicavarietäten wie Kieselgur biologischen Ursprungs, Opal vulkanischen Ursprungs und Kieselrauch (silica fume) als technisches Nebenprodukt sowie deren Anwendungen.

γ-Conicein und Coniin aus Geflecktem Schierling: Zwei Pseudoalkaloide töten Sokrates

- First Published: 21 November 2016

Der Athener Philosoph Sokrates spielte eine herausragende Rolle für die Entwicklung des abendländischen Denkens. Aber er unterschätzte die Intrigen seiner Feinde. Im Jahr 399 v.d.Z. wurde er wegen Gottlosigkeit und als Verderber der Jugend angeklagt und zum Tode verurteilt. Sein Name und seine Hinrichtung durch Trinken des Schierlingsbechers sind bis heute allgemein bekannt. Die Schierlings-Gifte bewirken eine allmähliche Lähmung des Körpers, bis der Vergiftete erstickt – bei vollem Bewusstsein. Wir beschreiben die Isolierung der Pseudoalkaloide γ-Conicein und Coniin aus angebautem und wildem Gefleckten Schierling und analysieren ihre Struktur spektroskopisch. Diese Arbeit war nur etwas für absolut fehlerfrei arbeitende Fachleute. Dieser Artikel soll daher ausdrücklich nicht zur Nachahmung anregen. Diesmal genügt es, zu lesen und zu verstehen.

Treffpunkt Forschung

Die Geochemie des schneeweißen Gebirgsbachs: Löslichkeitsgleichgewichte

- First Published: 09 January 2019

Im Engadin zeigt ein abgelegener Gebirgsbach namens Ova Lavirun streckenweise ein ungewöhnliches Erscheinungsbild: Nicht weit von der Quelle, nach dem Zufluss eines kleinen Seitenbaches, erscheint das steinige Bachbett plötzlich schneeweiß, und so zeigt sich der Bach über einen Abschnitt von ca. 1 km auch aus der Vogelperspektive. Erst kurz nach einem anderen Zufluss bleiben die Steine frei von Ablagerungen. Wissenschaftler um Christoph Wanner von der Universität Bern erklären jetzt die Ursache dieses seltenen Naturphänomens.

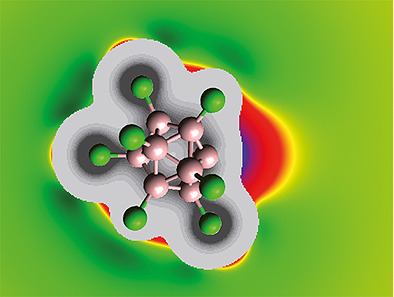

Anion bindet Edelgase Krypton und Xenon: Superelektrophiles Anion

- First Published: 05 January 2018

Können Anionen elektrophil sein? Intuitiv wird wohl jeder Chemiker diese Frage verneinen, da elektrophiles Verhalten auf einen Elektronenmangel zurückgeht und daher typisch für die Chemie von Kationen ist. Das Anion [B12Cl11]– bindet jedoch bei Raumtemperatur die Edelgase Krypton und Xenon und zeigt damit eine Reaktion, die typisch ist für Superelektrophile. Wie ist das scheinbar irrationale Verhalten zu erklären?

Rettung auf sechs Beinen: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 19 December 2017

Ameisen der Art Megaponera analis gehen in größeren Gruppen auf die Jagd nach Termiten. Dabei werden einzelne Tiere häufig durch die wehrhafte Beute verwundet. Diese Jäger senden daraufhin einen chemischen Hilferuf aus, der einen arteigenen Sanitätsdienst auf den Plan ruft. Indem dieser die verletzten Artgenossen zurück ins Nest trägt, hilft er, die Verluste der Kolonie gering zu halten.

Molekulare Eis-Tänzer: Frostschutz-Proteine

- First Published: 07 June 2018

Fische in polaren Gewässern benutzen zum Frostschutz kleine Proteine oder Glykoproteine. Während die Funktionsweise der reinen Proteine bereits vor Jahren aus ihren Strukturen erschlossen werden konnte, sind die Glykoproteine strukturell flexibel und ihre Bindungsmechanismen bleiben umstritten. Eine Computersimulation legt nun nahe, dass sie auf dem Eis herumwandern können.

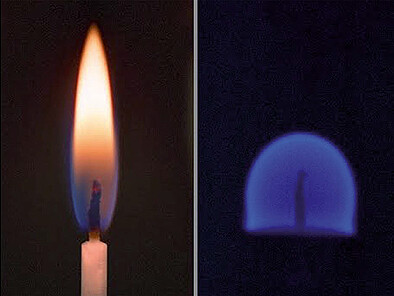

Wie brennt eine Kerze in Schwerelosigkeit?

Alltagsfragen

- First Published: 01 August 2018

Wir sind alle vertraut mit dem Anblick einer Kerzenflamme. Warm, hellgelb, und geformt wie eine Träne schmiegt sie sich eng an den Docht, nur um dann weit ins Leere darüber zu reichen. Dieses Verhalten ist leicht erklärbar durch das Aufsteigen – der Konvektion – der weniger dichten Luft, die durch die Verbrennung um den Docht herum erwärmt und von kühler, schwererer Luft nach oben verdrängt wird. Doch was passiert, wenn man eine Kerzenflamme in Schwerelosigkeit versetzt?

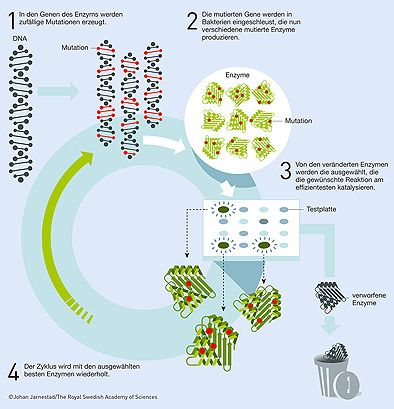

(R)Evolution aus dem Labor: Nobelpreis für Chemie

- First Published: 03 December 2018

Den Nobelpreis für Chemie 2018 teilen sich drei Forscher, die die Prinzipien der natürlichen Evolution nutzten, um maßgeschneiderte Enzyme und Antikörper zu entwickeln. Der US-Amerikanerin Frances H. Arnold gelang es, das Konzept der gerichteten Evolution, wodurch Enzyme mit gewünschten Eigenschaften produziert werden können, zu verallgemeinern. Heute können passende Enzyme für die Herstellung der verschiedensten Produkte – von Arzneien über Waschmitteln bis hin zu Biosprit – im Labor erzeugt werden. George P. Smith entwickelte eine weitere Methode, die „Phagen-Display“ heißt, und Sir Gregory P. Winter kombinierte diese mit den Prinzipien der gerichteten Evolution, um bestimmte Antikörper zu produzieren. Mithilfe dieses Verfahrens können neue Medikamente hergestellt werden, die gegen Autoimmunkrankheiten oder Krebs wirken. Für ihre (r)evolutionäre Arbeit werden die drei Wissenschaftler nun mit der höchsten Auszeichnung in der Chemie geehrt.

Treffpunkt Zukunft

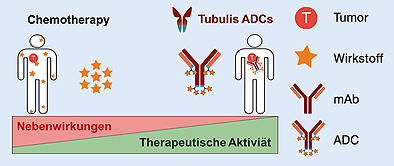

Neue Generation von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten: Start-Ups

- First Published: 01 February 2018

Das angehende Spin-Off Tubulis entwickelt einzigartige Technologien für die Funktionalisierung von Biomolekülen mit besonderem Potenzial für die Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, (engl.: Antibody Drug Conjugates, ADCs). ADCs sind große Hoffnungsträger der Pharmazeutischen Industrie im Kampf gegen Krebs. Sie liefern chemotherapeutische Medikamente (Toxine) zielgerichtet an Krebszellen ab und vermeiden somit im Vergleich zur klassischen Chemotherapie mögliche Nebenwirkungen im gesunden Gewebe. Bisherige ADCs bleiben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Das will Tubulis ändern.

Olympiade für Chemie-Begeisterte: Wettbewerbe

- First Published: 03 December 2018

In diesem Sommer wetteiferten zum 50. Mal Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen bei der Internationalen Chemie-Olympiade (IChO) um die begehrten Medaillen. Anlässlich des Jubiläums kehrte der Wettbewerb, der jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet, zurück zu den Ursprüngen, nach Prag. Dort wurde 1968 die erste Chemie-Olympiade zwischen 18 Wettbewerbern ausgetragen – aus den bescheidenen Anfängen hat sich ein Großereignis entwickelt, das in diesem Jahr 300 Studenten aus 76 Nationen an die Moldau zog.