Journal list menu

Export Citations

Download PDFs

Inhaltsverzeichnis

Wenn Fressen nicht mehr satt macht: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 28 May 2020

Käfer und Schmetterlingsraupen können ganze Pflanzen kahlfressen. Doch viele Pflanzen wehren sich, etwa indem sie die Verdauung der Fressfeinde hemmen. Die Süßkartoffel produziert ein flüchtiges Homoterpen, um ihre Nachbarn vor gefräßigen Insekten zu warnen und dazu anzuregen, die Verteidigung anzuwerfen.

Eine Heizdecke für Pilze: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 02 January 2020

Minimalist in der Baumkrone: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 04 December 2019

Manche mögen's heiß!

Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 06 June 2019

Manche Pflanzen nutzen Feuer zur Verbreitung ihrer Samen. Dazu gehören die australischen Banksien, deren hölzerne Samenstände sich erst bei einem Buschbrand öffnen. Risse und Spalten, die sich mit der Zeit bilden, werden durch Wachse versiegelt, die an heißen Sommertagen schmelzen. Auf diese Weise können die reifen Samen über Jahre sicher aufbewahrt werden – bis zum nächsten Feuer.

Auf den Leim gegangen: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 06 February 2019

Stummelfüßer fangen ihre Beute mit Hilfe eines klebrigen Schleims, den sie aus zwei seitlichen Kopfdrüsen abschießen (Abbildung 1). Durch das Zappeln des Opfers entsteht aus dem ehemals flüssigen Sekret ein starres Geflecht mit der Steifigkeit von Nylon®. Dieses lässt sich in Wasser wieder in seine Einzelteile auflösen, die wiederverwertet werden können. Ein Vorbild für die industrielle Synthese von nachhaltig nutzbaren Polymeren?

In der Maske des Wasserbocks: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 08 August 2018

Parasitische Einzeller der Gattung Trypanosoma verursachen vor allem in den Tropen schwere Erkrankungen bei Mensch und Tier. Übertragen werden sie durch den Stich einer infizierten Tsetsefliege. Während Rinder zur bevorzugten Beute der blutsaugenden Insekten zählen, macht sich der Ellipsen-Wasserbock (Abbildung 1) durch seinen besonderen Duft ausgesprochen unattraktiv. Dieses „Parfum“ nutzen afrikanische Bauern inzwischen, um auch ihre Rinder vor einer Infektion zu schützen.

Betrügerische Pfeifen: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 29 June 2018

Blütenpflanzen und ihre Bestäuber sind ein optimal aufeinander abgestimmtes Team, in dem beide voneinander profitieren. Betrüger wie die Pfeifenblumen stellen hier eine Ausnahme dar. Sie nutzen die Bestäuberleistung, bieten aber keinen Nektar als Belohnung an. Stattdessen locken sie die Insekten mit raffinierten – und manchmal recht makabren – chemischen Tricks zur Blüte.

Meister der Selbstverteidigung: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 16 January 2018

Der Stich des Mandschurei-Skorpions löst an der Einstichstelle starke Schmerzen aus und setzt so dessen Feinde schachmatt. Die Schmerzen erzeugt ein Peptidtoxin, das an einen Schmerzrezeptor bindet und dabei synergistisch mit Protonen aus dem sauren Giftcocktail wirkt. Auf diese Weise wird der Schmerzrezeptor so stark aktiviert, wie es sonst nur durch eine extreme Ansäuerung des Gewebes zu erreichen wäre.

Fresst Euch doch selbst: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 11 January 2018

Tomatenpflanzen werden von den Raupen der Zuckerrübeneule innerhalb kurzer Zeit kahl gefressen. Um dies zu verhindern, produzieren die Pflanzen Substanzen, die die Blätter für die Raupen ungenießbar machen. Infolgedessen verspeisen sich die hungrigen Insekten gegenseitig. Das reduziert nicht nur die Raupenpopulation, sondern sättigt die überlebenden Kannibalen auch noch, so dass sie kein Interesse mehr an der Pflanzennahrung zeigen.

Ein Enzym für alle Fälle: Pilze als Synthesekünstler

- First Published: 11 January 2018

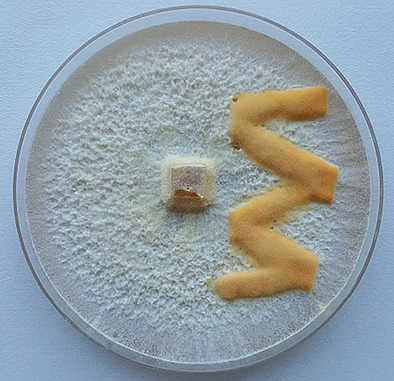

Fruchtkörper von Ständerpilzen werden häufig Opfer von gefräßigen Insektenlarven. Dagegen verteidigen sie sich durch die Bildung von bioaktiven Substanzen. Hierzu gehören zwei unterschiedlich lange, verzweigtkettige Polyene, die der Schichtpilz BY1 als Reaktion auf eine Verletzung herstellt. Katalysiert wird ihre Synthese über eine einzige, neu entdeckte Polyketidsynthase, die dabei acht bzw. neun Doppelbindungen verschieben muss.

Rettung auf sechs Beinen: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 19 December 2017

Ameisen der Art Megaponera analis gehen in größeren Gruppen auf die Jagd nach Termiten. Dabei werden einzelne Tiere häufig durch die wehrhafte Beute verwundet. Diese Jäger senden daraufhin einen chemischen Hilferuf aus, der einen arteigenen Sanitätsdienst auf den Plan ruft. Indem dieser die verletzten Artgenossen zurück ins Nest trägt, hilft er, die Verluste der Kolonie gering zu halten.

Bakterieller „Leibwächter“

Antibakterielle Peptide

- First Published: 08 August 2017

In einer von Mikroorganismen dominierten Umwelt ist die Raupe der Afrikanischen Baumwolleule einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Ein Bakterium ihrer eigenen Darmflora schützt sie davor, indem es mit Hilfe eines Antibiotikums gezielt pathogene Darmbakterien tötet, nützliche dagegen verschont. Das antibakterielle Peptid schädigt die Integrität der Bakterienzelle, indem es Poren in der Zellmembran bildet.

Ein Parfum mit Hintergedanken: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 05 October 2017

Pflanzen, die von einem tierischen Bestäuber abhängen, locken diesen oft mit chemischen Duftstoffen an. Der Kojotentabak wird dabei von seinem Bestäuber vor ein Dilemma gestellt, denn dessen Larven ernähren sich von den Blättern der Tabakpflanze. Diese hat im Sesquiterpen (E)-α-Bergamoten ein Mittel gefunden, den Bestäuber zum Verweilen an der Blüte zu motivieren und gleichzeitig die gefräßigen Larven zu vertreiben.

Ein blaues Wunder für Fressfeinde: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 02 August 2017

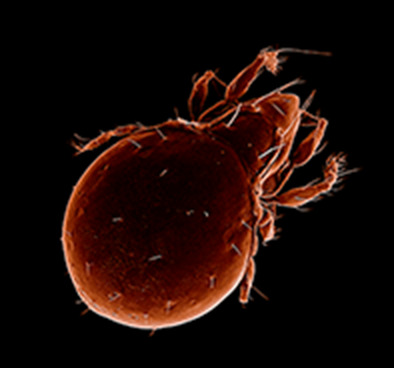

Einige Insekten und Tausendfüßer verteidigen sich mit Hilfe von Blausäure gegen Fressfeinde. Dies ist eine Herausforderung für die Produzenten, weil sie sich selbst gegen den flüchtigen und potenten Hemmstoff der Atmungskette schützen müssen. Kürzlich wurde die Fähigkeit, Blausäure zur Verteidigung zu nutzen, erstmals auch bei einem Spinnentier gefunden. Die heimische Hornmilbenart schützt sich dabei durch die Produktion einer in wasserfreier Umgebung stabilen Speicherform, aus der das Gift im Speichel eines Angreifers schnell freigesetzt wird.

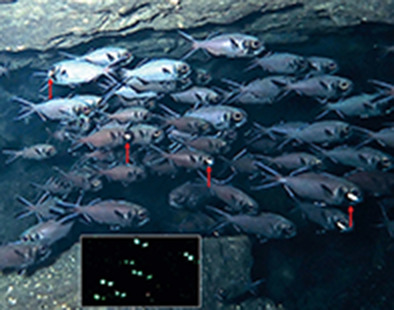

Futtersuche im Blitzlichtgewitter: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 07 June 2017

Schneller als der Arzt erlaubt

- First Published: 07 April 2017

Kegelschnecken [1] lähmen ihre Beutetiere mit Hilfe eines Giftcocktails. Bei den Fische jagenden Landkartenkegelschnecken enthält dieser Insulin, das einen plötzlichen Blutzuckerabfall der Beute verursacht. Im Vergleich zu menschlichem Insulin ist das Schneckeninsulin extrem schnell wirksam, und könnte somit als Leitmolekül für ein neues Diabetespräparat dienen.

Surfer im Käfergewand: Chemische Tricks der Tiere und Pflanzen

- First Published: 02 February 2017

Bei der Beutejagd fällt der Komma-Schmalräuber (Stenus comma) manchmal ins Wasser. Um den dort lauernden Feinden zu entkommen, scheidet er am Hinterleib Alkaloide aus, die die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen. Dies induziert einen Oberflächendruck, der den Käfer Richtung Ufer treibt. Zusätzlich erschwert das zähflüssige Verhalten des Alkaloidfilms seine Verfolgung.