Bürgerforschung: Aktive Beteiligung an der Wissenschaft

Dem oft bemühten Klischee von der bürgerfernen Wissenschaft im Elfenbeinturm setzt diese seit vielen Jahren verschiedene Initiativen entgegen, um Hemmschwellen abzubauen und eine breite Öffentlichkeit für aktuelle Forschungen zu interessieren. Eine davon ist Citizen Science, die Bürgerforschung, bei der jeder Interessierte eine aktive Rolle übernehmen und selbst zum Forscher werden kann.

Citizen-Science-Projekte in Deutschland: www.buergerschaffenwissen.de

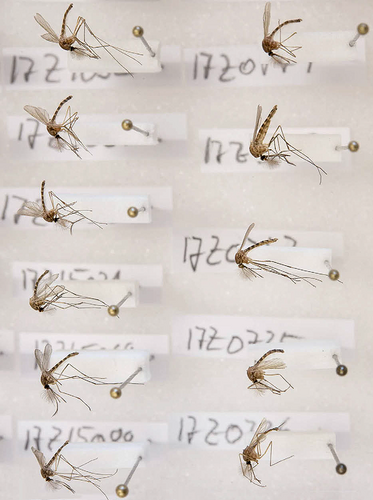

Ein bekanntes Beispiel ist der Mückenatlas, für den in drei Forschungseinrichtungen von Bürgern eingeschickte Mücken ausgewertet und so die Verbreitung der rund 50 in Deutschland vorkommenden Stechmückenarten kartografiert wird (Abbildung 1). Im Jahr 2019 bekamen die Forscher 14.450 Mücken aus dem ganzen Land per Post (1) – ohne die Hilfe der Bürger wäre es gar nicht so einfach, die Tiere und damit verbundenen Informationen zu erhalten. 2015 gelang mit dem Projekt sogar der erste Nachweis einer Koreanischen Buschmücke in Deutschland (2).

Referenzsammlung von Stechmücken. [Foto: Erik-Jan Ouwerkerk]

Wer sich nicht als Mückenjäger betätigen möchte, dem stehen vielfältige andere Möglichkeiten der Beteiligung offen, die weit über die Projekte der ersten Stunde hinausgehen, bei denen die Rechenkapazität des Heimcomputers oder Smartphones der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wurde. Ausführliche Informationen und einen Überblick der Projekte gibt es auf der zentralen Internetplattform für Citizen Science in Deutschland www.buergerschaffenwissen.de. Die Suchfunktion bietet eine Vorauswahl an Themengebieten sowie die Einschränkung der Suche nach Bundesländern. Auch zur Chemie wird man fündig, allerdings unter Bereichen wie Technik und Klima. So kann man mit Marburger Forschern die Belastung von Gewässern mit Mikroplastik untersuchen, in Halle/Saale Feinstaubmessungen mit Wetterballons durchführen und die TU Berlin lädt ein, Stickoxide zu messen. Dieses Projekt soll hier detaillierter vorgestellt werden.

Stickstoffdioxid-Atlas von Berlin

Stickstoffdioxid (NO2) gilt als Gesundheitsrisiko, und spätestens seit nach Überschreitungen von Grenzwerten Fahrverbote in bestimmten Gegenden oder Straßen angeordnet werden, sind Stickoxide (NOx) auch ein Aufreger-Thema. Stickstoffdioxid entsteht bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl und Gas. Es ist daher Bestandteil der Abgase von Kraftfahrzeugen, aber auch von mit diesen Energieträgern betriebenen Heizkesseln und Kraftwerken. Im städtischen Bereich ist der Verkehr die Hauptquelle der Stickoxidemissionen. Zur Überwachung der Stickoxidbelastungen finden europaweit zwar regelmäßige Messungen statt, jedoch sind diese nicht flächendeckend.

Um Lücken zu schließen und die Konzentration der Stickoxide im gesamten Stadtgebiet von Berlin zu erhalten, organisiert ein Team um Annelie Höhne und Prof. Andreas Held vom Fachgebiet Umweltchemie und Luftreinhaltung der TU Berlin seit Anfang 2019 ein Citizen-Science-Projekt (3). Dessen Ziel ist es, mit der Hilfe interessierter Bürger NO2-Sammler im Stadtgebiet zu verteilen, die Konzentration der Stickoxide möglichst flächendeckend zu erfassen und so einen NO2-Atlas von Berlin zu erstellen.

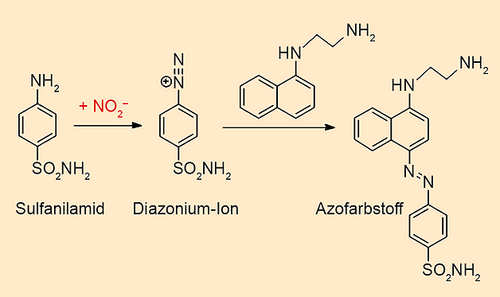

Ein Sammler sieht aus wie ein großer Joghurtbecher (Abbildung 2) und enthält vier Röhrchen: ein Kontrollröhrchen und drei zum Messen. Die Messröhrchen werden geöffnet und für 14 Tage an einem beliebigen Ort aufgehängt, dann abgenommen, verschlossen und zurück zur TU Berlin befördert, wo ausgewertet wird, wieviel Stickstoffdioxid innerhalb der 14 Tage in der Luft enthalten war. Die Chemie dahinter: NO2 diffundiert in die geöffneten Messröhrchen der aufgehängten Sammler. An deren oberen Ende befindet sich ein mit Triethanolamin (TEA) benetztes Filterpapier. Das NO2 wird von TEA absorbiert und zu Nitrit NO2– reduziert. Nach zwei Wochen Messzeit wird das im Filterpapier angereicherte Nitrit mit Wasser extrahiert und mit dem Extrakt eine Griess-Ilosvay-Reaktion durchgeführt (Abbildung 3). Dabei bildet das Nitrit mit Sulfanilamid ein Diazonium-Ion, das mit einem Naphthylenethylendiamin zu einem pinkfarbenen Farbstoff kuppelt. Dessen Konzentration kann photometrisch bestimmt und daraus die in die Sammler diffundierte Menge NO2 berechnet werden.

Stickoxidsammler mit drei Mess- und einem Kontrollröhrchen. [Foto: Steffi Terp]

Die Griess-Ilosvay-Reaktion ist der Schlüssel für die Bestimmung der NO2-Konzentrationen.

Alle Einzeldaten fließen zusammen mit den Standort-Informationen der jeweiligen Sammler in den interaktiven NO2-Atlas von Berlin ein, der öffentlich zugänglich ist. Jeder Teilnehmer, der einen Sammler aufhängt, bekommt eine Auswertung seines persönlichen Sammlers und damit genaue Informationen über die Stickoxidbelastung in seinem Umfeld sowie zusätzlich die ausgewerteten Gesamtergebnisse zur Verfügung gestellt. Außerdem bietet das Fachgebiet Informationsveranstaltungen und Workshops an, bei denen die Bürger gemeinsam mit den verantwortlichen Forschern im Labor die Messröhrchen auswerten können. Willkommen sind auch Schulklassen, für die es – abhängig von Klassenstufe und -größe – die Möglichkeit gibt, die Proben direkt im Labor der TU oder mit einem selbstgebautem Handphotometer auszuwerten.

Das TU-Projekt zeigt exemplarisch, dass Bürgerforschung eine sehr aktive Form der Beteiligung bieten kann, die weit über die Ziele der klassischen Kommunikation hinausgeht, die der Öffentlichkeit komplexe Themen vor allem verständlich vermitteln möchte. Am Ende profitieren beide Seiten von diesem Modell: Die Bürger erhalten intensive Einblicke in aktuelle Forschung, die Forscher einen echten Gegenwert etwa in Form von gesammelten Daten.

Das Projekt läuft noch bis März 2021. Wer Interesse hat mitzumachen, kann das Team unter [email protected] kontaktieren. Weitere Informationen gibt es unter www.no2-atlas.de/index.html

Doris Fischer-Henningsen