Nanoskaliger hybrider amorph/graphitischer Kohlenstoff als Schlüssel zur nächsten Generation von kohlenstoffbasierten Katalysatoren für oxidative Dehydrierungen

Abstract

Eine neue Synthesestrategie liefert “Nicht-nano”-Kohlenstoffmaterialien als Dehydrierungskatalysatoren, die eine ähnliche katalytische Leistung wie Nanokohlenstoffe aufweisen. Schlüsselelement sind hierbei Kohlenstoffpräkursoren auf Polymerbasis, die eine Soft-Templat-Strategie mit Ionenadsorption und katalytischer Graphitisierung kombinieren, um eine Kontrolle der makroskopischen Form, Textur und Kristallinität zu ermöglichen und nach der Pyrolyse einen hybriden amorph/graphitischen Kohlenstoff zu erhalten. Aus diesem Zwischenprodukt wird der aktive Kohlenstoffkatalysator hergestellt, indem die amorphen Anteile des Hybridkohlenstoffs durch selektive Oxidation entfernt werden. Die oxidative Dehydrierung von Ethanol wurde als Testreaktion gewählt. Die neuen Kohlenstoffkatalysatoren zeigen eine vergleichbar hohe Selektivität (82 %) wie ein Benchmark mit Kohlenstoffnanoröhren, jedoch mit 10-mal höheren Raum-Zeit-Ausbeuten bei 330 °C. Diese neuartigen Kohlenstoffmaterialien sind über einen technisch skalierbaren, reproduzierbaren Syntheseweg zugänglich und weisen kugelförmige Partikel mit Durchmessern um 100 μm auf, was eine unproblematische Handhabung ermöglicht.

Einleitung

Katalysatoren sind Schlüsselmaterialien der modernen Gesellschaft, die eine selektive Umwandlung von Rohstoffen in Wertprodukte bei gleichzeitiger Abfallvermeidung und Energieeinsparung ermöglichen.1 Im Falle von industriell relevanten oxidativen Dehydrierungsreaktionen (ODH) basieren die meisten bekannten Katalysatorsysteme auf Übergangsmetallen (z. B. Fe, V, Mo, Ag).2 Aufgrund der Nachteile, die mit der Verwendung von Übergangsmetallen assoziiert sind, wie z. B. seltene Vorkommen, umweltschädliche Abbauverfahren und Toxizität, ist es von hohem Intresse, dass reiner Kohlenstoff eine katalytische Aktivität in dieser Art von Reaktionen aufweist und somit eine nachhaltiges Substitutionsmaterial darstellen könnte.3, 4 Typische Reaktionen, bei denen eine katalytische Aktivität von Kohlenstoffen nachgewiesen werden konnte, sind die oxidative Dehydrierung von Ethan,5 Propan,6 Butan7 und Ethylbenzol,8 die in der Gasphase zu den entsprechenden Olefinen dehydriert wurden. Neben den Alkanen konnten auch Alkohole wie 1-Propanol und Ethanol mithilfe von Kohlenstoffkatalysatoren zu den entsprechenden Aldehyden oxidiert werden.9

Bis heute kann die Entwicklung von kohlenstoffbasierten Katalysatoren für oxidative Dehydrierungsreaktionen in zwei Generationen unterteilt werden. Die erste Generation von Kohlenstoffkatalysatoren wurde durch die Entdeckung der katalytischen Aktivität von Koksablagerungen auf metallbasierten Katalysatoren für die oxidative Dehydrierung von Ethylbenzol inspiriert.3 In diesem Zusammenhang wurden hauptsächlich amorphe Kohlenstoffmaterialien wie Aktivkohle oder Ruß untersucht.10, 11 Obwohl diese frühen Katalysatoren eine signifikante Aktivität und Selektivität aufwiesen, litten sie unter einer unzureichenden Oxidationsstabilität und wurden später von der zweiten Generation kohlenstoffbasierter Dehydrierungskatalysatoren abgelöst, die durch Kohlenstoffnanomaterialien repräsentiert wird.11, 12 Eine Vielzahl von Kohlenstoffnanomaterialien, z. B. Kohlenstoffnanoröhren,11 Kohlenstoffnanofasern,13 zwiebelartiger Kohlenstoff14 und mehrschichtiges Graphen,15 wurde erfolgreich als Katalysatoren in oxidativen Dehydrierungsreaktionen eingesetzt. Der Vorteil von Kohlenstoffnanomaterialien gegenüber den amorphen Katalysatoren der ersten Generation liegt vor allem in ihrer kristallinen, überwiegend sp2-hybridisierten Mikrostruktur, die einerseits für eine ausreichende Oxidationsbeständigkeit verantwortlich ist und andererseits hohe Redoxaktivitäten ermöglicht.16, 17 Grundlegend scheint in diesem Zusammenhang die Präsenz großer konjugierter (graphitischer) Domänen, die sich durch eine hohen Dichte an Defektstellen (z. B. Kanten oder In-Plane-Defekte) auszeichnen. Diese Strukturen ermöglichen eine hohe Redoxaktivität, indem sie als Elektronenspeicher für konjugierte Sauerstoffoberflächengruppen, wie z. B. ketonische Carbonylgruppen, fungieren, die an Kanten und Defekten verankert sind.13, 15, 17, 18, 19 Da in Kohlenstoffnanomaterialien keine innere Porosität vorhanden ist, befinden sich diese aktiven Zentren an der äußeren Oberfläche und sind somit gut zugänglich.

Aufgrund intrinsischer Nachteile, wie dem großen Druckverlust bzw. der hohen Porosität von Nanokohlenstoff-Katalysatorfestbetten, einer anspruchsvollen Skalierung der Synthese und unklarer Gesundheitsrisiken, erfahren Kohlenstoffnanomaterialien in der heterogenen Katalyse jedoch bis heute keine industrielle Anwendung.20, 21

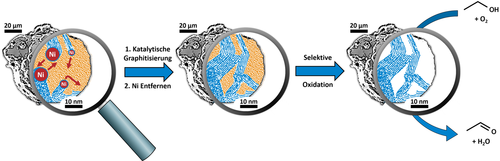

Erste Studien mit carbidabgeleiteten Kohlenstoffen konnten zeigen, dass hochkristalline, mesoporöse Kohlenstoffpulver die benötigten Schlüsselstrukturen aufweisen und sich durch ähnliche katalytische Eigenschaften wie Kohlenstoffnanomaterialien auszeichnen.21 Carbidabgeleitete Kohlenstoffe sind derzeit jedoch lediglich Modellmaterialien für Forschungszwecke, da die notwendige Chlorierung der Metallcarbide bei Temperaturen über 1200 °C die Anwendung als technische Katalysatoren behindert. Inspiriert von diesen Ergebnissen wird hier eine neue Generation von kohlenstoffbasierten Dehydrierungskatalysatoren vorgestellt, bei denen die Schlüsseleigenschaften für hohe Aktivität und Stabilität durch einen einfachen und skalierbaren polymerbasierten Syntheseweg herkömmlichen, pulverförmigen Kohlenstoffen hinzugefügt werden. Zusätzlich zur einfach skalierbaren und reproduzierbaren Synthese haben Polymere als Kohlenstoffpräkursoren den Vorteil, dass die Verwendung von gereinigten Monomeren die Synthese von hochdefinierten Kohlenstoffvorläufern ermöglicht, die ein Minimum an Verunreinigungen enthalten. Da nanoskalige Graphitdomänen Verankerungspunkte für aktive Zentren sind, aber in makroskopische Partikel eingebettet sein sollten, besteht der Ansatz dieser Arbeit darin, Graphitkristallite innerhalb der Kohlenstoffmatrix durch katalytische Graphitisierung während der Pyrolyse des Polymervorläufers wachsen zu lassen. In Folge kristallisiert der Kohlenstoff nur in den Domänen, die mit dem Graphitisierungskatalysator in Kontakt kommen, und es entsteht ein hybrides Kohlenstoffmaterial, das aus amorphen und graphitischen Domänen besteht. Der aktive oxidative Dehydrierungskatalysator wird schließlich erhalten, indem der Zugang zu diesen graphitischen Domänen durch selektive Oxidation der amorphen Anteile dieses Hybridmaterials geschaffen wird (Schema 1).

Ein hybrides amorph/graphitisches Kohlenstoffmaterial wird durch katalytische Graphitisierung eines Kohlenstoffpräkursors auf Polymerbasis hergestellt. Die Entfernung amorpher/turbostratischer Domänen erzeugt den aktiven Dehydrierungskatalysator, wodurch Zugang zu defektreichen, graphitischen Domänen geschaffen wird.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Katalysatorsynthese nach Schema 1 ist der amorph/graphitische Hybridkohlenstoff mit Heterogenität bezüglich der Kristallinität auf der Nanoskala. Um solche Materialien durch katalytische Graphitisierung zu erhalten, sind fein dispergierte Metallpartikel (z. B. Ni, Co, Fe) Voraussetzung, die durch eine homogene Verteilung der Metallionen auf dem Vorläuferpolymer erreicht werden.22-24 Eine solche homogene Verteilung kann durch die Verwendung eines Polymerpräkursors mit Ionenaustauscheigenschaften realisiert werden, was die erste Anforderung an den Polymervorläufer darstellt. Da makroskopische Pulver entstehen sollen, ist die zweite Anforderung eine gute Zugänglichkeit der Oberfläche des aus der Pyrolyse resultierenden Kohlenstoffs. Daher sollte ein geeignetes Templat in das Präkursorpolymer eingearbeitet werden, um eine Mesoporosität des Kohlenstoffmaterials nach der Pyrolyse zu gewährleisten.

Basierend auf diesen Voraussetzungen für die neue Syntheseroute wurde die Polykondensation in Lösung von Phloroglucin mit Formaldehyd in Gegenwart des Soft-Templats Pluronic F127 ausgewählt, um einerseits die Morphologie zu kontrollieren und andererseits eine mesoporöse Textur des späteren Kohlenstoffes zu gewährleisten (Schema 2).25 An der Polymeroberfläche werden Carbonsäuregruppen verankert, um dem Präkursorpolymer Ionenaustauschkapazität hinzuzufügen. Dieser Präkursor kann anschließend durch Ionenaustausch mit Metallionen beladen werden, was in einer homogenen, atomaren Verteilung des Graphitisierungskatalysators resultiert. Die Pyrolyse dieses Kohlenstoffpräkursors führt zunächst zu einem kohlenstoffhaltigen Material und anschließend durch karbothermische Reduktion der Metallionen zu feindispersen Partikeln des Graphitisierungskatalysators. Bei erhöhten Temperaturen (>700 °C) migrieren diese Metallpartikel durch die Kohlenstoffmatrix und graphitisieren die umgebenden Domänen durch Bildung metastabiler Metallcarbide, die anschließend zu graphitischem Kohlenstoff zerfallen.22, 23 Auf diese Weise entsteht ein Hybridmaterial mit Heterogenität auf der Nanoskala: Domänen, die nicht mit dem Graphitisierungskatalysator in Berührung gekommen sind, weisen eine amorphe/turbostatische Mikrostruktur auf, während Domänen, die mit dem Graphitisierungskatalysator in Berührung gekommen sind, hochkristallin sind.

Synthesepfad zu kohlenstoffbasierten Katalysatoren für die oxidative Dehydrierung.

Kanten und Defekte von Graphitkristalliten, die mit diesem Ansatz gezüchtet wurden, sind zunächst in einer Matrix aus amorphem/turbostratischem Kohlenstoff begraben. Die unterschiedlichen Oxidationsstabilitäten von graphitischem und amorphem/turbostratischem Kohlenstoff können nun ausgenutzt werden, um durch selektive Oxidation von nicht-graphitischen Domänen Zugang zu diesen strukturellen Schlüsselmerkmalen zu schaffen.

Hier wird dieser Syntheseweg zu neuartigen kohlenstoffbasierten Dehydrierungskatalysatoren untersucht, und die neuen katalytischen Materialien werden auf ihre katalytische Leistung für die oxidative Dehydrierung von Ethanol zu Acetaldehyd getestet. Diese Reaktion ist von großem praktischem Interesse, da sie ein katalytisches Bindeglied zwischen Bioethanol, das leicht aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden kann, und einem wichtigen Zwischenprodukt in der aktuellen industriellen Chemie darstellt.26

Ergebnisse und Diskussion

Als Ausgangsmaterial für die Katalysatorsynthese diente ein Monomersystem aus Phloroglucin (1,3,5-Trihydroxybenzol) und Formaldehyd, das in Gegenwart des Triblockcopolymer-Templats Pluronic F127 (nach einem Verfahren von Chai et al.25) einer Polykondensation unterzogen wurde. Dieser Ansatz liefert sphärische Polymerpartikel von etwa 250 μm Durchmesser, in denen Mizellen des Triblockcopolymers Pluronic F127 in eine vernetzte Matrix aus Phloroglucin eingebaut sind (im Folgenden als Präkursorpolymer bezeichnet, Abbildung S1). Mit dem Ziel, negativ geladene Gruppen auf der Oberfläche des Präkursorpolymers einzuführen, wurden ubiquitäre, saure phenolische Hydroxygruppen einer Veretherung mit Chloressigsäure unterzogen (nachfolgend als Carboxypolymer bezeichnet). Diese Oberflächenmanipulation hatte im Vergleich zum Präkursorpolymer lediglich einen geringen Einfluss auf das Pyrolyseverhalten, wie die thermogravimetrische Analyse zeigte (Abbildung S2), während eine deutlich erhöhte Ionenaustauschkapazität (von 0,89 auf 2,44 mmol g−1) durch potentiometrische Titration nachgewiesen werden konnte (Abbildung S3). Die Analyse des Carboxypolymers mittels Fouriertransformations-Infrarotspektroskopie in diffuser Reflexion (DRIFTS) ergab eine Absorptionsbande bei 1760 cm−1, die einzelnen (nicht-dimeren) Carbonsäuregruppen zugeordnet werden kann, welche weder in den Spektren des Präkursorpolymers noch in den Spektren der Hauptbestandteile der Polymere beobachtet werden konnte (Abbildung S4). Nach dem Ionenaustausch von H+ gegen Ni2+ konnte mittels temperaturprogrammierter Oxidation (TPO) bzw. optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) eine Nickelbeladung für das Polymer von 1,41±0,26 Gew.-% bzw. 1,15±0,07 Gew.-% ermittelt werden (Abbildung S5).

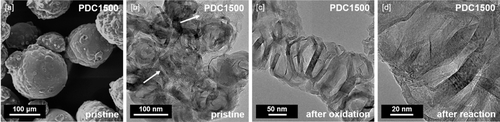

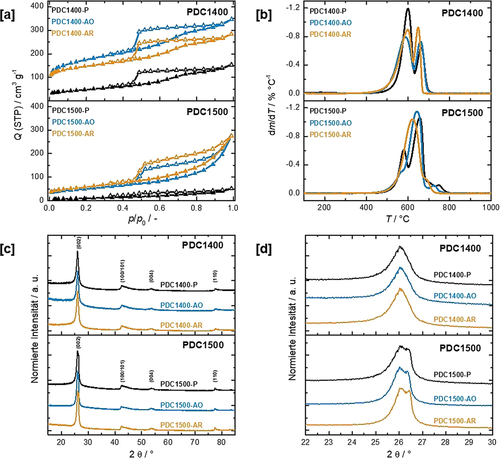

Die Pyrolyse der Ni-beladenen Polymerpartikel bei 1400 und 1500 °C ergab kugelförmige Kohlenstoffpartikel mit einem Durchmesser von ca. 100 μm (unbehandelte (pristine), polymerabgeleitete Kohlenstoffe (polymer-derived carbons) werden nach HCl-Wäsche als PDCXXXX-P bezeichnet, wobei XXXX die Pyrolysetemperatur darstellt; Abbildung 1 a). Die texturellen Eigenschaften der unbehandelten PDC1400-P- und PDC1500-P-Materialien wurden mittels N2-Physisorption untersucht (Abbildung 2 a). Die Isothermen zeigen einen Typ-IV(a)-Verlauf, der auf die Gegenwart von Meso- und Mikroporen hinweist. Die Desorptionshysteresen der Isothermen zeigen eine ausgeprägte N2-Desorption im Relativdruckbereich von 0,4<p/p0<0,6 und können als Typ H2(a) klassifiziert werden.27 Die spezifischen Oberflächen betrugen 171 m2 g−1 und 38 m2 g−1 für PDC1400-P bzw. PDC1500-P. Ramanspektren von PDC1400-P und PDC1500-P zeigen jeweils ausgeprägte D- und G-Banden erster Ordnung bei 1350 cm−1 bzw. 1580 cm−1 sowie signifikante D-Banden zweiter Ordnung bei 2700 cm−1, was auf defektreiche, graphitische Kohlenstoffmaterialien hinweist (Abbildung S6).22 Im Vergleich zu PDC1500-P zeigt PDC1400-P ein höheres durchschnittliches ID/IG-Verhältnis (ermittelt aus Spektren erster Ordnung; 0,51 bzw. 1,05). Darüber hinaus ist die aus je 10 Ramanspektren einer Probe abgeleitete Verteilung der ID/IG-Werte im Fall von PDC1400-P deutlich breiter, was auf einen höheren Grad an Inhomogenität hinsichtlich der Kristallinität hindeutet (Abbildungen S7–S9). Die TPO-Analyse zeigt das Auftreten von zwei verschiedenen Kohlenstoffspezies unterschiedlicher Oxidationsbeständigkeit sowohl für PDC1400-P als auch für PDC1500-P (Abbildung 2 b). Der Massenanteil der Kohlenstoffspezies mit niedriger Oxidationsbeständigkeit (NOB) und hoher Oxidationsbeständigkeit (HOB) kann aus der Restmasse am Wendepunkt der TPO-Massenverlustkurve abgeschätzt werden (Abbildung S10). Bei PDC1400-P ist der Anteil der NOB-Spezies deutlich höher (NOB/HOB 71:29), während dieses Verhältnis bei PDC1500-P umgekehrt ist und die Kohlenstoffspezies höherer Oxidationsbeständigkeit dominiert (NOB/HOB 31:69). Nach gründlichem Waschen mit HCl konnte mittels TPO kein Ni-Rückstand mehr nachgewiesen werden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass auch andere Verfahren wie Röntgenpulverdiffraktometrie (XRD), Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) sowie ICP-OES keine relevanten Ni-Rückstände nachweisen konnten (Tabelle S1).

[a] REM-Aufnahme von PDC1500-P. [b] TEM-Aufnahme von unbehandeltem (pristine) hybridem amorph/graphitischem PDC1500 (PDC1500-P, weiße Pfeile markieren amorphe/turbostratische Domänen, graphitische Domänen sind an dunkleren, bandartigen Strukturen zu erkennen). [c] TEM-Aufnahmen von PDC1500 nach Entfernung des amorphen/turbostratischen Kohlenstoffs durch Oxidation (PDC1500-AO, after oxidation) und [d] von PDC1500 nach Verwendung als Katalysator bei der oxidativen Dehydrierung von EtOH (PDC1500-AR, after reaction).

[a] N2-Physisorptionsisothermen von polymerabgeleiteten Kohlenstoffen, [b] temperaturprogrammierte Oxidation in Luft von polymerabgeleiteten Kohlenstoffen, [c] Röntgenpulverdiffraktogramme von polymerabgeleiteten Kohlenstoffen, [d] Detail der (002)-Reflexion in Röntgenpulverdiffraktogrammen von PDC1400 und PDC1500.

Die XRD-Analyse der katalytisch graphitisierten Kohlenstoffe PDC1400-P und PDC1500-P ergibt ausgeprägte Reflexe, die den Graphit-Gitterebenen (002), (100/101), (004) und (110) zugeordnet werden können (Abbildung 2 c). Im Vergleich zu kristallinem Graphit-2H sind die Reflexe von PDC1400-P zu niedrigeren 2θ-Werten verschoben und zeigen breite, zum Teil asymmetrische Profile, die für graphitische Phasen mit einer hohen Defektdichte charakteristisch sind.23, 28 Im Gegensatz zum Pulverdiffraktogramm von PDC1400-P zeigen die (002)- und (004)-Reflexe von PDC1500-P ausgeprägte Schultern in den höheren 2θ-Bereichen dieser Signale, was auf die Überlagerung zweier Reflexe hindeutet (Abbildung 2 c,d und Abbildung S11, die auch Graphit-2H zeigt). Der mathematische Fit der Daten ergibt zwei Signale, die bei 26,17° und 26,50°/2θ für die (002)- und bei 53,74° und 54,54°/2θ für die (004)-Reflexion liegen. Eine ähnliche Signalaufspaltung wurde kürzlich von Alaferdov et al. für mit Ultraschall behandelte Graphitproben beschrieben und graphitischen Phasen unterschiedlicher Defektdichte zugeordnet.29 Die Ergebnisse der XRD-Analyse und Ramanspektroskopie deuten auf die Koexistenz zweier graphitischer Phasen hin: eine, die stark ungeordnet ist, und eine andere, die einen höheren Grad struktureller Ordnung aufweist.29 Es ist anzumerken, dass Polymerproben die nicht mit Ni beladen, aber bei identischen Temperaturen pyrolysiert wurden, lediglich breite Reflexe und ein geringes Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen, was auf einen röntgenamorphen Charakter hindeutet und die Bedeutung des Graphitisierungskatalysators für die Erzeugung eines Kohlenstoffmaterials mit einer nanoskaligen hybriden amorph/graphitischen Mikrostruktur demonstriert (Abbildung S12).

Die Ergebnisse der vorherigen Analysen unterstützend, zeigen transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen sowohl für PDC1400-P als auch für PDC1500-P Domänen mit ausgedehnten graphitischen Strukturen sowie große amorphe/turbostratische Anteile. Auf der mesoskopischen Skala zeigen diese kristallinen/amorphen Hybridmaterialien graphitische Domänen, die einen hohen Grad an Unordnung aufweisen. Auf der mikroskopischen Skala scheint die katalytische Graphitisierung mit Ni eine tendenziell unvollkommene Form von Graphit zu erzeugen, da verschiedenste Formen von Defekten, wie etwa wellenartige Verformungen sowie das Verschmelzen und Aufspalten einzelner Graphenschichten, in den graphitisierten Teilen von PDC1400-P und PDC1500-P beobachtet werden können (Abbildung 1 b und Abbildungen S13–S14).

Die Oxidation der unbehandelten PDC-Materialien in synthetischer Luft bei 380 °C führte zu keiner beobachtbaren Degradation der Makrostruktur (Abbildung S15), induzierte jedoch deutliche Texturänderungen (bezeichnet als “after oxidation”, PDCXXXX-AO). Im Falle von PDC1400-AO konnte ein signifikanter Anstieg der N2-Aufnahme im niedrigen Relativdruckbereich 0<p/p0<0,05 festgestellt werden, was auf eine erhöhte Mikroporosität hinweist (Abbildung 2 a). Gleichzeitig steigt die spezifische Oberfläche von 171 m2 g−1 für PDC1400-P auf 640 m2 g−1 für PDC1400-AO. Zu einem gewissen Grad gilt dies auch für PDC1500-AO, wobei die auffälligste Änderung in der Isotherme im Vergleich zum unbehandelten Material jedoch der Anstieg der N2-Aufnahme bei hohen Relativdrücken 0,5<p/p0<1 ist. Dabei kann kein Plateau in der N2-Aufnahme bei hohen Relativdrücken festgestellt werden, und der Typ der Desorptionshysterese wechselt von H2(a) zu H4. Die beschriebenen Änderungen der N2-Isotherme deuten auf eine leichte Zunahme der Mikroporosität für PDC1500-AO bei gleichzeitiger Entwicklung einer ausgeprägten Mesoporosität hin.27 Im Fall von PDC1500 erhöht die oxidative Behandlung die spezifische Oberfläche von 38 m2 g−1 auf 182 m2 g−1. Im Vergleich zu den unbehandelten Materialien zeigt Ramanspektroskopie eine Abnahme des durchschnittlichen ID/IG-Verhältnisses für PDC1400-AO (1,05 auf 0,91) und PDC1500-AO (0,51 auf 0,39) (Abbildung S6). Darüber hinaus konnte für beide Materialien eine Verengung der Verteilung der ID/IG-Werte über 10 Spektren beobachtet werden. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass oxidierter PDC eine Mikrostruktur mit einem höheren Grad an Ordnung besitzt als die unbehandelten Materialien, wobei die strukturelle Inhomogenität der Materialien durch die oxidative Behandlung abzunehmen scheint (Abbildungen S8 und S9). TPO-Messungen zeigen eine Verschiebung des Verhältnisses zwischen oxidationsstabilen und instabilen Kohlenstoffspezies: Der Massenanteil der weniger oxidationsbeständigen Kohlenstoffspezies nimmt während der Oxidation der PDC-Materialien ab (Abbildung 2 b). Obwohl so ein Teil des Kohlenstoffmaterials mit geringer Oxidationsbeständigkeit von PDC1400-P entfernt wurde, enthält PDC1400-AO immer noch erhebliche Mengen dieser Kohlenstoffspezies (NOB/HOB 67:33). Im Gegensatz dazu entfernte die oxidative Behandlung den größten Teil der weniger oxidationsbeständigen Spezies bei PDC1500-AO (NOB/HOB 15:85). XRD-Analysen deuten darauf hin, dass die Oxidationsprozedur keine Auswirkungen auf die Kristallinität der Materialien hat, da sich weder Position noch Form der beobachteten Reflexe sowohl für PDC1400-AO als auch PDC1500-AO signifikant veränderten (Abbildung 2 c,d). Die TEM-Analyse von PDC1500-AO zeigte einen Verlust an amorphen/turbostratischen Domänen nach der Oxidation in synthetischer Luft. Während die graphitisierten Teile des Materials von der Oxidation nicht betroffen zu sein schienen, wurde offenbar der Großteil der amorphen Matrix eliminiert (Abbildung 1 c, Abbildung S14).

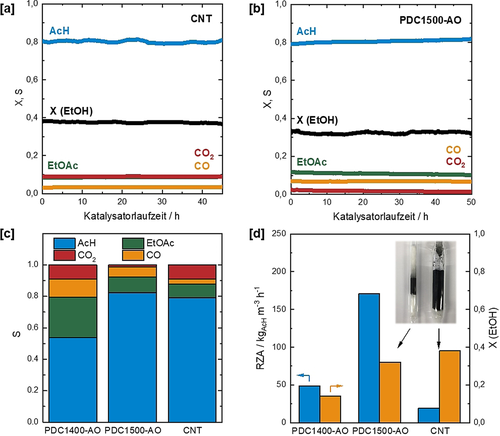

Nach eingehender Charakterisierung der neuen Generation von kohlenstoffbasierten Materialien wurde die Gasphasenoxidation von Ethanol (EtOH) zu Acetaldehyd (AcH) bei 330 °C als Testreaktion eingesetzt, um die katalytische Aktivität der neuen PDC-Materialien zu bewerten. Als Benchmark dienten mehrwandige Kohlenstoffnanoröhren (CNT) als typische Katalysatoren der 2. Generation (Abbildungen 3 und S16–S17, die Untersuchungen wurden ausschließlich im Regime konstanter Reaktionsgeschwindigkeiten unter Ausschluss von Filmdiffusionslimitationen durchgeführt (siehe Randnotiz S1)). Für den CNT-Katalysator wurden neben Acetaldehyd auch Ethylacetat (EtOAc) sowie Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) als Nebenprodukte nachgewiesen. Es wurde eine Selektivität zu AcH von 79 % nachgewiesen (bei einem EtOH-Umsatz von 38 %), während die Selektivität zu den Nebenprodukten EtOAc, CO und CO2 9 %, 3 % und 9 % betrug. Interessanterweise zeigte PDC1500-AO bei ähnlichem Umsatz ebenso eine ausgezeichnete Selektivität zu AcH von 82 % (Abbildungen 3 b,c). Im Gegensatz dazu waren der EtOH-Umsatz und die Selektivität von PDC1400-AO im Vergleich zum CNT-Benchmark jeweils deutlich geringer. Auf Kosten der Selektivität zu AcH (54 %) zeigte PDC1400-AO eine hohe Selektivität zu den Nebenprodukten EtOAc (26 %), CO (11 %) und CO2 (9 %) (Abbildungen 3 c,d sowie S18).

[a] Umsetzung von Ethanol am CNT-Benchmark-Katalysator über 45 h Katalysatorlaufzeit. [b] Umsetzung von Ethanol an PDC1500-AO über 50 h Katalysatorlaufzeit. [c] Selektivität zu Acetaldehyd, Ethylacetat, CO und CO2 für PDC1400-AO, PDC1500-AO und den CNT-Benchmark-Katalysator. [d] Raum-Zeit-Ausbeute von Acetaldehyd und Ethanolumsatz für PDC1400-AO, PDC1500-AO und CNTs sowie Bilder der Katalysatorfestbetten von PDC1500-AO und CNT (siehe Abbildung S19). Die katalytischen Tests wurden mit je 90 mg Katalysator bei 330 °C in einem Festbett-Rohrreaktor mit 4,3 Vol.-% EtOH, 10 Vol.-% O2 bei einem Gesamtvolumenstrom von 20 mL min−1 (STP) mit He als Inertgas durchgeführt.

Für den Aktivitätsvergleich wurde die technisch relevante volumenbasierte Raum-Zeit-Ausbeute herangezogen. Dabei zeigte sich der große Vorteil der neuen Generation des “Nicht-nano”-Kohlenstoffkatalysators gegenüber dem Kohlenstoffnanoröhren-Benchmark. Aufgrund der deutlich höheren Katalysatorbettdichte der PDC-Katalysatoren im Vergleich zu den CNTs wurde festgestellt, dass die Raum-Zeit-Ausbeute von Acetaldehyd bei 330 °C für PDC1500-AO (171 kg m−3 h−1) im Vergleich zu CNTs (19 kg m−3 h−1) um fast eine Größenordnung höher ist (Abbildungen 3 d, S19). Für PDC1400-AO ist die Produktionsrate um den Faktor 3,5 niedriger im Vergleich zu PDC1500-AO.

Zusätzlich zur hohen katalytischen Aktivität von PDC1500-AO müssen die neuen Materialien auch die hohe Stabilität aufweisen, die für Nano-Kohlenstoffkatalysatoren der 2. Generation charakteristisch ist. Ein Experiment mit 50 h Katalysatorlaufzeit (Kohlenstoffbilanz bei 99,70±3 %), ohne erkennbaren Aktivitätsverlust und Änderung der Selektivität wurde durchgeführt und verdeutlicht die Stabilität des PDC1500-AO-Katalysators (Abbildung 3 b). Die REM-Analyse der benutzten PDC-Katalysatoren (bezeichnet als nach der Reaktion (after reaction), PDCXXXX-AR) zeigte, dass auch bei längerer Laufzeit (>50 h) keine beobachtbare Degradation der Makrostruktur auftrat (Abbildung S15). Die weitere Charakterisierung der verbrauchten Katalysatoren ergab eine leichte Abnahme der spezifischen Oberfläche für PDC1400 (von 640 m2 g−1 auf 540 m2 g−1) sowie eine leichte Zunahme für PDC1500 (von 182 m2 g−1 auf 209 m2 g−1) (Abbildung 2 a). Die Mikrostruktur der PDC-Materialien, untersucht mittels TPO (Abbildung 2 b), Ramanspektroskopie (Abbildungen S6–S9), XRD (Abbildungen 2 c,d) und TEM (Abbildungen 1 d, S14), schien durch die gewählten Reaktionsbedingungen nicht wesentlich beeinflusst zu werden. Darüber hinaus ist der Hybridisierungszustand (sp2-Anteil), der durch Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS)-Mapping (Abbildungen S20 und S21) und Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS, Abbildungen S22 und S23) bestimmt wurde, für die verbrauchten Katalysatoren PDC1400-AR und PDC1500-AR sehr ähnlich (siehe Randbemerkung S2 und Tabelle S2 in SI für eine detaillierte Diskussion über die Charakterisierung der verbrauchten PDC-Katalysatoren).

Es wird angenommen, dass neben strukturellen Merkmalen die in situ gebildete Oberflächenfunktionalisierung eine wichtige Rolle für die katalytische Aktivität spielt, wobei ketonische/chinoidische Carbonyl- und phenolische Oberflächengruppen die relevanten Gruppen für ODH-Reaktionen an Kohlenstoffkatalysatoren darstellen.3, 7, 11, 19 Temperaturprogrammierte Desorption (TPD) der polymerabgeleiteten Kohlenstoffe zeigte, dass PDC1400-AO und PDC1400-AR im Vergleich zu PDC1500-AO und PDC1500-AR eine signifikant höhere Gesamtmenge an Sauerstoffoberflächengruppen aufweisen (Abbildung S24). Die Analyse des TPD-CO-Emissionsprofils von PDC1400-AR und PDC1500-AR zeigte jedoch, dass PDC1500-AR eine höhere Konzentration (229 μmol g−1 für PDC1500-AR vs. 173 μmol g−1 für PDC1400-AR) einer hochtemperaturstabilen (Emissionsmaximum ca. 980 °C), CO emittierenden Oberflächenspezies aufweist, die mit Chinonen assoziiert ist (Abbildung S25).30, 31 Dieser Befund wurde durch die Analyse der XPS-O1s-Region unterstützt, der im Fall von PDC1500-AR einen größeren Beitrag einer Sauerstoffspezies zeigt, die eine Bindungsenergie um 530 eV im Vergleich zu PDC1400-AR aufweist (2,2 at-% für PDC1400-AR vs. 2,6 at-% für PDC1500-AR, Abbildung S26). Diese Bindungsenergie wird mit der Präsenz von Oberflächenketonen/-chinonen in Verbindung gebracht.31 Es sollte an dieser Stelle jedoch angemerkt werden, dass die beobachteten Unterschiede in den Oberflächenoxidprofilen zwischen PDC1400-AR und PDC1500-AR bei weitem nicht so signifikant sind wie die Unterschiede in der katalytischen Aktivität bzw. Selektivität, was auf die Gegenwart einer hohen Anzahl von Zuschauerspezies hinweist, die nicht zur katalytischen Aktivität des Kohlenstoffmaterials beitragen.

In Anbetracht der weitaus größeren spezifischen Oberfläche (540 vs. 209 m2 g−1) und der höheren Anzahl von Sauerstoffoberflächengruppen von PDC1400-AR sind die einzigen Unterschiede, die für PDC1500-AR als den “besseren” Dehydrierungskatalysator sprechen, die Präsenz einer graphitischen Phase mit höherer Stapelordnung, genauer gesagt mit einem Netzebenenabstand, der näher an idealem Graphit liegt, sowie kleine Abweichungen im Oberflächenoxidprofil. Angesichts der Hinweise auf die Gegenwart einer hohen Anzahl von Zuschauerspezies stellen wir die Hypothese auf, dass das Kohlenstoffrückgrat eines geeigneten Oberflächenoxids eine entscheidende Rolle für die Redoxaktivität der funktionellen Gruppe spielt und ein aktives Zentrum von einer Zuschauerspezies unterscheidet. Selbst das Vorhandensein einer hohen Anzahl der “richtigen” Sauerstoffoberflächengruppe führt möglicherweise nicht zu katalytischer Aktivität, wenn sich diese Gruppen auf einem ungeeigneten Kohlenstoffrückgrat befinden (siehe Randbemerkung S3 für die weitere Diskussion dieser Hypothese).

Bemerkenswert ist, dass PDC1400 und PDC1500 grundlegende Unterschiede in ihrer Eignung als Katalysator aufweisen, obwohl sich die Synthesetemperatur lediglich um 100 °C unterscheidet. Da dieses Verhalten von mehreren PDC-Chargen reproduziert werden konnte, stützt sich unsere aktuelle Hypothese auf einen Phasenübergang des Ni-Graphitisierungskatalysators im Temperaturbereich zwischen 1400 und 1500 °C. Makroskopisch weist Ni einen Schmelzpunkt bei 1455 °C auf, der direkt zwischen den verwendeten Synthesetemperaturen liegt. Geschmolzenes Ni könnte im Vergleich zu konventionellen Ni-Partikeln andere Graphitisierungseigenschaften aufweisen, was zu den beobachteten Unterschieden in der Kohlenstoffmikrostruktur sowie der Textur und schließlich zu einer besseren katalytischen Leistung führt. Dieses Phänomen ist nicht auf Ni als Graphitisierungskatalysator beschränkt, sondern gilt auch für Co. Die vorgestellte Phasenübergangshypothese wird dadurch bekräftigt, dass Co ebenfalls einen Schmelzpunkt zwischen 1400 und 1500 °C aufweist, was zu graphitischen Domänen mit Netzebenenabständen nahe idealem Graphit führt, wenn Co zur Graphitisierung von PDC bei 1500 °C eingesetzt wird (Abbildung S27a). Außerdem zeigte polymerabgeleiteter Kohlenstoff, der mit Co bei 1500 °C graphitisiert wurde, eine ähnlich hohe katalytische Leistung wie der mit Ni-graphitisierte PDC1500-AO (Abbildung S27b).

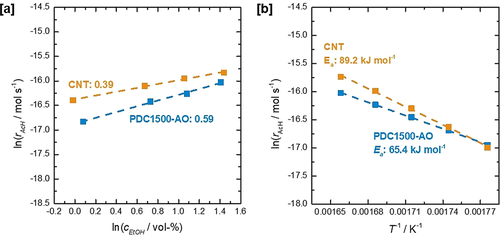

Um weitere Einblicke in das katalytische Verhalten von PDC1500-AO und dem CNT-Benchmark zu erhalten, wurde eine detaillierte (makro-)kinetische Studie durchgeführt, wobei die Sauerstoffkonzentration, die Ethanolkonzentration und die Temperatur im stationären Zustand der Katalysatoren variiert wurden (Abbildung S28). Es ist anzumerken, dass Einflüsse von Porendiffusionslimitierung mithilfe des Prater-Weisz-Kriteriums ausgeschlossen werden konnten (siehe Gleichungen S1–S3, Tabelle S3). Es wurde festgestellt, dass die Kinetik des Verbrauchs von Sauerstoff und Ethanol innerhalb der untersuchten Konzentrationsbereiche annähernd einem Potenzansatz folgt. Angesichts ähnlicher Oberflächenoxidprofile wurden die Reaktionsordnungen für den Verbrauch von Sauerstoff sowohl für PDC1500-AO als auch für den CNT-Benchmark mit 0,26 ermittelt, was auf ähnliche Mechanismen für die O2-Aktivierung hindeutet (Abbildungen S26 und S29). Die Reaktionsordnungen für Ethanol wurden mit 0,59 und 0,39 bestimmt, während die scheinbaren Aktivierungsenergien für die Acetaldehydbildung 65,4 kJ mol−1 und 89,2 kJ mol−1 für PDC1500-AO bzw. den CNT-Katalysator betrugen (Abbildung 4). Die gebrochenen Reaktionsordnungen deuten darauf hin, dass ein komplexes Netzwerk von Elementarreaktionen für das beobachtete kinetische Verhalten verantwortlich ist, was in weiteren Studien geklärt werden muss.

[a] Bestimmung der Reaktionsordnung von Ethanol für die Bildung von AcH für PDC1500-AO und den CNT-Benchmark. [b] Arrhenius-Plot zur Bestimmung der scheinbaren Aktivierungsenergien für die Bildung von AcH für PDC1500-AO und den CNT-Benchmark-Katalysator.

Fazit

Wir schlagen hiermit einen Syntheseweg zu einer neuen Generation von kohlenstoffbasierten Dehydrierungskatalysatoren vor, die auf amorph/graphitischen Hybridmaterialien basieren, die durch katalytische Graphitisierung eines Polymerpräkursors erhalten werden. Der aktive Katalysator wird hergestellt, indem die amorphe Matrix der Hybridmaterialien durch Oxidation entfernt wird, wodurch Zugänglichkeit zu den zuvor entstandenen graphitischen Domänen geschaffen wird. Diese graphitischen Domänen sind auf mesoskopischer Skala ungeordnet und reich an Defekten und bilden somit ein geeignetes Kohlenstoffrückgrat für hoch redoxaktive Sauerstoffoberflächengruppen. Entscheidend für die Synthese eines aktiven, selektiven und stabilen PDC-Katalysators scheint eine Synthesetemperatur über 1500 °C zu sein. Während die gleiche exzellente Selektivität bei ähnlichem Umsatz in der ODH von Ethanol wie Kohlenstoffnanoröhren erzielt werden konnte, übertreffen die bei 1500 °C synthetisierten polymerabgeleiteten Kohlenstoffe den CNT-Benchmark in Bezug auf die Raum-Zeit-Ausbeute um fast eine Größenordnung. Zusätzlich zur überlegenen katalytischen Leistung sind die polymerabgeleiteten Kohlenstoffe der nächsten Generation über einen skalierbaren Syntheseweg zugänglich und weisen sphärische Partikel mit Durchmessern um 100 μm auf. Es gibt mehrere denkbare Strategien, die den zukünftigen Einsatzbereich dieser neuen Kohlenstoffkatalysatoren erweitern könnten. Neben Ni können verschiedene Übergangsmetalle (z. B. Co, Fe) als Graphitisierungskatalysator dienen, wobei der Einfluss der Art und Menge des Graphitisierungskatalysators auf Kohlenstoffmikrostruktur und katalytische Leistung untersucht werden sollte. Darüber hinaus könnte die Dotierung mit Heteroatomen wie N, S und P eingesetzt werden, um die elektronischen Eigenschaften (Redoxaktivität) und die Oberflächenchemie der PDC-Materialien zu beeinflussen. Die polymerbasierte Synthesestrategie ermöglicht einerseits eine direkte, kontrollierte Heteroatomdotierung durch Copolymerisation, andererseits scheinen auch einfache postsynthetische Dotierungsmethoden erfolgsversprechend. Schließlich könnte der Anwendungsbereich der neuen PDC-Katalysatoren auf die oxidative Dehydrierung anderer relevanter Substrate, wie Alkane und weitere Alkohole, sowie auf die Elektro- und Photokatalyse erweitert werden.

Acknowledgements

FH dankt für ein Stipendium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). FH, SP, NO, KB, OL, AD und BE bedanken sich für die Förderung eines Teils der Forschung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Projekts ET 101/13 1 und die Förderung durch den Europäischen Forschungsrat (ERC) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union (Grant Agreement No. 681719). WQ dankt für die finanzielle Unterstützung durch die NSFC of China (22072163, 21761132010) und die Natural Science Foundation of Liaoning Province of China (2020-YQ-02). Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

Conflict of interest

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.