Vernarbende Alopezien

Redaktion

Prof. Dr. D. Nashan, Dortmund

Die PVA werden nach der Klassifikation der North American Hair Research Society nach ihrem prominenten entzündlichen Infiltrat in vier Gruppen eingeteilt: PVA mit lymphozytärem, neutrophilem, oder gemischtzelligem Entzündungsmuster sowie eine Gruppe mit unspezifischem, nicht eindeutig nach Entzündungsmuster zuordenbarem Infiltrat.

Die entzündliche Reaktion kann subklinisch fortschreiten, so dass der genaue Erkrankungsbeginn oft schwer festzulegen ist. Die Diagnose wird häufig verzögert gestellt.

Ausführliche Anamneseerhebung bei Erstvorstellung einschließlich Alter bei Erstmanifestation, assoziierter Symptome und Begleiterkrankungen sowie Untersuchung aller haartragenden Körperregonen und Anhangsorgane ist die Basis zur Diagnosestellung.

Zur Sicherung der Diagnose insbesondere in der Frühphase sollte eine Kopfhautbiopsie, ggf. mit direkter Immunfluoreszenz oder Spezialfärbung durchgeführt werden.

Aus der gegenwärtigen Studienlage lässt sich keine ausreichende Evidenz für die Vielzahl der verschiedenen angewandten Therapien bei primär vernarbenden Alopezien ableiten.

Die Wahl der Therapie hängt von der Art des entzündlichen Infiltrates, Ausdehnung und Aktivität ab.

Ziele der Therapie sind, die entzündliche Zerstörung der Haarfollikel zu stoppen, oder zumindest zu verzögern.

Eine Therapie mit topischen Kortikosteroiden Klasse III bis IV und/oder mit intrakutanen intraläsionalen Triamcinolonacetonid Injektionen kommt bei den meisten primären vernarbenden Alopezien im Kopfhautbereich in Betracht.

Psychologische Unterstützung und Camouflage Techniken sollten den Patienten angeboten werden.

Meist gutes Ansprechen auf topische oder intraläsionale Kortikosteroide und/oder systemische Therapie mit Antimalariamitteln (z. B. Hydroxychloroquin).

Ein systemischer Lupus erythematodes sollte ausgeschlossen werden.

Bei V.a. DLE sollte eine Biopsie mit direkter Immunfluoreszenz entnommen werden.

Follikuläre Hyperkeratosen und perifollikuläre Erytheme im Randbereich der alopezischen Areale sind typisch bei LPP.

Lichen planopilaris zeigt ein multifokales Verteilungsmuster, meist kleinflächig.

Meist gutes Ansprechen auf topische oder intraläsionale Kortikosteroide und/oder systemische Therapie mit Antimalariamitteln (z. B. Hydroxychloroquin).

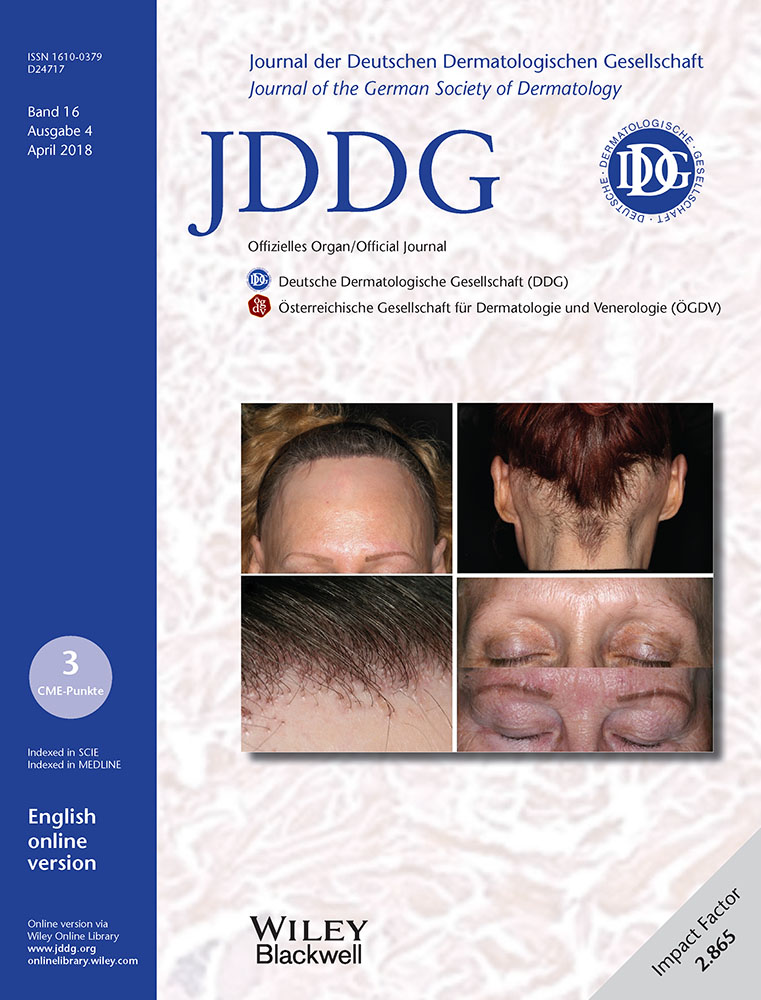

Die frontal fibrosierende Alopezie (FFA) wird als eine Variante des LPP mit Zurückweichen der Stirn-Haar-Grenze nach okzipital betrachtet.

Der Verlauf der FFA ist meist schleichend und langsam progredient, spontane Stabilisierung ist möglich.

Eine bessere Prognose besteht für Patienten mit Pseudo-Fringe-Sign in der frontalen Haarlinie.

Eine schlechtere Prognose besteht für Patienten mit diffuser Haardichteminderung hinter der Haarlinie.

Augenbrauenverlust, nicht vernarbend, ist häufig und kann dem Zurückweichen der Stirn-Haar-Grenze vorangehen.

Das Graham-Little-Piccardi-Lasseur-Syndrom ist eine Variante des LPP mit spitz-keratotischen Papeln am Stamm und an den Extremitäten, nichtvernarbende Alopezie der axillären und Schamhaarregion und VA im Bereich der Kopfhaut.

Nagelveränderungen können vorhanden sein.

Es ist bisher noch umstritten ob die Pseudopélade Brocq eine eigene Entität oder den Endzustand einer vernarbenden Kopfhauterkrankung darstellt.

Klinisch zeigen sich diskrete, hautfarbene alopezische Areale ohne perifollikuläre Hyperkeratose oder perifollikuläre Entzündung.

Klinisch imponiert anfangs ein alopezisches Areal zentral im Vertexbereich mit langsamem peripherem zentrifugalem Fortschreiten im weiteren Verlauf.

Die zentrale zentrifugale vernarbende Alopezie tritt vorwiegend bei Frauen afrikanischer Abstammung im mittleren Lebensalter auf.

Eine umfassende Anamneseerhebung zur Identifizierung von Einflussfaktoren und Klärung von Differenzialdiagnosen sollte durchgeführt werden.

Langzeit-Follow-up und Entnahme mehrerer Biopsien zum Ausschluss eines kutanen T-Zell-Lymphoms sind ratsam.

Die Alopecia mucinosa ist selten.

Keratosis follicularis spinulosa decalvans ist eine seltene erbliche Form der vernarbenden Alopezie.

Die Diagnose wird oft verzögert gestellt.

Die Erkrankung beginnt im frühen Lebensalter mit Keratosis pilaris und ophthalmologischen Veränderungen.

Eine augenärztliche Vorstellung wird empfohlen. Auch bei negativem Ausgangsbefund sollte einmal jährlich eine ophthalmologische Kontrolle erfolgen.

Folliculitis decalvans tritt am häufigsten im jungen bis mittleren Erwachsenenalter auf, mit Bevorzugung des männlichen Geschlechtes.

Klinisch zeigen sich follikuläre Papeln und Pusteln, Büschelhaare, Krusten, Erosionen, Juckreiz, Hyperästhesie der Kopfhaut und Trichodynie.

Prädilektionsstellen sind Vertex und Okzipitalregion.

Therapie der Wahl ist die systemische Antibiotikagabe begleitend von einer topischen antiseptischen Therapie in Kombination mit oder ohne topische oder intraläsionale Kortikosteroide.

Die operative Entfernung der Büschelhaare kann zur Vermeidung von Rezidiven erfolgen.

Folliculitis et perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens ist sehr selten und tritt fast ausschließlich bei jungen Männern afrikanischen Ursprungs auf.

Die Erkrankung zeigt gutes Ansprechen auf Isotretinoin oder Antibiotika.

Folliculitis (Acne) keloidalis tritt fast ausschließlich bei jungen Männern afrikanischen Ursprungs auf.

Prädilektionsstellen sind Nacken und Okzipitalregion.

Die Therapie erfolgt mit topischen und systemischen Kortikosteroiden, Antibiotika, Retinoiden, chirurgischer Exzision oder Kryotherapie.

Prädilektionsstellen sind vorderer Haaransatz und seborrhoische Areale des Gesichtes und des Rumpfes.

Folliculitis necrotica ist äußerst selten und tritt meistens bei Erwachsenen auf.

Erosive pustulöse Dermatose des Kapillitiums ist selten und tritt in der Regel bei älteren Patienten auf.

Gute und rasche Therapierfolge und langfristige Remissionen können primär durch topische oder systemische Kortikosteroide erreicht werden.

Zusammenfassung

Primär vernarbende Alopezien (PVA) werden nach der Klassifikation der North American Hair Research Society nach ihrem prominenten entzündlichen Infiltrat in vier Gruppen eingeteilt: PVA mit lymphozytärem, neutrophilem, gemischtzelligem oder unspezifischem Entzündungsmuster. Der Haarausfall kann subklinisch beginnen und langsam fortschreiten, so dass der genaue Erkrankungsbeginn oft schwer nachzuvollziehen ist. Die Diagnose wird häufig verzögert gestellt. Während die meisten vernarbenden Alopezien bei vollständiger Ausprägung anhand des klinischen Bildes klar zugeordnet werden können, ist die Diagnosestellung in der Frühphase oder im Endstadium häufig schwierig. Bei Erstvorstellung sollte eine ausführliche Anamnese und dermatologische Ganzkörperuntersuchung, inklusive Trichoskopie durchgeführt werden. In klinisch unklaren Fällen sollte eine Biopsie erfolgen. Aufgrund der Seltenheit der PVA gibt es bisher nur eine niedrige Evidenz über die Wirksamkeiten der Vielzahl der verschiedenen angewandten Therapien. Ziele der Therapie einer PVA sind, den Haarausfall zu stoppen oder zumindest zu verzögern, die klinischen Entzündungszeichen zu reduzieren, weitere Vernarbung zu verhindern sowie die subjektiven Symptome zu lindern. Ein Nachwachsen in bereits vernarbten Arealen sollte nicht erwartet werden. Eine antientzündliche Therapie mit topischen Kortikosteroiden der Klasse III–IV und/oder mit intrakutanen intraläsionalen Triamcinolonacetonid-Injektionen kommt bei den meisten PVA in Betracht. Die Wahl der systemischen Therapie hängt von der Art des prädominierenden entzündlichen Infiltrates ab und umfasst antimikrobielle/antibiotische oder immunmodulatorische/immunsuppressive Ansätze. Psychologische Unterstützung und Camouflage-Techniken sollten den Patienten angeboten werden.