Trendbericht: Makromolekulare Chemie

Abstract

Das Jahr 2020 steht im Zeichen der Polymere, deren erste Beschreibung auf Hermann Staudinger zurückgeht.1,2) Dieser Trendbericht behandelt die Forschung des wissenschaftlichen Nachwuchses, also von Habilitanden, Juniorprofessoren, Postdoktoranden, Privatdozenten und Gruppenleitern. Es geht um Biopolymere und biomedizinische Anwendungen von Polymeren, Polymermaterialien und -synthese sowie stimuliresponsive Polymersysteme und Polymerarchitekturen und deren Selbstanordnung.

Biopolymere und Polymere in der Biomedizin

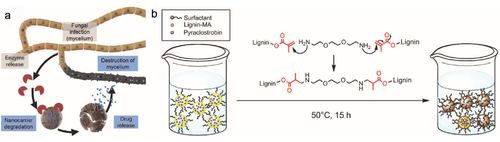

Polymerchemiker nutzen immer öfter Biopolymere aus nachwachsenden Rohstoffen oder stellen Monomere aus nachwachsenden Rohstoffen her. Wurm und Mitarbeiter präsentierten bioabbaubare Lignin-Nanotransporter für den gezielten Wirkstofftransport in Pflanzen (Abbildung 1). Dabei nutzen sie die Eigenschaft laccaseproduzierender Schadpilze, Lignin abzubauen. Durch Vernetzen des hochfunktionellen Lignins in Emulsion ließen sich Fungizide in solchen Nanotransportern verkapseln und – durch die Pilzinfektion selbst ausgelöst – freisetzen. Durch Injizieren in Weinpflanzen ließ sich erstmals die weltweit auftretende Pilzinfektion Esca in lebenden Portugieser- und Rieslingpflanzen bekämpfen.3)

Einen Ansatz für die Verwendung nachhaltiger Monomere beschrieben Kumru und Coautoren. Dafür synthetisierten sie 4-Pentensäure aus Lignocellulose und setzten diese mit Dithiolen in einer Thiol-En-Reaktion zur Disäure um. Diese reagiert mit Diaminen zu Polyamiden.4)

Eine wichtige Plattformchemikalie aus nachhaltigen Rohstoffen ist Itakonsäure. Lienkamp und Mitarbeiter stellten antimikrobielle Poly(itakonsäure)-derivate aus asymmetrisch disubstituierten Diitakonat-Monomeren her. Die durch Raft-Polymerisation entstehenden Polymere waren dabei aufgrund ihrer einheitlicheren Molekulargewichtsverteilung nicht so giftig für menschliche Zellen wie die weniger definierten, durch freie radikalische Polymerisation hergestellten Polymere. Auf Basis dieser Syntheseroute sollen antimikrobielle Wirkstoffe als Antibiotikaalternativen und antimikrobielle Beschichtungen für Medizinprodukte entwickelt werden.5)

Auch bei Hydrogelmaterialien ist Nachhaltigkeit wichtig, was Liedel und Mitarbeiter aufgriffen. Durch Polykondensation erstellten sie flexible Polyelektrolytnetzwerke mit vielen positiven Ladungen im Polymerrückgrat. Die Reaktanden, darunter Chitosan und Essigsäure, und die milden Reaktionsbedingungen – Raumtemperatur, wässriges Medium, keine teuren oder gefährlichen Katalysatoren – lieferten umweltfreundliche Hydrogele, die in Lösungsmitteln reversibel um bis zu 1500 % aufquellen.6)

In den letzten Jahren haben Hydrogele an Relevanz gewonnen, etwa in der Biomedizin als Matrixmaterial für die Gewebezüchtung oder als Wirkstofftransporter. Die Technik der 3-D-intensitätsmodulierten Strahlentherapie hat sich in den letzten Jahren stark verbessert. Trotzdem beruhen die Mittel, um die verabreichte Dosis zu überwachen, noch immer auf 2-D- und Einzelpunktmessungen. Boase und Mitarbeiter haben nun ein 3-D-Hydrogel entwickelt, das auf verabreichte Strahlung mit einem Farbwechsel reagiert. Das ermöglicht eine 3-D-Kartierung der Dosierung. Diese Kartierung beruht auf einer chemischen Konjugation der Chromophore mit dem Hydrogelnetzwerk, welche die bisherige stark einschränkende Diffusionslimitierung überwindet.7)

Supramolekulare Polymere, die sich aus selbstassemblierenden Peptiden (SAPs) zusammensetzen, stellen eine neue Klasse weicher Materie dar. Sie hat insbesondere für biomedizinische Anwendungen großes Potenzial. Synatschke und Coautoren stellten injizierbare Hydrogele her, in denen SAPs als nichtkovalente Quervernetzer eines Biopolymers dienen. Wirken keine scherverflüssigenden Kräfte auf das Polymer, erholen sich die Materialeigenschaften des Hybridmaterials sofort und nahezu vollständig. Mit diesen supramolekularen Bausteinen lassen sich biokompatible Umgebungen mit mechanischen Eigenschaften herstellen, die sich bestens für die Zellkultur eignen.8)

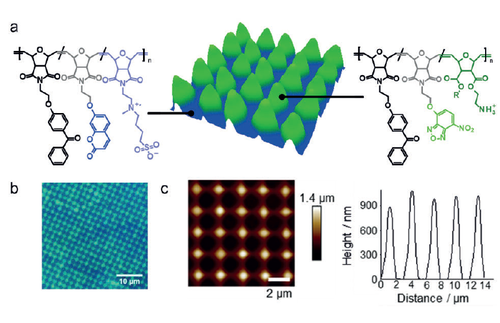

Neben den mechanischen Eigenschaften ist Biofilmbildung eine Herausforderung bei der Herstellung von Materialien für die Biomedizin. Sie lässt sich durch polykationische antimikrobielle Polymere oder durch Protein-abweisende Polyzwitterionen reduzieren. Lienkamp und Mitarbeiter vereinten diese beiden Polymertypen, um die Materialeigenschaften miteinander zu kombinieren. Dazu bedruckten sie ein oberflächengebundenes Polyzwitterionenhydrogel durch Stempellithographie mit 3-D-Polykationenpatches (Abbildung 2). Bei optimaler Strukturgröße der Patches war das resultierende Material sowohl antimikrobiell aktiv als auch vollständig proteinabweisend und zellkompatibel mit humanen Keratinocyten (hornbildenden Zellen).9)

Nanopartikel dienen in der biomedizinischen Forschung unter anderem als Transporter für Wirkstoffe. Hier ist besonders die Nanopartikeloberfläche wichtig für die biologische Aktivität des Nanomaterials. So haben Zucker bei vielen biologischen Erkennungsvorgängen eine entscheidende Funktion. Dies legt nahe, die Oberflächen von Nanopartikeln mit Zuckermolekülen zu funktionalisieren, um Wirkstoffe gezielt an ihren Wirkort im Körper zu bringen. Besonders bekannt ist die Interaktion zwischen Pathogenen und Wirtszellen, die über Zucker auf der Zelloberfläche vermittelt werden. Entscheidend für die Interaktion ist eine multivalente Präsentation der Zucker, was multivalente Glykopolymere garantieren. Rosencrantz und Mitarbeiter haben diesen Ansatz aufgegriffen und partikuläre Glykogele aus Glykomonomeren hergestellt. Diese Nanogele zeigen eine exzellente biologische Aktivität, wie Bindeassays nachwiesen.10) Zukünftig sollen die Glykogele als Pathoblocker bakterielle Infektionen bekämpfen.

Die Gruppe von Nuhn stellte kationische Nanohydrogele her, deren Oberfläche sie mit α-Mannosyl-Einheiten funktionalisierten. Diese Einheiten sollten dabei für die Bindung an Mannoserezeptoren auf immunosuppressiven Typ-M2-Makrophagen dienen und die Aufnahme kurzer interferierender Ribonukleinsäure erhöhen. So ließen sich immunosuppressive Gene in diesen tumorfördernden Immunzellen ausschalten, was in Zukunft für die Krebstherapie interessant sein könnte.11)

Den Wirkstofftransport des Krebsmedikaments Doxorubicin beschrieben Schubert und Brendel, die ein pH-sensitives Nanogel auf Acrylamidbasis einsetzten. Für die Nanogelsynthese nutzten sie die Fällungspolymerisation mit einem acetalfunktionalisierten, säurelabilen Acrylamid, Natriumacrylat und gezielt abbaubare Vernetzer. Anschließend untersuchten sie den Wirkstofftransport anhand von Zellexperimenten mit Doxoribicin-beladenen Nanogelen.12)

Die Formierung eines Proteinnanopartikelsystems auf Cytochrom-C-Basis beschrieben Wich und Mitarbeiter. Dabei modifizierten sie die Oberfläche mit säurelabilem Poly(ethylenglykol) (PEG), was die im Polyethergerüst verteilten Vinylether-Einheiten bei pH unter 5 ermöglichen. Die Proteinstruktur und deren Aktivität blieben sowohl nach der Funktionalisierung als auch nach dem Abbau der PEG-Hülle erhalten.13)

Träger und Mitarbeiter beschrieben Nanopartikel aus Poly(lactid-co-glykolid). Sie verkapselten einen antiinflammatorischen Wirkstoff und untersuchten ihn mit Nanofällung in Abhängigkeit von den Emulgatorhilfsstoffen. Emulgatoren sind für eine Formulierung essenziell, aber in diesem Zusammenhang bislang nur unzureichend systematisch erforscht. Die Formulierungen wurden hinsichtlich Größe, Stabilität und Beladung untersucht. Die ideale Formulierung analysierten die Autoren auch in einem Hühnereimodell (ex ovo) hinsichtlich ihrer Toxizität und Blutkompatibilität, wobei sie gute Bioverträglichkeit feststellten.14)

Geisler und Mitarbeiter untersuchten das Saponin β-Aescin aus den Samen der Rosskastanie. Oberhalb der kritischen Mizellisierungskonzentration solubilisiert es Lipidmembranen in der Gelphase. Dabei entstehen Bizellen, auch Nanodisks genannt, wobei Aescin einen Gürtel um die Lipide bildet. Der β-Aescin-Anteil bestimmt den Durchmesser der Disks, die sich etwa zur Charakterisierung von Membranproteinen eignen.15)

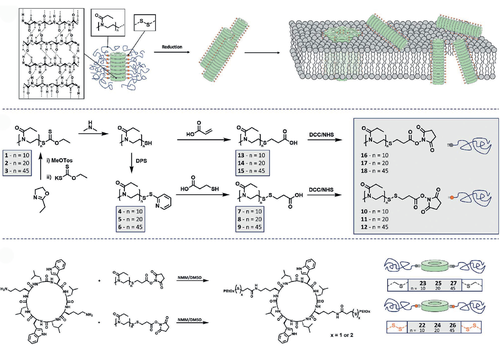

Die Interaktion von Polymeren mit Desoxyribonukleinsäure (DNA) oder zellulären Membranen ist nicht nur wichtig für biomedizinische Anwendungen, sondern erweitert auch das Verständnis biologischer Vorgänge wie der Endozytose. Hartlieb und Coautoren untersuchten supramolekulare Polymere basierend auf cyclischen Peptiden und wie diese biologische Membranen beeinflussen (Abbildung 3). Dabei versahen sie die cyclischen Peptide über eine spaltbare Verbindung mit einer Polymerschale aus Poly(2-ethyl-2-oxazolin). Auch die Länge der supramolekularen Systeme ließ sich maßschneidern. Die Polymerhülle lässt sich unter reduktiven Bedingungen gezielt abspalten, was eine In-situ-Membranaktivität auf Abruf verspricht.16)

Rodriguez-Emmenegger und Mitarbeiter untersuchten die Selbstanordnung amphiphiler Janus-Dendrimere in Dendrimersome und deren Interaktion mit E.-coli-Bakterien. Dabei beobachteten sie Endozytose in einem nichtaktivierten Prozess. Dendrimersome eignen sich besonders gut für diesen Prozess, weil sie flexibel und stabil sind. Die untersuchten Dendrimersome stellen als Protozellen eine Plattform bereit, mit der sich molekularer Transport in Zellen und Organellen untersuchen lässt.17) Die Erkenntnisse bewegen sich in Richtung synthetischer Zellen, also komplett künstlicher Einheiten, die Aufgaben biologischer Zellen übernehmen können.

Ähnlich ausgerichtet ist eine künstliche Organelle von da Silva und Mitarbeitern. Sie brachten das Redoxcofaktorpaar NAD+/NADH zusammen mit Photokatalysatornanopartikeln in Polymervesikel von zellulärer Größe ein. Die eingekapselten Nanopartikel oxidieren NADH photokatalytisch, wozu keine Enzyme notwendig waren. Den Schutz vor der Umgebung gewährleistet die Polymermembran des Vesikels.18)

Oft wird die Porosität von Polymersommembranen durch Membranproteine erhöht. Glebe und Mitarbeiter haben einen neuen Ansatz gezeigt, um ein Spreiten solcher poröser Vesikel auf planaren Oberflächen zu erreichen. Dazu legten sie ein negatives Potenzial an eine Goldelektrode an und erzeugten eine homogene biomimetische Membran, was sie mit Rasterkraftmikroskopie und Impedanzspektroskopie verfolgten.19)

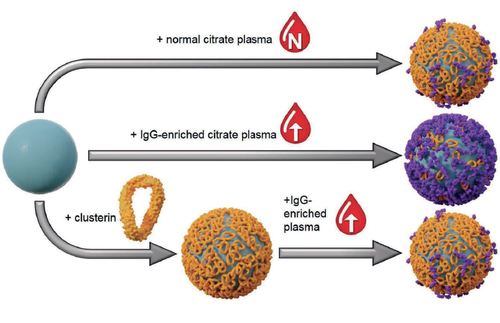

Eine Strategie, Nanomedizin besser an individuelle Unterschiede in der Blutzusammensetzung von Patienten anzupassen, kommt von Morsbach und Mitarbeitern (Abbildung 4, S. 59). Im Blut von Kranken reichern sich oft Immunoglobuline (IgG) an, die verstärkt mit Nanotransportern interagieren und zu ungewollten Effekten führen. Eine Vorbeschichtung der Nanotransporter mit körpereigenen Stealth-Proteinen wie Clusterin kann dies verhindern.20)

Oberflächenmodifikation ist nicht nur essenziell, um Nanopartikel zu verwenden, sondern auch für zweidimensionale Substrate. So werden Oberflächen etwa für den Kontakt mit biologischen Medien vorbereitet. Strube und Mitarbeiter erzeugten mit Enzymen polymere Oberflächenstrukturen und Beschichtungen etwa auf Metallen oder Polymeren. Diese brachten sie spezifisch und kontrolliert an, bei gleichzeitig einfacher Anwendbarkeit. So nutzten sie eine Meerrettichperoxidase als Katalysator, um Methylmethacrylat auf Glas und Polyethylen zu polymerisieren. Dabei stellten sie die Reaktionsbedingungen so ein, dass entweder Filme oder Partikel auf der Oberfläche entstanden.21)

Winnacker und Coautoren stellten neue Blends aus Polyamiden und PEG sowie ensprechende Copolymere her. Im nächsten Schritt untersuchten sie deren Wechselwirkungen mit menschlichen Keratinocyten (HaCat-Zellen), wobei sie besonderes Augenmerk auf die Steuerung der Zellen im Hinblick etwa auf Adhäsion, Proliferation, Wachstum und Clustering legten. Letztlich eröffnet dieser Ansatz neue Möglichkeiten etwa zur Hautgewebezüchtung.22)

Thérien-Aubin und Mitarbeiter kombinierten Polymere und funktionale anorganische Nanopartikel, um neue funktionelle Materialien herzustellen. Sie kombinierten elektrogesponnene Polyvinylalkoholmatten mit Ceroxidnanoröhren, um eine antibakterielle Wirkung durch die CerIV-katalysierte Bildung von HOBr aus Br– und H2O2 hervorzurufen.23)

Polymermaterialien: Synthese und Anwendungen

Die Neuerungen der letzten zwölf Monate umfassen Polymerisationsmethoden, die Kombination mit anorganischen Materialien oder die Neuentwicklungen bei der Polymerprozessierung.

Gaitzsch und Mitarbeiter beschäftigten sich mit radikalischer Ringöffnungspolymerisation. Sie synthetisierten neue aminhaltige cyclische Monomere und polymerisierten diese, was zu pH-sensitiven biologisch abbaubaren Polyestern führte. Zudem stellten sie amphiphile Blockcopolymere her und machten daraus pH-sensitive biologisch abbaubare Nanopartikel.24)

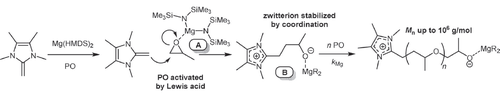

Die anionische Polymerisation von Propylenoxid untersuchten Naumann und Mitarbeiter. Wie sie zeigten, lassen sich die Nachteile konventioneller Methoden umgehen, also niedrige Molmassen (Mn << 10 000 g·mol–1) sogar bei langen Reaktionszeiten und schlechte Endgruppenkontrolle. Dafür ist ein kooperativ wirkendes Lewis-Paar als Katalysator nötig; die damit erzielbaren Polyether-Molmassen sind größer 1 000 000 g·mol–1. Die MgII-basierte Lewis-Säure aktiviert das Monomer und komplexiert das propagierende Oxyanion, was dessen Basizität senkt und Nebenreaktionen wie die Kettenübertragung auf das Monomer verhindert (Abbildung 5).25)

Polymergepfropfte Nanopartikel hatten in den letzten Jahren eine wichtige Rolle unter den Polymermaterialien. Nikoubashman und Mitarbeiter haben die linear elastischen Eigenschaften polymergepfropfter Nanopartikel mit Experiment und Simulation untersucht. Dabei variierten sie systematisch Pfropfdichte und Polymerkettenlängen. Bei niedriger Pfropfdichte (0,08 Ketten pro nm2) waren die elastischen Modulen signifikant höher als bei dicht gepfropften Partikeln (0,5 Ketten pro nm2). Mit Simulation ließ sich dieses Verhalten erklären: Es resultiert aus der erhöhten Verschlaufung und Interdigitation in leicht gepfropften Systemen.26)

2-D-Materialien werden oft mit Polymeren kombiniert, um die Eigenschaften – insbesondere die Dispergierbarkeit – zu modulieren.27) So haben Amin und Mitarbeiter hexagonales Bornitrid (hBN) mit Polymeren kombiniert. Dabei polymerisierten sie Vinylmonomere wie Styrol oder Methylmethacrylat direkt über oberflächeninitiierte radikalische Photopolymerisation auf hBN. Dies ermöglicht eine örtliche Kontrolle der Pfropfung. Die entstehenden Materialien eignen sich als Katalysator für die elektrokatalytische Wassserstoffbildung aus Wasser.28)

Bojdys und Mitarbeiter beschrieben ein hochstabiles, kristallines organisches Gerüstmaterial (COF), das als Echtzeitsensor für flüchtige Säuren und Basen dient. Sie nutzten die COF-spezifischen Eigenschaften wie permanente Porosität und starke, kovalente, konjugierte Bindungen auf makroskopischer Ebene. Wie das Forschungsteam zeigte, beruht die Sensorfähigkeit des Materials auf Protonierung des eingebauten Triazin-Elektronenakzeptors.29)

Die Gruppen um von Hauff und Pammer überführten konjugierte Poly(pyridin)e und Poly(p-phenylen-pyrazinylen)e durch Hydroborierung in Leiterpolymere. Durch das Boran lassen sich sowohl die optische Bandlücke als auch die Elektronenaffinität über einen weiten Bereich variieren. Die Polymere haben n-Typ-Halbleitereigenschaften mit Elektronenmobilitäten um 10–5 cm2 · V–1 · s–1. Sie kommen als Akzeptormaterialien in organischen Solarzellen infrage.30)

In den letzten Jahren wurden selbstheilende Polymere etwa für Beschichtungen diskutiert, aber auch als Hochleistungsmaterialien. Hager und Mitarbeiter beschrieben einen Ansatz für selbstheilende Polymere, die auf supramolekularen Metallopolymeren basieren (Abbildung 6). Dafür stellten sie Polymethacrylate mit Terpyridinseitengruppen her. Als Metallion diente PtIV, das mit den Terpyridinen komplexiert wurde; dazu kam ein Vernetzer mit vier Pyridingruppen. Durch die schwächere Bindung mit den Pyridinliganden ließ sich eine Selbstheilung bei Temperaturen um 100 °C induzieren.31)

Bei Polymermaterialien ist die Prozessierung von besonderem Interesse für die finalen Materialeigenschaften. Dabei stehen die Vorgänge während der Materialherstellung im Fokus einiger Forschungsgruppen. Wahdat und Coautoren untersuchten Polymerdispersionen, die als drucksensitive Adhäsive verwendet werden. Sie nutzten Aluminiumacetat als ionischen Vernetzer und bestimmten, wie dieser die Interdiffusionsphase der Filmbildung in der wässrigen Polymerdispersion beeinflusst. Wie sich zeigte, findet die Vernetzung hauptsächlich im Trocknungsprozess statt und ist langsamer als die Interdiffusion, was homogene Filme liefert.32)

Die Kristallisation von Polymeren oder niedermolekularen Flüssigkeiten an der Grenzfläche zu einem Festkörper resultiert fast immer aus heterogener Keimbildung oder dem erst kürzlich direkt beobachteten Prefreezing. Eine phänomenologische Theorie des Prefreezing haben Dolynchuk und Coautoren als Phasenübergang erster Ordnung hergeleitet. Dabei analysierten sie die Gleichgewichtseigenschaften der kristallinen Phase. Der Vergleich von experimentellen Ergebnissen zum Prefreezing von Polyethylen auf Graphit und Molybdändisulfid klärte unter Anwendung der Theorie den starken Einfluss, den die Substratwechselwirkungen auf die Thermodynamik des Prefreezing haben.33)

Selbstanordnung von Polymeren und stimuliresponsive weiche Materie

Die Selbstorganisation von Polymerarchitekturen ist einer der wichtigsten Bereiche der Polymerforschung, um Strukturen aus der Natur auf der Nanometerskala zu mimen und selektiv durch externe Reize zu adressieren. Wichtig sind hierbei stimulusresponsive Blockcopolymere, die schaltbare und teils hochgeordnete Strukturen durch Mikrophasenseparation bilden. Neben den physikalisch-chemischen Schaltern wie Temperatur, pH-Wert oder zugesetzten Ionen ist Licht ein gern genutzter externer Reiz.

Da Silva und Mitarbeiter modifizierten amphiphile Blockcopolymere mit terminalen Spiropyraneinheiten.34) Dabei entstehen durch Photoisomerisierung der Spiropyraneinheiten Vesikel ausschließlich an den Stellen im Dünnfilm, an denen bestrahlt wurde.

Hochauflösende Polymerarchitekturen mit Domänen auf der Nanometerskala entstehen ebenfalls durch Photopolymerisation, etwa auf Basis von DNA-Origami-Plattformen. Ng und Mitarbeiter kontrollierten die dreidimensionale Nanostrukturierung durch die Bestrahlungsdauer und durch die Position der Katalysatoren auf der DNA-Origami-Oberfläche.35)

Gerichtete Wasserstoffbrückenbindungen beeinflussen die Selbstanordnung amphiphiler Blockcopolymere. Dies hat die Gruppe um Brendel näher untersucht. Sie verknüpfte Benzoltrisamidderivate, die für ihre supramolekulare Polymerisation bekannt sind, mit PEG und variierten schrittweise die Größe der hydrophoben Ketten und die wasserstoffbrückenbildenden Gruppen. Wie der Vergleich mit Esterderivaten zeigt, haben die H-Brücken nur geringen Einfluss, und die Zusammensetzung dominiert hier die Morphologiebildung.36)

Wie Polysaccharidderivate mit Wasser wechselwirken, untersuchten Delbianco und Mitarbeiter. Sie ermittelten Struktur-Eigenschaftsbeziehungen durch spezifische Modifikation auf molekularem Level, um die 3-D-Struktur der Makromoleküle zu beeinflussen.37)

Einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung der rheologischen Eigenschaften ionischer und nichtionischer Makromoleküle in Lösung leistete Lopez.38) Seiner Studie zufolge ist die Verschlaufungsdichte für das untersuchte System nahezu unabhängig vom ionischen oder nichtionischen Charakter der Polymermoleküle. Sie nimmt anscheinend eine deutlich geringere Rolle ein, als andere Studien vermuten lassen.

Das Team um Chandran analysierte den Einfluss der schnellen Verarbeitung von Polymeren auf deren Struktur sowie ihr dynamisches und mechanisches Verhalten. Sie korrelierten Ordnungsparameter aus Praxis und Theorie – etwa topologische Daten und Heterogenitäten im Material – und fassten sie zusammen. Dies soll helfen, grundlegende Beobachtungen bei schnell verarbeiteten Polymeren besser zu verstehen und vorherzusagen.39)

Die Selbstanordnung von Polymeren während des chemischen Aufbaus der Polymere wird Polymerization-Induced Self-Assembly (Pisa) genannt. Nach Delaittre und Mitarbeitern lassen sich Nitroxidgruppen bei der ringöffnenden Metathese-Polymerisation in einem Pisa-Prozess einführen. Die nitroxidfunktionalisierten Nanopartikel, die katalytisch hochaktiv, leicht recycelbar und biokompatibel sind, lassen sich sonst nur durch aufwendigere Postmodifizierung herstellen.40)

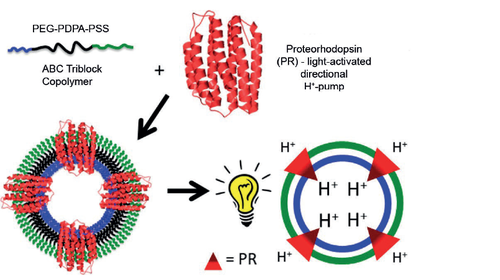

ABC-Triblockterpolymere haben komplexere und weniger vorhersagbare Strukturen auf der Nanometerskala als Diblockcopolymere. Gaitzsch und Mitarbeiter stellten asymmetrische Polymersommembranen her, die eine lichtaktivierte Protonenpumpe (Proteorhodopsin) gerichtet in der Struktur fixierten. Ein Pumpen von Protonen gelang anschließend durch Lichteinstrahlung (Abbildung 7).41)

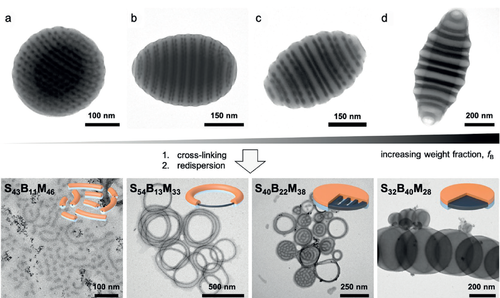

Die Gruppe um Gröschel beschäftigte sich in den letzten Jahren mit der Selbstanordnung von ABC-Triblockterpolymeren. Generell beeinflusst die Polymerarchitektur inklusive der Abfolge der Blocksequenzen die resultierende Morphologie. In jüngeren Arbeiten stellte die Arbeitsgruppe so beispielsweise perforierte Scheiben, Becher und Janus-Ringe her (Abbildung 8).42,43)

Die photochemische Synthese ermöglicht eine orts- und zeitaufgelöste Reaktionskontrolle. Ihr Potenzial, spezifische Reaktionen mit einer bestimmten Farbe des Lichts auszulösen, ist dagegen durch omnipräsente spektrale Überlappungen reaktiver Gruppen begrenzt. Frisch und Mitarbeiter haben eine von zwei Ligationsreaktionen unterdrückt und so Lichtkontrolle bei polymerbasierten Fotolacken angewandt.44)

Indem chemische Reaktionen auf Grenzflächen kontrolliert werden, lassen sich reprogrammierbare und multifunktionale Oberflächen mit maßgeschneiderten Eigenschaften ausstatten. Ein Übersichtsartikel von Boase und Goldmann fasst den Stand dieses Forschungszweiges zusammen.45) Als Beispiel aus diesem Feld entwickelte die Gruppe um Blasco neue Phototinten (Abbildung 9).46) Diese ermöglichten den 3-D-Druck durch photoinitiierte Polymerisation auf der Mikroskala und das selektive Entfernen des entstandenen Lacks durch eine photoinitiierte Spaltungsreaktion, und zwar bei einer anderen Lichtwellenlänge als für die Polymerisation.

Licht der Wellenlänge von 430 bis 435 nm eingestrahlt auf schaltbare Einzelketten-Nanopartikel liefert Informationen über den Faltungszustand der Kette. Die Gruppe um Mutlu erreichte dies, indem sie statistisch verteilte Pyren-Oximesterderivate nutzte.47)

Für die Passerini-Reaktion sind in der Regel ein Isocyanat, eine Carbonylverbindung und eine Carbonsäure nötig. Tuten und Mitarbeiter haben die Carbonylverbindung in der Reaktion durch Thioaldehyde ersetzt. Durch sichtbares Licht lassen sich die Polymere entweder gezielt auflösen oder durch Einfügen von Thiiranen erweitern.48)

Stimuliresponsive Polymerphotokatalysatoren als Copolymere mit vernetzten Poly(N-isopropylacrylamiden) wurden erstmals von Zhang und Mitarbeitern beschrieben. Durch einen starken Volumenrückgang der Nanogele mit steigender Temperatur werden die katalytisch aktiven Zentren im Inneren des Gels abgeschirmt. So ließ sich NAD+ photokatalytisch und temperaturabhängig in Wasser herstellen.49)

Mechanosensitive Hydrogelpartikel hat die Gruppe um Thiele durch Tropfenmikrofluidik realisiert. Die mikrofluidische Verarbeitung PEG-basierter Hydrogelvorstufen führte zu definierten Polymernetzwerken, in die sich Fret-Donor- und Fret-Akzeptormoleküle einführen lassen. Solche Partikel sollen als Sensorpartikel sowie als 3-D-extrazelluläre Matrix dienen.50)

Wöll und Mitarbeiter haben lokale Polaritäten in nanoskopischen 3-D-Strukturen thermoresponsiver Mikrogele aufgedeckt, indem sie hochauflösende Fluoreszenzmikroskopie ohne vorherige Markierung nutzten. Die Polaritätsunterschiede machte hierbei der solvatochrome Effekt des eingebrachten Farbstoffs Nil-Rot sichtbar.51)

Mechanische Kräfte bewirken entweder auf molekularer oder auf makroskopischer Ebene ein direktes Antwortsignal der Makromoleküle. Göstl und Mitarbeiter untersuchen mechanophore Systeme, die ihre Fluoreszenz anschalten und somit kraftinduzierte Bindungsspaltungen mit hoher Empfindlichkeit anzeigen. Ein kürzlich gezeigtes System basiert auf der Triplett-Triplett-Annihilierung-Photonenhochkonversion und ermöglicht es, mechanochemische Ereignisse direkt anzuzeigen.52)

Für Leuchtdioden oder Solarzellen gelten organische Materialien als vielversprechende Alternative zu den bisher verwendeten anorganischen Halbleitern. Ein nach wie vor großes Problem hierbei sind Defekte, die den Stromfluss beeinflussen oder verhindern. Gerade die Langzeitermüdung bereitet Schwierigkeiten in der Anwendung.

Die Arbeitsgruppen um Wetzelaer und Andrienko haben systematisch organische Halbleiter untersucht. Sie ermittelten die wichtigsten Parameter, die für eine gleichmäßige und defektfreie Leitung von Löchern und Elektronen wichtig sind.53) Dieselbe Gruppe hat einen Prototypen auf Basis einer Monoschicht der Oled-Materialien gebaut, der mit einer Spannung von nur 2,9 Volt Licht emittiert, dessen Helligkeit bis zu 10 000 Candela pro Quadratmeter beträgt. Das entspricht etwa dem 100-Fachen der Helligkeit moderner Bildschirme.54)

Einen theoretischen Ansatz, um die Effizienz einer Solarzelle auf Basis von Schichtmorphologie, innerer Struktur und der Kristallinität zu verstehen, veröffentlichte die Gruppe um Guskova. Sie griff die Morphologie der alternierenden konjugierten Copolymere auf, um die Eigenschaften der resultierenden Bauteile besser zu verstehen.55)

Ein System auf Basis einfacher Komponenten der heutigen Mikroelektronik zur Herstellung von Mikroarrays kommt von der Gruppe um Löffler. Ähnlich wie bei einer Schreibmaschine überträgt ein Laser kleinste Polymernanoschichten, die bestimmte Farben in Form chemischer Bausteine enthalten, in fein definierte Muster.56)

Drei Fragen an den Autor: Bernhard Schmidt

Welcher Trend ist im letzten Jahr aufgekommen, den Sie so nicht erwartet haben?

Eine perfekte Kontrolle über die Polymerstruktur an sich als eines der traditionellen Ziele der Polymerchemie verschiebt sich immer mehr zu einer kontrollierten Uneinheitlichkeit, etwa bei der molekularen Dispersität oder Definition von Blockgrenzen in Blockcopolymeren. So zielt zum Beispiel die Polymerisationskontrolle nicht mehr auf eine monodisperse Kettenlänge, sondern auf eine bestimmte Uneinheitlichkeit von Polymerkettenlängen. Bei Blockcopolymeren werden die Übergänge von verschiedenen Blöcken als Gradient, trotzdem aber möglichst kontrolliert synthetisiert.

In welchem Gebiet erwarten Sie in diesem Jahr die größten Entwicklungen und warum?

Bei den Polymer- oder Biopolymerinteraktionen mit biologischen Einheiten wie Zellen. Damit werden neue Richtungen für Wirksamkeit und Anwendung medizinischer Wirkstoffe erreicht.

Ihre Forschung in 140 Zeichen?

Meine Gruppe untersucht hydrophile Multiphasensysteme, Polymerkomposite mit Kohlenstoff-Nitrid oder metallorganischen Gerüsten.

Drei Fragen an den Autor: Markus Gallei

Welcher Trend ist im letzten Jahr aufgekommen, den Sie so nicht erwartet haben?

Die Digitalisierung in nahezu allen Bereichen beeinflusst im Besonderen das forscherische Dasein. Natürlich waren viele Voraussetzungen zur Umsetzung schon teilweise vorhanden, jedoch hatte wohl kaum einer die Abkehr von Präsenzveranstaltungen, das digitale Leiten von Gruppen und Prüfungen sowie ausschließliche Videokonferenzen von heute auf morgen erwartet.

Ihre Forschung in 140 Zeichen?

Das gezielte Design schaltbarer Polymerarchitekturen zur Anwendung als (optische) Sensoren oder „smarte” Membranen.

In welchem Gebiet erwarten Sie in diesem Jahr die größten Entwicklungen und warum?

Auf Basis der Covid-19-Pandemie werden die Digitalisierung und die Mensch-Maschine-Interaktion sowie neue Materialien in diesem Feld stark vorangetrieben werden.