Forschungsarbeiten am Institut für Verfahrenstechnik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Research at the Institute of Process Engineering at Otto von Guericke University Magdeburg

Abstract

deSeit der Gründung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) wurde der Forschungsbereich Verfahrenstechnik dort stetig ausgebaut. Heute umfasst die Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik der OVGU die vier Institute Verfahrenstechnik, Chemie, Strömungstechnik und Thermodynamik sowie Apparate- und Umwelttechnik. In diesem Beitrag stellen die fünf Lehrstühle des Instituts für Verfahrenstechnik (Bioprozesstechnik, Chemische Verfahrenstechnik, Systemverfahrenstechnik, Thermische Verfahrenstechnik und Mechanische Verfahrenstechnik) ihre Forschungsaktivitäten anhand ausgewählter Projekte vor.

Abstract

enSince the founding of Otto von Guericke University Magdeburg (OVGU), the research activities in the field of process engineering have been steadily expanded. Today, the Faculty of Process- and Systems Engineering at OVGU comprises four institutes for Process Engineering, Chemistry, Fluid Dynamics and Thermodynamics as well as Apparatus and Environmental Technology. In this article, the five chairs of the Institute of Process Engineering (Bioprocess Engineering, Chemical Process Engineering, Process Systems Engineering, Thermal Process Engineering, and Mechanical Process Engineering) present their research activities based on selected projects.

1 Einleitung

An der mit ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkten im Jahr 1993 gegründeten Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) wurde in den 90er Jahren neben dem Maschinenbau und der Elektrontechnik auch die Verfahrenstechnik ausgebaut. Bis 1995 wurden die drei Lehrstühle für Mechanische Verfahrenstechnik (MVT, Prof. Jürgen Tomas), Thermische Verfahrenstechnik (TVT, Prof. Evangelos Tsotsas) und Chemische Verfahrenstechnik (CVT, Prof. Andreas Seidel-Morgenstern) neu besetzt. Im Jahr 1998 erfolgte die Ansiedlung des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme (MPI) unter der Leitung des Gründungsdirektors Prof. Ernst Dieter Gilles in unmittelbarer Nachbarschaft der Universität. Mit dem Ziel der Entwicklung einer starken Kooperation zwischen diesem Institut und der Universität wurde im gleichen Jahr die Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik mit den vier Instituten für Verfahrenstechnik, Apparate- und Umwelttechnik, Strömungstechnik und Thermodynamik sowie Chemie etabliert. Gründungsdekan war Prof. Evangelos Tsotsas. Entsprechend der Entwicklungsplanung der Fakultät wurden im Jahr 1999 zwei neue Lehrstühle besetzt. Prof. Udo Reichl und Prof. Kai Sundmacher übernahmen die Leitung der Lehrstühle für Bioprozesstechnik (BPT) und Systemverfahrenstechnik (SVT). Beide Kollegen wurden gleichzeitig Leiter von jeweils einer Abteilung am MPI. Nach dem unerwarteten und zu frühen Tod von Prof. Jürgen Tomas leitet seit dem Jahr 2017 Prof. Berend van Wachem den Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik. Dekan der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik ist gegenwärtig Prof. Dominique Thévenin.

Im Folgenden stellen die fünf Lehrstühle des Instituts für Verfahrenstechnik (IVT) der OVGU ausgewählte Forschungsprojekte vor. Die Darstellung von Forschungsaktivitäten anderer Institute und Lehrstühle der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik ist einem späteren Beitrag vorbehalten.

2 Bioprozesstechnik

Im Fokus der Forschung des von Prof. Udo Reichl geleiteten Lehrstuhls für Bioprozesstechnik steht die Analyse mikrobieller Gemeinschaften in technischen und natürlichen Habitaten. Außerdem werden in der Abteilung Bioprozesstechnik des Magdeburger MPI Verfahren zur Produktion von Impfstoffen optimiert, bio/prozess-analytische Methoden entwickelt, Fragestellungen der synthetischen Glykobiotechnologie bearbeitet und Prozessmodelle erstellt.

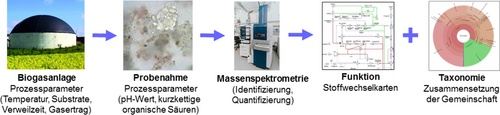

Am Lehrstuhl Bioprozesstechnik wird mittels schneller und leistungsfähiger Methoden der Metaproteomanalyse 1 die Zusammensetzung mikrobieller Gemeinschaften in Biogasanlagen und Kläranlagen auf struktureller und funktioneller Ebene erfasst (Abb. 1). So korreliert die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaften in Biogasanlagen mit Prozessbedingungen wie der Temperatur und dem Stickstoffgehalt der vergorenen Substrate. Die funktionale Analyse liefert wichtige Informationen zur Aufklärung von neuen Stoffwechselwegen im anaeroben Abbau von Biomasse 2. Die gewonnenen Informationen werden genutzt, um die Interaktionen innerhalb dieser Gemeinschaften besser zu verstehen und damit sowohl die Ausbeute als auch die Produktivität dieser für uns so wichtigen Prozesse zu verbessern. Des Weiteren wird geprüft, inwieweit Änderungen des Metaproteoms zur Früherkennung von Prozessstörungen von Anlagen genutzt werden können.

Neben der Etablierung effizienter Methoden für die Proteinextraktion aus Reaktor- oder Umweltproben und der Bestimmung und Analyse der extrahierten Proteine mittels hochauflösender Massenspektrometrie, wird am Lehrstuhl im Rahmen des deutschen Netzwerkes Bioinformatik de.NBI der MetaProteomAnalyzer, eine spezifische Software für die Metaproteomanalyse, als Service für Wissenschaftler bereitgestellt und kontinuierlich weiterentwickelt 3.

Mit Blick auf die biotechnologischen Verfahren wird immer von einer ganzheitlichen und systemorientierten Betrachtung der biologischen Grundlagen und der Dynamik der jeweiligen Mikro- und Makroprozesse ausgegangen. Neben Fragen der Verfahrensgestaltung und Prozessführung sowie der mathematischen Modellierung der untersuchten Prozesse liegt das Augenmerk auf der anlagentechnischen Realisierung und der detaillierten Charakterisierung von Beispielprozessen im Labormaßstab. Beispielsweise wurden stöchiometrischer Netzwerkmodelle des Biogasprozesses mit Metaproteomdaten aus Laborbiogasreaktoren validiert 4.

Die am Lehrstuhl etablierten Methoden der Metaproteomanalyse werden zunehmend auch zur Bearbeitung medizinischer Fragestellungen genutzt. Beispielsweise zeigen Analysen von menschlichen Stuhlproben das Potenzial, komplexe Krankheitsbilder wie entzündliche Darmerkrankungen mit nicht invasiven Methoden zu diagnostizieren (Abb. 2) 5. Unterschiede in der Differenzierung zwischen verschiedenen Krankheitsstadien könnten helfen, Therapieerfolge zu kontrollieren. Außerdem liefern die Daten wichtige Informationen, die zu einem besseren Verständnis der Krankheitsprozesse beitragen können.

Nahezu alle Forschungsthemen werden in enger Kooperation mit lokalen und internationalen Partnern aus Wissenschaft und Industrie durchgeführt. Dies betrifft insbesondere diejenigen Forschungsarbeiten, die in der Abteilung Bioprozesstechnik des Magdeburger MPI durchgeführt werden.

Die Liste der Themengebiete, die in der Zukunft am Lehrstuhl bearbeitet werden sollen, umfasst neben Fragen zur Optimierung von Biogasanlagen und zur Nutzung des freiwerdenden CO2 auch die Anpassung der Methoden der Metaproteomanalyse auf weitere Anwendungsgebiete, v. a. klinische Fragestellungen.

3 Chemische Verfahrenstechnik

Der Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik untersucht unter der Leitung von Prof. Andreas Seidel-Morgenstern sowohl theoretisch als auch experimentell Reaktions- und Trennprozesse.

Ein Schwerpunkt der Forschungsarbeiten ist die Untersuchung der Kinetik homogen und heterogen katalysierter Reaktionen. Ein in enger Kooperation mit Kollegen der TU Berlin und der TU Dortmund im Rahme des Transregio-SFB 63 (Integrierte chemische Prozesse in flüssigen Mehrphasensystemen) entstandenes exemplarisches Ergebnis ist die Entwicklung und Parametrisierung eines kinetischen Modells für die durch Rhodium katalysierte Hydroformylierung langkettiger Olefine 6.

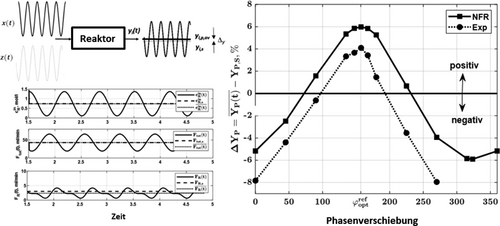

Intensive theoretische und experimentelle Untersuchungen widmen sich gegenwärtig der Bewertung des Potenzials gezielt aufgeprägter periodischer Veränderungen von Betriebsparametern zur Produktivitätssteigerung chemischer Reaktoren. Ein aktuelles Ergebnis ist die Bestätigung der Leistungsstärke der Nonlinear Frequency Response(NFR)-Methode zur Vorhersage von Mittelwerten bei gleichzeitigem Modulieren zweier Eingangsgrößen. Als für eine gezielte Ausnutzung entscheidend hat sich dabei das Auffinden der optimalen Phasenverschiebung herausgestellt. Abb. 3 illustriert die diesbezügliche Vorhersagekraft der NFR-Methode 7.

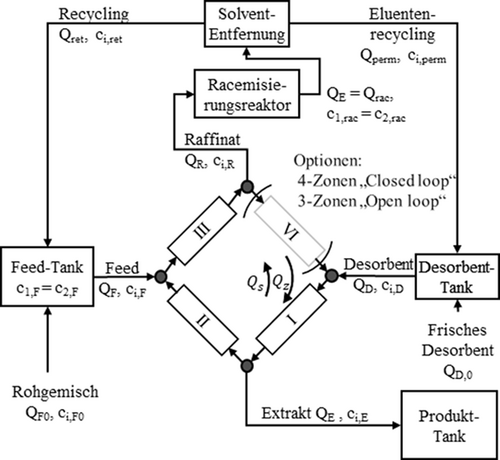

Ein weiterer Schwerpunkt des Lehrstuhls ist die Untersuchung von Trennprozessen unter Einsatz von Adsorption und Chromatographie. Wichtige Zielkomponenten sind dabei reine Enantiomere, die insbesondere in der pharmazeutischen Industrie von besonderer Bedeutung sind 8. Im Fokus der Arbeiten zum Einsatz der Chromatographie steht gegenwärtig die quantitative Auslegung und Optimierung von Trennprozessen unter Verwendung periodisch betriebener Mehrsäulenkonfigurationen.

Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist im Anschluss an die Enantiomerentrennung eine Verwertung des unerwünschten Gegenenantiomers von besonderer Bedeutung. Als eine sehr attraktive Methode wird gegenwärtig der Einsatz geeigneter Enzyme (Racemasen) zur Ausbeutesteigerung durch Racemisierung untersucht, verbunden mit anschließenden Rückführungskonzepten. Abb. 4 zeigt eine leistungsstarke, auf dem Prinzip der Simulated Moving Bed(SMB)-Chromatographie basierende integrierte Prozessvariante 9.

Mehrere der Forschungsprojekte des Lehrstuhls sind eng vernetzt mit der Abteilung „Physikalisch-chemische Grundlagen der Prozesstechnik“ am Magdeburger MPI. Insbesondere wird in enger Kooperation mit Frau Prof. Heike Lorenz die Kristallisation als effizientes Alternativverfahren zur Trennung von Enantiomeren untersucht. Verschiedene Arbeiten zielen auch hier auf die gezielte Kopplung mehrerer Grundoperationen. Aktuelle Projekte beschäftigen sich mit der effizienten Gewinnung von Naturstoffen durch Kopplung von Extraktion, chemischer Umwandlung und Aufreinigung 10.

4 Systemverfahrenstechnik

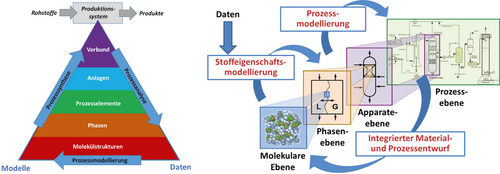

Der Lehrstuhl für Systemverfahrenstechnik wird seit 1999 von Prof. Kai Sundmacher geleitet. Er kooperiert eng mit dem Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg. Das zentrale Ziel der Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls SVT besteht darin, modellgestützte Methoden für die Prozessanalyse und die Prozesssynthese zu entwickeln, um chemische Produktionsprozesse zu intensivieren, neuartige Produktionstechnologien zur effizienten Synthese von Zielprodukten zu identifizieren, den Übergang von fossilen zu nachwachsenden Rohstoffen voranzutreiben, den energetischen Wirkungsgrad von Prozesssystemen signifikant zu erhöhen und die Umweltverträglichkeit der chemischen Produktion nachhaltig zu verbessern. Dafür wurde das Konzept der Elementaren Prozessfunktionen (EPF) entwickelt – ein modellgestützter Entwurfsansatz, durch den Entscheidungsvariablen auf den fünf wesentlichen Ebenen der Prozesshierarchie (Abb. 5, links) berücksichtigt werden 11. Die EPF-Methodik wurde bei Prozessbeispielen aus unterschiedlichen Bereichen der Verfahrenstechnik, z. B. der Flüssigphasenkatalyse, der Kristallisation, der chemischen Energiewandlung und der Algenbiotechnologie, erfolgreich eingesetzt. Aktuelle methodische EPF-Weiterentwicklungen betreffen die Berücksichtigung von Unsicherheiten der Modellparameter, die Verwendung von datengetriebenen Modellierungsansätzen, die multikriterielle Optimierung sowie die Reformulierung der Entwurfsaufgabe als Flussoptimierungsproblem (FluxMax-Ansatz) 12.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der computergestützte Entwurf der in verfahrenstechnischen Prozessen eingesetzten Hilfsstoffe und Funktionsmaterialien (Reaktionslösungsmittel, Extraktionsmittel, Adsorptionsmittel, Wärmespeichermaterialien usw.), deren mikroskopische Strukturvariablen als Freiheitsgrade direkt in die Prozessoptimierung einbezogen werden (Abb. 5, rechts). Handelt es sich bei den Hilfsstoffen um Fluide, die aus vergleichsweise einfachen Molekülstrukturen zusammengesetzt sind, so können auf Gruppenbeiträgen basierende Modelle zur Vorhersage der Stoffeigenschaften verwendet werden. Auf dieser Basis wurden signifikante Effizienzsteigerungen von Trennprozessen, z. B. bei der Tiefentschwefelung von Kraftstoffen mithilfe von ionischen Flüssigkeiten 13, erzielt. Um Kriterien der Umweltverträglichheit (EHS: Environmental, Health, Safety) bei der Auswahl von Lösungsmitteln angemessen zu berücksichtigen, wurden automatisierte Screening-Methoden für große Stoffdatenbanken entwickelt. Damit konnte für das Beispiel der Hydroformylierung langkettiger Olefine die Substanz Diethylsulfoxid (DESO) als Ersatzstoff für das bisher verwendete entwicklungstoxische Lösungsmittel N,N-Dimethylformamid (DMF) identifiziert werden 14. DESO erwies sich nicht nur als umweltfreundliches Lösungsmittel für den eingesetzten homogenen Rhodium-Katalysator, sondern auch als sehr geeigneter Hilfsstoff für die Katalysatorrückgewinnung aus dem Reaktionsgemisch.

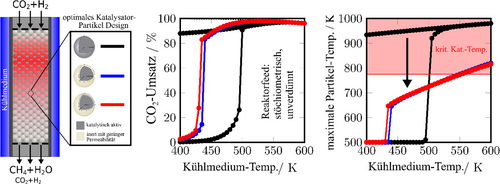

Der dritte Schwerpunkt umfasst die Mehrskalenmodellierung, -simulation und -optimierung von (elektro-)chemischen Reaktoren und Power-to-X-Prozessen zur Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien. Als Zielprodukte (X) werden am Lehrstuhl SVT aktuell Wasserstoff, Kohlenmonoxid, Methan und Methanol betrachtet. Am Beispiel der stark exothermen CO2-Methanisierung in Festbettreaktoren wurde gezeigt, dass bei Lastwechseln ein Überschießen des Temperaturprofils im Hotspot-Bereich des Festbetts mittels Optimalsteuerung der Kühlmitteltemperatur vermieden werden kann. Weiterhin wurden instabile stationäre Betriebszustände identifiziert, die aus Sicht der Betriebssicherheit sehr attraktiv sind und mittels Regelungsverfahren stabilisiert werden können. Die Exothermie von Festbettreaktoren lässt sich aber nicht nur durch die Beeinflussung der Kühlung, sondern auch durch den Einsatz von maßgeschneiderten Katalysatorpartikeln kontrollieren. Wenn man den aktiven Katalysatorkern mit einer dünnen porösen Inertschicht umhüllt, wird die Sensitivität der effektiven Reaktionsgeschwindigkeit bezüglich der Temperatur soweit gesenkt, dass der Reaktor nicht mehr thermisch durchgehen kann. Die effektive Aktivität dieses Kern-Schale-Katalysators ist dennoch so hoch, dass CO2-Vollumsatz in einem einzigen Festbettreaktor erreicht werden kann (Abb. 6).

5 Thermische Verfahrenstechnik

Der Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik wird seit Oktober 1994 von Prof. Evangelos Tsotsas geleitet. Er befasst sich mit Transportvorgängen in Partikelsystemen (Festbetten, Wirbelschichten usw.) sowie in mikro- bzw. nanostrukturierten porösen Stoffen. Partikeltechnik (Trocknung, Granulation, Agglomeration, Coating usw.) steht im Fokus; dazu katalytische, elektrochemische bzw. biologische Reaktionsprozesse. Die TVT ist sowohl in Modellierung und Simulation wie auch experimentell aktiv. Es werden die Mikroskala auflösende diskrete Modelle wie Porennetzwerke und stochastische Monte-Carlo-Methoden entwickelt und Techniken wie CFD-DEM angewendet. Ergebnisse werden u. a. genutzt, um neue Kontinuum-Modelle bzw. deren Parametersätze für die Makroskala darzustellen. Die TVT betreibt ein großes Technikum zur Partikelbildung in Sprühwirbelschichten und ist auch sonst, insb. für die Charakterisierung, gut ausgestattet. Bildgebung (u. a. CT, REM) und deren Auswertung werden intensiv beforscht. Der Lehrstuhl ist in der Trocknungstechnik führend und bietet jährlich den GVT-Hochschulkurs „Drying“ für Teilnehmer aus der Industrie an.

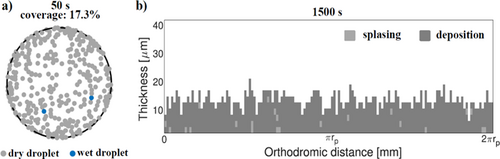

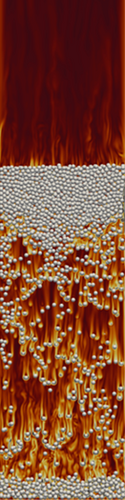

Das Standard-Modell zur Auslegung von Festbettreaktoren mit Wandeffekten wurde – in Kooperation mit der Gruppe von Vortmeyer aus München und auf entsprechenden Vorarbeiten aufbauend – am Lehrstuhl entwickelt 16. Auf dem Gebiet der Wirbelschichttechnik wurden nicht nur die Standard-Methoden zur Auslegung von Wirbelschichttrocknern entwickelt, die heute in den bekanntesten Simulationsumgebungen implementiert sind und weltweit genutzt werden, sondern u. a. auch diverse Monte-Carlo-Modelle für Sprühwirbelschichten, welche mitunter sogar die Agglomeration weicher Stoffe ohne Binder beschreiben können 17. Bei Granulation und Coating ermöglicht z. B. die Kombination von CFD-DEM mit solchen Modellen einerseits die komplette Berechnung der Gasströmung und der Bewegung jedes einzelnen von 50 000 Partikeln (s. 18) in einem sogenannten Wurster-Apparat (insb. in der Pharmaindustrie zum Beschichten von Partikeln häufig eingesetzter Apparat mit gradierter Gasverteilerplatte, Bottom-Spray in ein zentrales Aufstiegsrohr und seitlicher Rückführung der Feststoffe). Andererseits wird auch die Bewegung von Spraytropfen (zweite diskrete Phase neben den Partikeln) berechnet und der graduelle Aufbau von Coating-Schichten auf den einzelnen Produktpartikeln nachvollzogen. Dies geschieht aus einzelnen Bausteinen, die sich aus den in Sprühtropfen enthaltenen Feststoffen nach Trocknung der Tropfen ergeben. Insgesamt lassen sich auf diese Weise Eigenschaften einzelner Beschichtungen (wie in Abb. 7 gezeigt) aber auch Eigenschaftsverteilungen in der Partikelpopulation ermitteln.

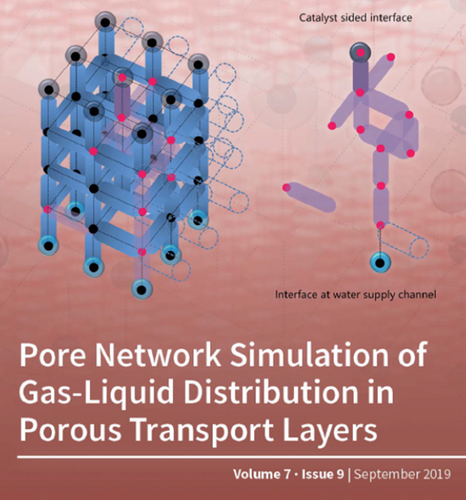

Modelle für den Feuchtetransport in trocknenden porösen Stoffen werden an der TVT neu aufgesetzt bzw. interpretiert mithilfe von Porennetzwerken 19. Porennetzwerkmodelle werden u. a. für die Entwicklung von Elektroden genutzt, z. B. der porösen Transportschicht der Anode einer Wasserelektrolyse (20, Abb. 8). Für den Betrieb bei hohen Stromdichten ist es dabei von großer Bedeutung, wie Wasser in die poröse Schicht eindringt, während Sauerstoff entweicht. Es kann gezeigt werden, dass sich das Wasser zwischen isolierten Flüssigkeitsclustern und zusammenhängenden, die Katalysatorschicht mit dem Wasserversorgungskanal verbindenden Clustern aufteilt. Diese Aufteilung hat wesentlichen Einfluss auf den Elektrolyseprozess, während sie ihrerseits stark von der Struktur der porösen Schicht abhängt, u. a. von der Breite der Porengrößenverteilung. Dies unterstreicht den Zusammenhang zwischen Prozessen und den strukturierten Feststoffen, die solche Prozesse ermöglichen bzw. als Produkte aus den Prozessen hervorgehen. Dieser Zusammenhang soll, unter Berücksichtigung des Wärme- und Stofftransports sowie zunehmend kleiner Bausteine (Aerosoltropfen, Nanopartikel), auch in den kommenden Jahren im Fokus der Magdeburger Thermischen Verfahrenstechnik bleiben.

6 Mechanische Verfahrenstechnik

Nach dem unerwarteten Tod von Prof. Jürgen Thomas im Jahr 2015 und der Berufung von Prof. Berend van Wachem als Lehrstuhlleiter im Oktober 2017 befindet sich der Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik in einer Phase der Neuausrichtung. Die aktuellen Themenschwerpunkte des Lehrstuhls sind: Mehrphasenströmungen, Partikeltechnologie und Numerische Mechanik.

Mehrphasenströmungen spielen in der mechanischen Verfahrenstechnik eine zentrale Rolle. Sie beeinflussen beispielsweise die Leistungsfähigkeit von Kavitationspumpen und Turbinen, den Transport partikelförmiger Materialien und die Herstellung von Papier und Pellets. Die Menge an körnigem Material wie Kohle, Getreide oder Erz, die jedes Jahr transportiert wird, ist enorm und das Material muss sehr oft über längere Zeit in Fluss gehalten werden. Es ist klar, dass die Fähigkeit zur Vorhersage des Strömungsverhaltens von zentraler Bedeutung für die Effizienz und Effektivität der Prozesse ist. Ein Schwerpunkt des Lehrstuhls ist eine bessere Charakterisierung und mathematische Modellierung von Mehrphasenströmungen, damit wir die Transportprozesse genau vorhersagen und besser auslegen können. Um dies zu ermöglichen, werden am Lehrstuhl Strömungsmodelle für verschiedene Arten von Mehrphasenströmungen erstellt und validiert. Die Skala reicht dabei vom Verständnis des Verhaltens eines einzelnen Tröpfchens oder Partikels bis hin zum Verhalten der Strömung in einem vollständigen Reaktor 21. Um alle diese Skalen effizient und genau zu beschreiben, wurden am Lehrstuhl neue Werkzeuge zur direkten numerischen Simulation, Fluid-Partikel-Wechselwirkungsmodelle, Grobstruktursimulationsmodelle und eine Kinetiktheorie für granulare Strömungsmodelle entwickelt. Abb. 9 zeigt exemplarisch eine vollständig aufgelöste Simulation eines kleineren Wirbelschichtreaktors.

Die Partikeltechnologie ist ein zweiter Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls. Werkstoffe aus Partikeln, Pulvern oder Schüttgütern finden in allen Bereichen der Prozessindustrie breite Anwendung. Dies betrifft neben der Pharma-, Lebensmittel-, Chemie- und Energieumwandlungsindustrie auch die Biotechnologie sowie die Kunststoff- und Kosmetikindustrie. Der Lehrstuhl entwickelt und validiert numerische und physikalische Modelle für die Partikeltechnologie. Speziell gestaltete Experimente dienen der Aufklärung des komplexen Verhaltens von Partikeln. Die Arbeiten bauen auf bereits erarbeiteten leistungsstarken neuen Partikelkollisionsmodellen auf, in denen komplexe Eigenschaften der Partikel, wie Oberflächenrauheit und Materialeigenschaften, berücksichtigt werden 22.

Ein weiterer Schwerpunkt der MVT liegt auf der gezielten Herstellung von Nanopartikelsystemen im Labormaßstab durch kontrollierte chemische Prozesse. Dabei werden Verfahren der Polymerisation, der Kristallisation und die Fällung in wässriger Umgebung genutzt, um Partikel mit gewünschten physikalischen Anwendungseigenschaften herzustellen (Partikelformulierung). Dies hat die Optimierung von Nanopartikeln in Hinblick auf deren Mobilität ermöglicht, z. B. die Herstellung von oberflächenmodifizierten fluoreszierenden siRNA-enthaltenden Polybutylcyanoacrylat (PBCA)-Nanopartikeln, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden 23.

Grenzflächenströmungen, bei denen zwei (oder mehr) nicht mischbare Fluide durch eine Grenzfläche getrennt sind, sind sowohl in der Natur als auch in technischen und technologischen Anwendungen allgegenwärtig und reichen von fallendem Regen bis zur Ultraschallreinigung verschmutzter Oberflächen. Aktuelle Forschungsarbeiten der MVT umfassen, neben der Entwicklung von Theorien und Berechnungsmethoden zur Simulation von Grenzflächenströmungen 24, Untersuchungen zu tensid- und partikelbeladenen Grenzflächenströmung sowie zur akustischen Kavitation von Blasen.

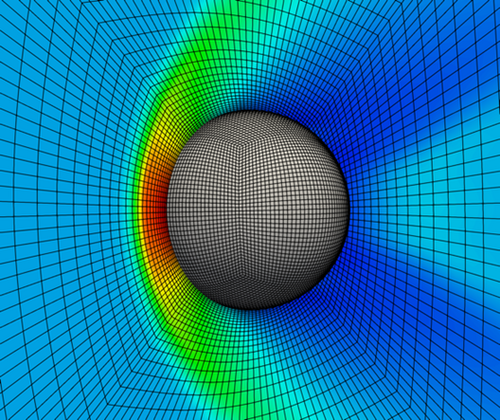

Seit Jahren wird am Lehrstuhl die fortschrittliche numerische Software MultiFlow (http://www.multiflow.org) entwickelt, um das Verhalten von Einphasen- und Mehrphasenströmungen, einschließlich Gas-Feststoff-, Gas-Flüssigkeits- und Partikelströmungen, auf verschiedenen Skalen vorherzusagen. Zur Anwendung kommt dabei ein vollständig gekoppelter Druck-Geschwindigkeits-Algorithmus, der es erlaubt, eine beliebige Anzahl von Fluidphasen sowie inkompressible und kompressible Strömungen zu simulieren 25. Bei Mehrphasigkeit ermöglicht dies eine effiziente, stabile und genaue Vorhersage von Strömungen durch Einsatz von „Eulerian-Lagrangian“, „Eulerian-Eulerian“, „Volume-of-Fluid (VoF)“ und „Immersed Boundary (IBM)“ Methoden. Als Beispiel zeigt Abb. 10 Ergebnisse der Simulation einer stehenden Stoßwelle vor einem Partikel bei Machzahl 2 in einer kompressiblen Strömung.

Auf Grundlage dieser Forschung wird der Lehrstuhl die Entwicklung des Mehrskalenansatzes vorantreiben und die am Lehrstuhl vorhandenen Versuchsstände und Simulationswerkzeuge zur Erforschung komplexer zukünftiger technologischer Herausforderungen mit Mehrphasenströmungen anwenden.

7 Ausblick

Zur Lösung der mit Viruspandemien, dem Rohstoffwandel, der Energiewende und der Klimakrise verbundenen globalen Probleme ist eine aktive moderne Verfahrenstechnik essenziell. Aufbauend auf den erfolgreichen Arbeiten der letzten Jahre werden die fünf Lehrstühle des Instituts für Verfahrenstechnik sowie die gesamte Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik der Otto-von-Guericke-Universität auch in den kommenden Jahren ihren Beitrag sowohl zur Erforschung grundlegender Phänomene als auch zur Entwicklung neuer Technologien und Prozesse leisten.

Acknowledgements

Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.