Genauigkeit der Bestimmung von Blasengrößen aus Messdaten eines Leitfähigkeits-Gittersensors†

Accuracy of Conductivity Wire-Mesh Sensor in Dependence of Bubble Size

Herrn Prof. Dr. techn. Hans-Jörg Bart zum 65. Geburtstag gewidmet

Abstract

deIn experimentellen Versuchen wurde die Genauigkeit eines Leitfähigkeits-Gittersensors mit einer zeitlichen und räumlichen Auflösung von 5 kHz und 4,8 mm in Bezug auf die Bestimmung von Blasengrößen untersucht. Als Referenzwert werden einzelne Luftblasen definierten Gasvolumens im Größenbereich von 2 – 12 mm in eine ruhende Flüssigkeit aufgegeben. Die Ergebnisse zeigen eine erhöhte Messunsicherheit für Blasen, deren Durchmesser kleiner als die Auflösung des Gitternetzes ist. Die ermittelte Blasengröße hängt in diesem Fall stark von der örtlichen Position der aufsteigenden Gasblasen im Gitternetz ab.

Abstract

enAn experimental study to assess the accuracy of a wire-mesh sensor with a temporal and spatial resolution of 5 kHz and 4.8 mm in dependence of bubble size has been carried out. As a reference, single air bubbles with a defined bubble size of 2 – 12 mm are injected in a stagnant liquid phase. The results show a higher uncertainty for bubble diameters below the grid resolution of the sensor. In this case, the bubble size depends strongly on the local bubble position within the mesh grid during its passage.

1 Einleitung

Zur Durchführung von Gas/Flüssig-Reaktionen in der chemischen Industrie werden aufgrund ihrer guten Wärme- und Stofftransporteigenschaften häufig Blasensäulenreaktoren eingesetzt 1. Trotz der meist einfachen Bauweise, eine flüssigkeitsgefüllte zylindrische Säule mit Gaseinspeisung am Kolonnenboden, führt das Fehlen einer internen Strömungsführung im Reaktorraum zu einer komplexen, nur indirekt einstellbaren Fluiddynamik. Die komplexen Strömungsphänomene laufen auf unterschiedlichen Größen- und Zeitskalen ab, wodurch eine akkurate Vorhersage der Fluiddynamik und das Scale-up von Blasensäulenreaktoren erschwert werden 2. Unter einer Vielzahl von Parametern beeinflusst insb. die Blasengröße die Leistung von Blasensäulenreaktoren, da sie die für den Stofftransport zur Verfügung stehende Phasengrenzfläche festlegt. Eine genaue Kenntnis der lokal vorliegenden Blasengrößenverteilung bildet somit die Voraussetzung für ein effizienteres Design von Blasensäulenreaktoren 1, 2.

Der Gittersensor 3 nutzt ein bildgebendes Messverfahren zur direkten Erfassung der relativen Phasenanteile in Gas/Flüssig-Strömungen mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung. Das Messprinzip basiert auf der Detektion der lokalen elektrischen Leitfähigkeit 3 bzw. Permittivität 4 der Fluide im Apparatequerschnitt. Ausgehend von der gemessenen Phasenverteilung können im Weiteren sekundäre Messgrößen wie die Blasengrößenverteilung oder -geschwindigkeit abgeleitet werden. In der Vergangenheit wurden Gittersensoren bereits häufig zur Untersuchung von Strömungsphänomenen in Blasensäulen eingesetzt, bspw. zur Messung von lokalen und integralen Gasgehalten im Querschnitt sowie radialen Gasgehaltsprofilen 5-7, zur Aufklärung der Flüssigkeitsrückvermischung 7 oder zur Messung der Stoffumwandlung bei der chemischen Absorption von CO2 8.

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen zur Unsicherheit eines Leitfähigkeits-Gittersensors hinsichtlich der Bestimmung von Blasengrößen vorgestellt. In vorangehenden Studien zur Messunsicherheit des Gittersensors wurden bisher überwiegend Blasengrößen untersucht, deren Durchmesser oberhalb oder nahe der räumlichen Auflösung der jeweils verwendeten Sensorgeometrie liegen 9-12. Die räumliche Auflösung der Gittersensoren, d. h. der horizontale Abstand der Elektroden im Gitternetz, liegt typischerweise im Bereich einiger Millimeter. Gerade in fein dispergierten Blasenströmungen, bspw. im homogenen Strömungsregime, liegen jedoch häufig kleinere Blasengrößen vor. Es ist davon auszugehen, dass Gasblasen deren Durchmesser unterhalb der Maschenweite des Sensors liegen, stark unterschiedliche Einflüsse auf das Messsignal in Abhängigkeit ihres Aufenthaltsorts im Gitternetz haben. Deshalb werden in der vorliegenden Arbeit die Messsignale eines Gittersensors für kleine Blasen anhand der Vermessung von Einzelblasen definierten Gasvolumens untersucht und unter Berücksichtigung der lokalen Position der Blase im Gitternetz bewertet.

2 Materialien und Methoden

2.1 Gittersensor: Messprinzip und Datenauswertung

Gekennzeichnet wird der Gittersensor durch zwei Ebenen von Elektrodendrähten, die senkrecht zur Strömungsrichtung in kurzem Abstand hintereinander und orthogonal zueinander angeordnet sind. Die Kreuzungspunkte der Gitterebenen bilden eine matrixförmige Anordnung von Messpunkten, an denen die lokale elektrische Leitfähigkeit des Strömungsmediums detektiert wird. Die primäre Messgröße ist der Leitwert G, der direkt proportional zum gemessenen Stromfluss im jeweiligen Kreuzungspunkt ist. Die Senderelektroden werden von einer Elektronik sequenziell durch Anlegen einer Spannung U angeregt und parallel wird der durch das Fluid übertragene Strom I an den Empfängerelektroden erfasst. Die resultierenden Leitwerte G = U/I werden digitalisiert und als Spannungssignale Umes gespeichert.

(1)

(1)Hierbei sind UL(i,j) und UG(i,j) das zeitlich gemittelte Sensorsignal einer Kalibriermessung mit reiner flüssiger bzw. reiner gasförmiger Phase und Umes(i,j,k) das Sensorsignal der Messung in der Gas/Flüssig-Strömung. UG(i,j) ist typischerweise nahe null, da die Gasphase nicht leitfähig ist, und kann daher vernachlässigt werden. Die Umrechnung des erfassten Spannungssignals nach Gl. 1 erfolgt unter der Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen dem Leitwert und dem lokalen Gasgehalt im Messvolumen, das sich um den jeweiligen Kreuzungspunkt aufspannt. Diese Annäherung gilt als angemessen für den Fall, dass die Grenzfläche zwischen leitendem und nichtleitendem Medium, d. h. die Blasengröße, wesentlich größer als die Auflösung des eingesetzten Sensors ist und die detektierten lokalen Gasgehalte somit größtenteils eins oder null betragen. In feindispersen Blasenströmungen liegt die Blasengröße jedoch häufig unterhalb der Sensorauflösung, so dass in diesem Fall die Anwendbarkeit einer linearen Beziehung zwischen Gasgehalt und gemessenem Stromfluss in Frage zu stellen ist. Auf Grundlage von Ergebnissen einer Simulationsstudie zu den Messsignalen eines Leitfähigkeits-Gittersensors für eine idealisierte, feindisperse Blasenströmung empfiehlt Prasser et al. 13 die Anwendung des Maxwell-Ansatzes zur Umrechnung der primär gemessenen Leitwerte in lokale Gasgehalte. Tompkins et al. 14 gibt darüber hinaus den Ansatz nach Bruggeman zur möglichen Umwandlung der Leitwerte in Phasenanteile an. Eine Validierung der beiden Ansätze anhand experimenteller Daten liegt nach Wissen der Autoren bisher jedoch nicht vor.

Zur Auswertung des Blasenvolumens aus den Messdaten des Gittersensors erfolgt zunächst eine Identifikation der einzelnen Blase. Mit einem Algorithmus wird innerhalb der dreidimensionalen Datenmatrix εi,j,k das lokale Gasgehaltsmaximum εmax gesucht. Ausgehend von den Koordinaten des Maximums (imax,jmax,kmax) werden anschließend die umliegenden Datenpunkte auf ihre Gasgehaltswerte überprüft. Die einzelne Blase ist dabei definiert als eine Region zusammenhängender gasenthaltender Elemente (εi,j,k > 0), die von Elementen reiner flüssiger Phase umgeben sind (εi,j,k = 0). Aufgrund des Signalrauschens des Gittersensors ist es jedoch nötig einen Schwellwert εi,j,k ≥ εlim festzulegen, durch den eine Zuordnung von Elementen mit Gasgehaltswerten, die von Signalschwankungen verursacht werden, vermieden wird. Für die durchgeführten Versuchsreihen lag das Signalrauschen bei ca. 1 % bezogen auf den Messwert, so dass ein Schwellwert von εlim = 3 % festgelegt wurde.

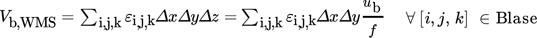

(2)

(2)wobei Δx und Δy den horizontalen Abstand zwischen den Elektrodendrähten einer Ebene angeben und der Abstand Δz eine Funktion der eingestellten Framerate f sowie der Blasenaufstiegsgeschwindigkeit ub ist. Da die individuelle Aufstiegsgeschwindigkeit der Gasblase nicht direkt mit dem Gittersensor gemessen werden kann, wird sie in der vorliegenden Untersuchung über eine Korrelation abgeschätzt. Hierfür wird die empirische Korrelation von Fan et al. 15 verwendet, mit den Parametern für das Stoffsystem Leitungswasser/Luft. Die Stoffdaten sind 16 entnommen.

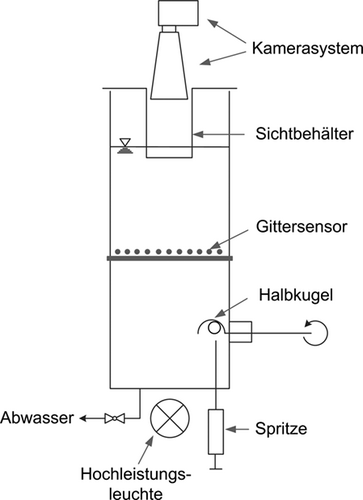

(3)

(3)bestimmt.

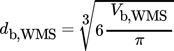

2.2 Experimenteller Aufbau

Die Experimente wurden in einer vertikalen Glassäule mit einem Durchmesser von di = 150 mm unter Umgebungsbedingungen durchgeführt. Abb. 1 zeigt den schematischen Aufbau der Versuchsanlage. Als Stoffsystem wird Leitungswasser/Luft verwendet. Zur Einstellung eines reproduzierbaren Leitfähigkeitswerts der Flüssigkeit im Bereich von 32 – 36 μS cm−1 wird das Wasser zunächst entionisiert und im Anschluss wird eine definierte Menge Salzlösung zudosiert. Die Flüssigkeit ruht während der Versuchsreihen.

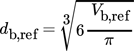

(4)

(4)Der in den Versuchen verwendete Gittersensor (Fa. HZDR Innovation GmbH, Dresden) ist 100 mm oberhalb der Blasenaufgabestelle montiert und besteht aus 2 × 32 Elektrodendrähten, mit einem horizontalen Drahtabstand von 4,8 mm und einem vertikalen Abstand der Drahtebenen von 3 mm. Der Durchmesser der Elektrodendrähte beträgt 0,3 mm. Bei allen Experimenten wurde mit einer maximalen Framerate von f = 5000 Hz gemessen.

Neben der Gittersensormessung wird der Blasenaufstieg zusätzlich durch ein Kamerasystem verfolgt. Dabei befindet sich die Kamera (Genie Nano M800, Fa. Telydene Dalsa, Waterloo, Kanada) zusammen mit einem telezentrischen Objektiv (S5LPJ2224, Fa. Sill Optics, Wendelstein) oberhalb der Glassäule. Das telezentrische Kamerasystem wird eingesetzt, um einen konstanten Abbildungsmaßstab des Messobjekts über den gesamten Tiefenschärfebereich des Objektivs zu erhalten. Zur Vermeidung von Reflexionen durch Spiegelungen an der Wasseroberfläche ist ein Sichtbehälter mit planer Bodenfläche von oben in die Säule eingehängt. Für eine Bildaufnahme im Durchlichtverfahren ist eine Beleuchtungseinheit unterhalb des transparenten Säulenbodens (LTCLHP036-R, Fa. Opto Engineering, Grünwald) zentrisch ausgerichtet zum Kamerasystem installiert. Das Kamerasystem wird auf die Drahtebenen des Gittersensors fokussiert, d. h. die Gasblasen befinden sich genau dann im Tiefenschärfebereich, wenn sie sich innerhalb der Gitterebenen befinden.

Abb. 2 zeigt typische Fotoaufnahmen des Kamerasystems. Anhand der Bilder kann die örtliche Position der Gasblasen bei ihrem Durchtritt durch die Gitterebenen des Gittersensors lokalisiert und der Zusammenhang zwischen Sensorsignal und Blasenposition analysiert werden. Dazu wird bei der Bildauswertung zwischen den drei Positionen Kreuzungspunkt, Draht und Masche unterschieden. Bei der Berührung eines Elektrodendrahts wird dabei nicht unterschieden, ob die Blase eine Sender- oder Empfängerelektrode berührt.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Analyse der Ausgangssignale des Gittersensors für die Messung kleiner Gasblasen

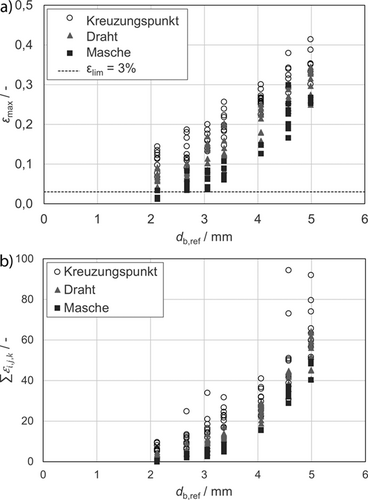

Abb. 3 zeigt die experimentell gemessenen maximalen (Abb. 3a) und integralen Gasgehalte (Abb. 3b) für die verschiedenen Referenzpositionen in Abhängigkeit der Blasengröße. Der nach Gl. 4 berechnete Referenzdurchmesser liegt dabei unterhalb oder nahe der räumlichen Auflösung Δx = 4,8 mm des Gittersensors.

Das sensitive Messvolumen eines Kreuzungspunktes spannt sich zwischen der Sender- und Empfängerelektrode quaderförmig um den Schnittpunkt auf. Die maximale Stromänderung innerhalb eines Messvolumens und damit der maximale Gasgehalt ist bei Blasen gleichen Durchmessers davon abhängig, an welcher Stelle sich die Blase durch das sensitive Volumen bewegt. Bei identischer Blasengröße wird der größte maximale Gasgehalt für Blasen gemessen, die bei ihrem Aufstieg mittig den Kreuzungspunkt zwischen Sender- und Empfängerelektrode passieren. Bewegt sich eine Blase bei ihrem Aufstieg hingegen durch eine Gittermasche, wird eine wesentlich geringere Änderung des Stromflusses am nächstliegenden Kreuzungspunkt hervorgerufen und somit ein geringerer maximaler Gasgehalt detektiert. Die Abweichung liegt dabei für alle betrachteten Blasenklassen im Bereich von Δεmax = 0,15 – 0,2. Damit eine Blase sicher vom Gittersensor erfasst wird, muss der maximale Gasgehalt oberhalb des festgelegten Grenzwertes εlim liegen. Wie Abb. 3(a) zeigt, liegen bei einer Blasengröße von 2,1 mm einige εmax-Werte unterhalb des festgelegten Grenzwertes von 3 %, d. h. die Blasen werden innerhalb des Auswertealgorithmus nicht erkannt. Für die vorliegende Sensorgeometrie liegt die kleinste, reproduzierbar bestimmbare Blasengröße somit bei db,ref = 2,7 mm. Dies entspricht in etwa der Hälfte der räumlichen Auflösung des Gittersensors.

Neben den gemessenen maximalen Gasgehaltswerten ergibt sich ebenfalls für die integrierten Gasgehalte eine Abhängigkeit von der Aufstiegsposition der Gasblasen im Gitternetz. Wie aus Abb. 3b hervorgeht, streuen die gemessenen Werte stark, je nachdem ob die Blase in Kontakt mit den Elektrodendrähten kommt oder ungehindert durch eine Gittermasche aufsteigt. Die prozentuale Abweichung der Messwerte bezogen auf den Mittelwert des integrierten Gasgehalts für den jeweiligen Blasendurchmesser liegt für alle betrachteten Blasengrößen im Bereich bis zu ±100 %. Ursache für die starke Streuung der integrierten Gasgehalte ist eine Überlagerung unterschiedlicher Effekte. Zunächst ist die Annahme eines linearen Zusammenhangs zwischen dem primär gemessenen Leitwert und dem im Messvolumen befindlichen lokalen Gasgehalt zu nennen (vgl. Gl. 1). Diese Annahme stellt nur eine idealisierende Näherung dar, bei der von einer homogenen Verteilung der elektrischen Feldstärke im gesamten Messvolumen des Kreuzungspunktes ausgegangen wird. In einem Kreuzungspunkt nimmt die elektrische Feldstärke jedoch proportional mit der Entfernung zum Draht ab, wodurch ebenfalls der Einfluss einer Störung (Gasblase) in Abhängigkeit der Entfernung zum Kreuzungspunkt abnimmt. Mit zunehmender Entfernung der Blase vom Kreuzungspunkt wird somit das gemessene Signal schwächer, wodurch ebenfalls ein geringerer integrierter Gasgehalt resultiert.

Darüber hinaus kann eine unterschiedliche Aufenthaltszeit der Blasen im Gitternetz zu variierenden integrierten Gasgehalten führen. Berührt eine Blase bei ihrem Aufstieg das Gitternetz, bleibt sie kurzzeitig an den Drähten hängen. Ein längerer Detektionszeitraum führt dabei entsprechend zu einem höheren integrierten Gasgehalt. Nuryadin et al. 11 berichten, dass im Fall einer stagnierenden Flüssigphase Gasblasen ähnlichen Durchmessers unterschiedlich lange Detektionszeiträume am Gittersensor besitzen und es zu einer signifikanten Abbremsung der Blasen am Gitternetz von bis zu 50 % im Vergleich zur primären Aufstiegsgeschwindigkeit kommt. Begründet wird dies durch die im Bereich geringer Flüssigkeitsgeschwindigkeiten dominierende Oberflächenspannungskraft im Verhältnis zur Trägheitskraft der Blasen. Mit steigender Flüssigkeitsgeschwindigkeit (> 0,3 m s−1) ändert sich das Verhalten und es ergeben sich nahezu identische Detektionszeiträume für Blasen ähnlichen Durchmessers. Die Abbremsung der Blasen nimmt ab und schlägt ab einer Flüssigkeitsgeschwindigkeit oberhalb von 0,6 m s−1 in eine leichte Beschleunigung um, da nun die Trägheitskraft der Blase groß genug ist, die Effekte der Oberflächenspannung zu überwinden 9, 11.

3.2 Vergleich der ermittelten Blasendurchmesser aus dem Referenzvolumen und der Gittersensormessung

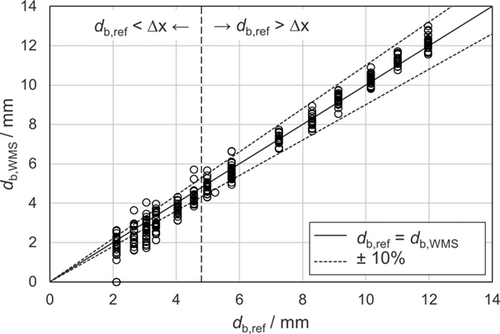

Zur Einschätzung der Messunsicherheit des Gittersensors in Bezug auf die Blasengröße zeigt Abb. 4 einen Vergleich der mittels Gittersensor bestimmten Blasengröße db,WMS zur Referenzgröße db,ref. Im Bereich kleiner Blasen (db,ref < Δx) liegt eine starke Streuung der Werte bis zu ±35 % vor. Die erhöhte Messunsicherheit ist auf die stark variierenden integrierten Gasgehalte zurückzuführen. Blasen, die bei ihrem Aufstieg ungehindert die Gitterelektroden passieren und einen kleineren integrierten Gasgehaltswert erzeugen, werden in ihrer Größe deutlich unterschätzt. Hingegen werden Blasen, die bei ihrer Detektion im Sensor mittig einen Kreuzungspunkt der Elektrodendrähte treffen häufig überschätzt. Mit zunehmender Blasengröße (db,ref > Δx) steigt die Messgenauigkeit des Gittersensors. Für Blasen mit einem Durchmesser größer als 6 mm liegt die Unsicherheit im Bereich von ±10 %. Für den sinnvollen Einsatz des Gittersensors sollten die zu vermessenden Blasengrößen somit im Bereich oberhalb des 1,3-Fachen des horizontalen Elektrodenabstands liegen, da sonst mit einer erhöhten Ungenauigkeit zu rechnen ist. Neben der Anwendung des linearen Ansatzes (vgl. Gl. 1) zur Umrechnung der primären Messsignale in lokale Phasenanteile kann durch die Verwendung des Maxwell- oder Bruggeman-Ansatzes gegebenenfalls eine höhere Messgenauigkeit insb. für feindisperse Blasenströmungen erreicht werden 13. In weiterführenden Arbeiten wird deshalb der Einfluss einer veränderten Rohdatenauswertung auf die Messgenauigkeit untersucht.

Die vorliegende Arbeit zeigt im Vergleich zu einer vorangehenden Studie 11 eine etwas geringere Messunsicherheit des Gittersensors im Fall ruhender Flüssigkeit. Nuryadin et al. gibt für niedrige Flüssigkeitsgeschwindigkeiten (0 – 0,08 m s−1) eine Unsicherheit von ±25 % für Blasen im Bereich des 1- bis 1,3-Fachen des horizontalen Drahtabstands und eine maximale Abweichung von 17 % für Blasen größer als das 2-Fache des horizontalen Drahtabstands an. Die zur Berechnung des Blasenvolumens nach Gl. 2 benötigte individuelle Aufstiegsgeschwindigkeit der Gasblasen wird in der Studie experimentell durch Aufnahmen einer Hochgeschwindigkeitskamera bestimmt. In der vorliegenden Arbeit wurde die benötigte Aufstiegsgeschwindigkeit der Gasblasen über eine Korrelation abgeschätzt. Die sich hieraus ergebende Unsicherheit ist jedoch nicht quantifizierbar, so dass in weiteren Arbeiten ebenfalls eine experimentelle Bestimmung der individuellen Blasenaufstiegsgeschwindigkeit erfolgen sollte. Darüber hinaus besitzt der von Nuryadin et al. verwendete Gittersensor einen geringeren Drahtdurchmesser sowie eine engere Maschenweite der Elektrodendrähte, wodurch sich ebenfalls Abweichungen ergeben können. Ein exakter Vergleich zwischen den ermittelten Messunsicherheiten ist streng genommen nur bei geometrischer Ähnlichkeit der verwendeten Gittersensoren (horizontaler Drahtabstand, axialer Abstand zwischen den Elektrodenebenen, Drahtdurchmesser) möglich.

4 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden die Ergebnisse einer experimentellen Studie zur Bewertung der Genauigkeit eines Leitfähigkeits-Gittersensors für die Bestimmung von Blasengrößen im Stoffsystem Wasser/Luft vorgestellt. Als Referenzwert wurden einzelne Luftblasen mit einem definierten Gasvolumen im Größenbereich von 2 – 12 mm erzeugt. Durch optische Aufnahmen mit einem Kamerasystem konnte der Einfluss der örtlichen Position der Gasblasen bei ihrem Aufstieg durch das Gitternetz analysiert werden. Für kleine Gasblasen, d. h. Blasen mit einem Durchmesser unterhalb der örtlichen Auflösung des verwendeten Gittersensors (Δx = 4,8 mm), wurde eine Messunsicherheit im Bereich von ±35 % ermittelt. Blasen, die ungehindert durch eine Gittermasche des Sensors aufsteigen, werden dabei in ihrer Größe vom Gittersensor deutlich unterschätzt. Die kleinste, reproduzierbar erfassbare Blasengröße konnte aus den Versuchen bei db = 2,7 mm festgelegt werden. Dies entspricht für die verwendete Sensorgeometrie in etwa dem 0,5-Fachen des horizontalen Drahtabstands Δx. Im Bereich größerer Gasblasen ergibt sich eine niedrigere Streuung der Messwerte des Sensors. Die Messunsicherheit liegt innerhalb von ±10 % für Blasen mit einem Durchmesser oberhalb von 6 mm. In der vorliegenden Studie wurde die zur Berechnung der Blasengröße benötigte Aufstiegsgeschwindigkeit bisher über eine empirische Korrelation abgeschätzt. Für eine präzisere Einschätzung der Messgenauigkeit sollte in weitergehenden Untersuchungen die individuelle Aufstiegsgeschwindigkeit der einzelnen Blasen experimentell ermittelt werden, bspw. über Aufnahmen einer Hochgeschwindigkeitskamera. Darüber hinaus soll eine Neuauswertung der primären Messsignale nach dem Maxwell- bzw. Bruggeman-Ansatz erfolgen, um den Einfluss der veränderten Rohdatenauswertung auf die Messgenauigkeit zu bewerten.

Formelzeichen

-

- db [mm]

-

Blasendurchmesser

-

- di [mm]

-

Säulendurchmesser

-

- f [s−1]

-

Framerate

-

- G [V A−1]

-

Leitwert

-

- I [A]

-

Strom

-

- U [V]

-

Spannung

-

- ub [mm s−1]

-

Aufstiegsgeschwindigkeit Blase

-

- UG [–]

-

Matrix mit den Kalibrierdaten für die Gasphase

-

- UL [–]

-

Matrix mit den Kalibrierdaten für die Flüssigphase

-

- Umes [–]

-

Matrix mit den Messdaten

-

- Vb [µL]

-

Blasenvolumen

-

- Δx [mm]

-

horizontaler Drahtabstand in x-Richtung

-

- Δy [mm]

-

horizontaler Drahtabstand in y-Richtung

-

- Δz [mm]

-

vertikale Ausdehnung

-

- ε [–]

-

relativer Gasgehalt

Indizes

-

- b

-

Blase

-

- G

-

Gas

-

- i,j

-

Koordinaten des Kreuzungspunkts des Gittersensors

-

- k

-

Frame-Zahl

-

- L

-

Flüssigkeit

-

- lim

-

Grenzwert

-

- max

-

Maximum

-

- ref

-

Referenz

-

- WMS

-

Gittersensor