Synthese und Hydrierung schwerer Homologe eines Rhodium-Carbins: [(Me3P)2(Ph3P)Rh≡E-Ar*] (E=Sn, Pb)

Abstract

Die Tetrylidine [(Me3P)2(Ph3P)Rh≡SnAr*] (10) und [(Me3P)2(Ph3P)Rh≡PbAr*] (11) wurden erstmalig über eine Dehydrierung der Dihydride [(Ph3P)2RhH2SnAr*] (3) und [(Ph3P)2RhH2PbAr*] (7) (Ar*=2,6-Trip2C6H3, Trip=2,4,6-Triisopropylphenyl) erhalten. Das Zinn-Dihydrid 3 wurde entweder durch eine Reaktion des Dihydrostannats [Ar*SnH2]− mit [(Ph3P)3RhCl] oder durch Reaktion zwischen den Hydriden [(Ph3P)3RhH] und  [(Ar*SnH)2] synthetisiert. Das homologe Bleihydrid [(Ph3P)2RhH2PbAr*] (7) war analog aus [(Ph3P)3RhH] und

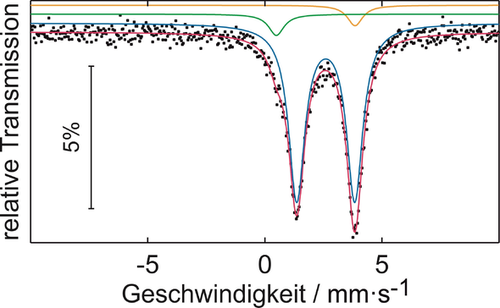

[(Ar*SnH)2] synthetisiert. Das homologe Bleihydrid [(Ph3P)2RhH2PbAr*] (7) war analog aus [(Ph3P)3RhH] und  [(Ar*PbH)2] zugänglich. Die Eliminierung von Wasserstoff aus 3 und 7 mittels Styrol und anschließende Addition von Trimethylphosphan liefert die Tetrylidine 10 und 11. Das Stannylidin 10 wurde auch durch 119Sn-Mössbauer-Spektroskopie charakterisiert. Die Hydrierung dieser Dreifachbindungen mit überstöchiometrischen Mengen Wasserstoff bei Raumtemperatur liefert das cis-Dihydrid [(Me3P)2(Ph3P)RhH2PbAr*] (12) und das Tetrahydrid [(Me3P)2(Ph3P)RhH2SnH2Ar*] (14). Komplex 14 eliminiert bei Raumtemperatur spontan ein Äquivalent Wasserstoff unter Bildung des Dihydrids [(Me3P)2(Ph3P)RhH2SnAr*] (13). Die Wasserstoffaddition und -eliminierung am Stannylen-Zinnatom zwischen Komplex 13 und 14 ist bei Raumtemperatur reversibel.

[(Ar*PbH)2] zugänglich. Die Eliminierung von Wasserstoff aus 3 und 7 mittels Styrol und anschließende Addition von Trimethylphosphan liefert die Tetrylidine 10 und 11. Das Stannylidin 10 wurde auch durch 119Sn-Mössbauer-Spektroskopie charakterisiert. Die Hydrierung dieser Dreifachbindungen mit überstöchiometrischen Mengen Wasserstoff bei Raumtemperatur liefert das cis-Dihydrid [(Me3P)2(Ph3P)RhH2PbAr*] (12) und das Tetrahydrid [(Me3P)2(Ph3P)RhH2SnH2Ar*] (14). Komplex 14 eliminiert bei Raumtemperatur spontan ein Äquivalent Wasserstoff unter Bildung des Dihydrids [(Me3P)2(Ph3P)RhH2SnAr*] (13). Die Wasserstoffaddition und -eliminierung am Stannylen-Zinnatom zwischen Komplex 13 und 14 ist bei Raumtemperatur reversibel.

Einleitung

Das erste Beispiel eines höheren Homologen der Übergangsmetallcarbine Cp(CO)2Mo≡Ge-Ar′ wurde 1996 von Power und Mitarbeitern berichtet.1 Das nukleophile Anion [CpMo(CO)3]− wurde mit dem Elektrophil Ar′GeCl bei 50 °C in THF umgesetzt (Ar′=2,6-Mes2C6H3-, Mes=2,4,6-Trimethylphenyl). Nach Eliminierung eines CO Liganden konnte der Germylinkomplex [Cp(CO)2Mo≡GeAr′] als rote Kristalle isoliert werden.1 Ebenfalls nach dieser Methode konnten die analogen Chrom- und Wolframkomplexe mit einer Dreifachbindung zu Germanium dargestellt werden. Allerdings konnte für diese Fälle eine schrittweise Bildung des Germylins mit einem entsprechenden Metalloorganogermylen [Cp(CO)3M-GeAr*] (M=Cr, W) (Ar*=2,6-Trip2C6H3, Trip=2,4,6-Triisopropylphenyl) als Intermediat beobachtet werden.2

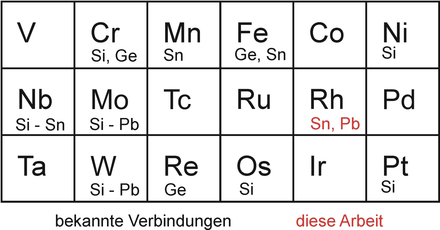

Filippou et al. berichteten über eine Vielzahl von Verbindungen, die eine Dreifachbindung zwischen einem Übergangsmetall (M=Nb, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe, Ni, Pt) und einem schweren Element der Gruppe 14 (E=Si, Ge, Sn, Pb) aufweisen.3 Es lassen sich drei verschiedene Synthesestrategien für diese Carbinhomologe unterscheiden: Nukleophile Substitution an Organotetrelhalogeniden durch nukleophile Übergangsmetallkomplexe;1, 2, 3c, 3i Eliminierung von N2/PMe3 Liganden und oxidative Addition von Organotetrelhalogeniden an Übergangsmetallkomplexen3f, 3g, 3k-3q oder die Bildung von Haloyliden-Komplexen und anschließende Halogenidabstraktion.3d, 3e Hashimoto, Tobita und Mitarbeiter synthetisierten Wolframgermylin und -silylin-Komplexe durch Dehydrierung mittels Mesitylisocyanat, Nitrilen oder stufenweiser Proton- und Hydridabstraktion an den Hydrogermylen-Hydriden und Hydrosilylen-Hydriden als Ausgangsmaterialien.4 Tilley und Mitarbeiter berichteten über kationische Silylin-Komplexe des Molybdäns und Osmiums.5 Ein Aminogermylin-Komplex wurde von Jones et al. publiziert.6 Jüngst präsentierten Power et al. mit dem metathetischen Austausch zwischen Metall-Metall-Dreifachbindungen des Übergangsmetalls Molybdän und den Hauptgruppenmetallen Ge, Sn und Pb eine sehr elegante Methode zur Synthese der Carbinhomologen (Cp(CO)2Mo≡E-Ar*, E=Ge, Sn, Pb).7 In Abbildung 1 ist eine Übersicht bekannter Homologe der Übergangsmetallcarbin-Komplexe und die neuen Beiträge dieser Arbeit dargestellt.8

Bekannte Homologe der Übergangsmetallcarbin-Komplexe [LnM≡E-R] und die neuen Beiträge dieser Arbeit.8

Wir sind an Wasserstoffübertragungen der schweren Gruppe 14 Elemente interessiert und untersuchten bereits die Reaktivität der Organoelementtrihydride des Germaniums und Zinns.9

So wurde die baseninduzierte reduktive Eliminierung von Wasserstoff näher betrachtet.9a-9c, 10 Weiter wurde von uns die Chemie von kationischen Hydriden nach einer Hydridabspaltung von Organoelementtrihydriden erforscht.9d, 11 Die Deprotonierung der Trihydride liefert die hochreaktiven Organoelementdihydrido-Anionen des Germaniums und Zinns.9e, 9f Hier möchten wir nun über die Verwendung der Anionen [Ar*EH2]− (E=Ge, Sn) und des Bleihydrids [(Ar*Pb-H)2] zur Synthese der Rhodium-Element-Dihydride [(Ph3P)nRhH2EAr*] des Ge (n=1) (Schema 5), Sn und Pb (n=2) (Schema 1) berichten.12 Die Zinn- und Bleidihydride wurden in einer Reaktion mittels Styrol dehydriert, um nach Zugabe von PMe3 die ersten Beispiele für Dreifachbindungen zwischen Rhodium und Zinn bzw. Blei Rh≡E (E=Sn, Pb) zu ergeben. Weiterhin wird die Hydrierung der Dreifachbindungen Rh≡E präsentiert.

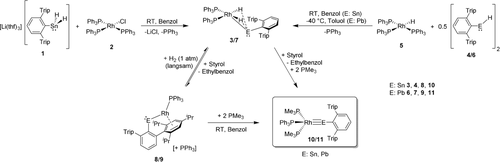

Synthese der hydridverbrückten Rhodium-Zinn und -Blei-Komplexe 3, 7; Eliminierung von Wasserstoff und Bildung des Stannylidins 10 und Plumbylidins 11. [Trip=2,4,6-Tri(isopropyl)phenyl].

Ergebnisse und Diskussion

Zur tiefergehenden Einschätzung der Nukleophilie des Aryldihydrostannats (1) untersuchten wir dessen Reaktivität in der Reaktion mit Tris(triphenylphosphan)rhodiumchlorid 2 (Schema 1). In dem Produktkomplex wurde ein Triphenylphosphanligand und der Chloridsubstituent durch das Dihydridostannat-Nukleophil verdrängt. Die Hydridsubstituenten wurden vom Zinn- zum Rhodiumatom übertragen und zeigen eine Wechselwirkung zum Zinnatom. Über eine alternative Route konnte die Rhodiumverbindung 3 in hohen Ausbeuten (93 %) aus der Reaktion des niedervalenten Organozinnhydrids [(Ar*SnH)2] 4 mit dem Rhodiumhydrid [(Ph3P)3RhH] 5 dargestellt werden (Schema 1). Da das Bleianaloge des Stannats 1 unbekannt ist, wurde der Weg über das Rhodiumhydrid (Schema 1) genutzt, um einen Rhodium-Blei-Komplex zu synthetisieren. Aufgrund der thermischen Instabilität des niedervalenten Bleihydrids [(Ar*PbH)2] 6 wurde die Reaktion mit dem Rhodiumhydrid bei −40 °C durchgeführt. Das Rhodium-Blei-Dihydrid 7 zeigt dasselbe Strukturmotiv wie die Rh−Sn-Verbindung 3. Dieser Rh-Pb-Komplex zersetzt sich bei Raumtemperatur und muss unter 0 °C gelagert werden.

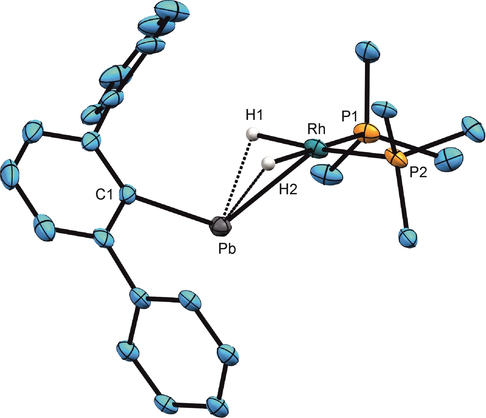

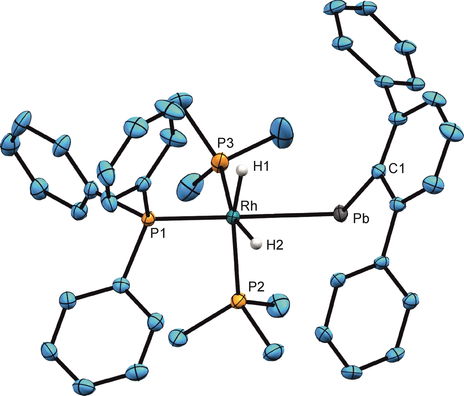

Die hydridverbrückten Komplexe 3 und 7 wurden mittels NMR-Spektroskopie, Elementaranalyse und Einkristall-Röntgenstrukturanalyse charakterisiert. Die Molekülstruktur von 7 ist in Abbildung 2 gezeigt. Details zu den Strukturanalysen und ein ORTEP der im wesentlichen isostrukturellen Molekülstruktur von 3 sind in den Hintergrundinformationen zu finden.

ORTEP der Molekülstruktur von 7. Ellipsoide bei 50 % Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Die iPr-Gruppen, Phenylringe der PPh3 Liganden außer der ipso-C-Atome und alle CH-Wasserstoffatome sind zur besseren Übersicht nicht dargestellt. Ausgewählte interatomare Abstände [Å] und Winkel [°]: Pb-Rh 2.6361(3), Pb-H1 2.37(5), Pb-H2 2.15(4), Pb-C1 2.327(3), Rh-H1 1.71(5), Rh-H2 1.65(4), Rh-P1 2.2897(9), Rh-P2 2.2824(8), C1-Pb-Rh 114.0(1), C1-Pb-H2 97.6(12), C1-Pb-H1 83.0(12), H2-Pb-H1 63.0(17), P1-Rh-P2 104.17(3), P2-Rh-H2 82.1(15), P1-Rh-H2 171.1(15), P2-Rh-H1 171.0(17), P1-Rh-H1 84.3(17), H2-Rh-H1 90(2), Pb-Rh-H2 54.4(15), Pb-Rh-H1 62.0(17), Rh-Pb-H2 38.7(11), Rh-Pb-H1 39.4(12).36

In den Koordinationsverbindungen 3 und 7 sind zwei Triphenylphosphane und zwei Hydridliganden quadratisch planar cis-koordiniert, wobei der Fall des Zinnderivates leicht kürzere Rh-P- und Rh-H-Abstände aufweist. Die Rh-P-Abstände [2.2741(7)–2.2897(9) Å] liegen im Bereich von quadratisch planar koordinierten (Ph3P)2Rh(I)-Fragmenten, welche von closo-Boraten über BH-Wechselwirkungen oder von Cp2WH2 durch Hydridkoordination stabilisiert sind [2.2192(6)–2.2391(6) Å].13 Die Position der Hydride in 3 und 7 wurden den Differenz-Fourierkarten entnommen und mit festgelegten Abständen verfeinert.

Budzelaar et al. untersuchten die oxidative Addition von H-SnnBu3 an β-Diiminat-Komplexe des Rhodiums und fanden einen Rh-Sn-Abstand von 2.563(1) Å, Sn-H 2.27(4) Å und Rh-H 1.47(4) Å.14 Zum Vergleich liegt in Komplex 3 der beobachtete Rh-Sn-Abstand bei 2.5262(3) Å, Sn-H 2.11(4) Å und Rh-H 1.59(4) Å. Im Fall des Bleis kann der Rh-Pb-Abstand von 2.6361(3) Å mit einem Beispiel einer PbCl2- [2.7561(7) Å] oder Plumbolkoordination am Rhodium verglichen werden [2.7601(5), 2.7712(5) Å].15 Die 1H-NMR-Signale der Hydridsubstituenten wurden für 3 bei −4.13 ppm (JRh-H=22 Hz, JSn-H=220 Hz) und für 7 bei 3.62 ppm, (JRh-H=21 Hz, JPb-H=124 Hz) gefunden.

Die Hochfrequenzverschiebung des Rh-H-Signals des Bleiderivates 7 kann mit dem Einfluss des schweren Atoms Blei auf die chemische Verschiebung von Leichtatomen erklärt werden. Die relativistischen Effekte von Spin-Bahn-Kopplungen auf NMR chemische Verschiebungen wurden mit quantenchemischen Methoden untersucht.16 Die bei 1728 ppm gefundene 119Sn-NMR-Resonanz von 3 deutet auf ein Aryl-Rhodostannylen hin. Metallostannylene der Metalle Cr, Mo und W weisen Signale bei hohen Frequenzen im Bereich von 2116–3318 ppm auf.17 Die Verschiebung von Verbindung 3 zu niedrigeren Frequenzen (1728 ppm) kann als Indikator für eine erhöhte Koordinationszahl, verursacht durch die Hydrid-Zinn-Kontakte, interpretiert werden. Die gleiche Begründung kann auf den Fall der 207Pb-NMR-Verschiebung von Derivat 7 angewendet werden. Dieses Signal wurde bei 8195 ppm gefunden und sollte mit Metalloplumbylenen verglichen werden, die von der Gruppe um Power untersucht wurden [Cr, Mo, W: 9374–9563 ppm].18

Bei der verwendeten Route der nukleophilen Substitution (Schema 1) zur Synthese von Komplex 3 werden zwei Sn-H-Bindungen aktiviert und beide Hydride auf das Rhodium übertragen (für den Rücktransfer auf das Zinn siehe unten, Schema 4). Diese Reaktion ist mit der von Aldridge und Mitarbeitern untersuchten Ga-H-Aktivierung an Rhodium (I) zu vergleichen.19 Die 1,2-Wasserstoff-Verschiebung von Zinn-, Germanium- und Siliziumatomen zu Übergangsmetallen (Ru, Os, Mo, Hf) wurde ausgiebig von Tilley und Mitarbeitern untersucht.20 Sie diskutierten ein Gleichgewicht des Hydridtransfers zwischen Hydrido-Metallostannylen (HM-Sn-R) und Hydridostannylen (M=SnHR), wobei für Zinn die Hydrido-Metallostannylene energetisch bevorzugt sind.20a Beispiele für schwere Gruppe-14-Element Metall-Dihydrid-Komplexe wie [(Ph3P)2RhH2EAr*] (E=Sn 3; E=Pb 7) sind in der Literatur für folgende Elementkombinationen bekannt: Ge-Ru,20e, 20h Mo,20i W,4d Rh;14 Sn-Os,20g Ru20a, 20b Hf,20f Rh;14 Pb-Ru.20a

Das Rhodiumdihydrid 3 reagiert bei Raumtemperatur mit Deuterium zum Dideuteridkomplex (siehe Hintergrundinformationen, Abbildung S11, 12).

Beide Dihydride 3 und 7 zeigen in Lösung bei Raumtemperatur reduktive Eliminierung von Wasserstoff und die Bildung der Ylen-Komplexe Ar*E-Rh(PPh3) [E=Sn (8), E=Pb (9)]. Allerdings ist diese Wasserstoffeliminierung für den Zinn-Fall eine sehr langsame Reaktion und die Bleiverbindung zeigt zusätzlich eine Zersetzung und Bildung von Ar*H. Um diese Ylen-Koordinationsverbindungen selektiv darzustellen, wurde die Wasserstoffübertragung von 3 und 7 auf Styrol näher betrachtet (Schema 1). Während das Zinnhydrid 3 über Nacht komplett mit Styrol reagiert, zeigt das Bleihydrid 7 eine höhere Reaktivität und der Transfer ist bereits nach zwei Stunden vollständig. Da von beiden Komplexverbindungen 8 und 9 das PPh3 nicht abgetrennt werden konnte, wurden diese nur als Mischung mit PPh3 charakterisiert. Aufgrund der Koordination des Rhodiumatoms an eine Phenyleinheit des Terphenylsubstituenten weisen Verbindung 8 und 9 im 1H- und 13C-NMR den doppelten Signalsatz für die Trip-Substituenten der Terphenylgruppe auf. Diese Art der Therphenyl-Rhodium-Koordination ist bereits literaturbekannt.21

Beide Heteroelement-NMR-Signale wurden bei hohen Frequenzen (119Sn-NMR 8, 3112 ppm; 207Pb-NMR 9, 11 269 ppm), verglichen mit bekannten Organometallostannylenen und -plumbylenen, gefunden.7, 17, 18, 22 Der kationische Komplex [Cp*W(CO)3Sn(NHC)][Al(OC(CF3)3)4] weist ebenfalls eine 119Sn-NMR-Resonanz bei sehr hohen Frequenzen auf (3318 ppm).17b

Im Falle des Zinns ließ sich neben der Wasserstoffübertragung auf das Styrol auch eine Koordination des Styrols in Lösung bei hoher Styrolkonzentration feststellen (siehe Hintergrundinformationen für die Daten zu den Styrolkomplexen). Die Rückreaktion des Stannylenkomplexes 8 zum Hydridkomplex 3 gelingt in einer Reaktion mit Wasserstoff und PPh3. Allerdings läuft diese oxidative Addition von Wasserstoff nur sehr langsam ab (Schema 1).

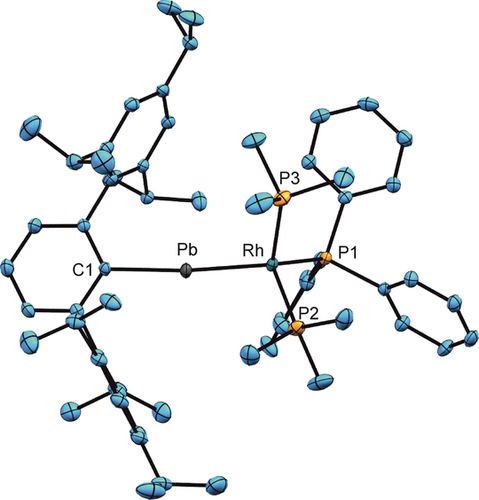

Im Rahmen näherer Betrachtungen der Wasserstoffübertragungsprodukte wurde die Reaktion mit Trimethylphosphan untersucht. Bemerkenswerterweise wurde als Produkt der PMe3-Koordination in beiden Fällen die ersten Beispiele für Dreifachbindungen zwischen Rhodium und den schweren Gruppe-14-Elementen Sn und Pb gefunden (Schema 1). Beide Tetrylidinkomplexe konnten aus Hexan bei −40 °C als schwarz-braune Kristalle in moderaten Ausbeuten (10, 61 %; 11, 46 %) erhalten werden. Die Molekülstrukturen im Festkörper wurden für beide Komplexe mittels Einkristall-Röntgenstrukturanalyse bestimmt (Abbildungen 3 und 4).

ORTEP der Molekülstruktur von 10. Ellipsoide bei 50 % Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wasserstoffatome sind zur besseren Übersicht nicht dargestellt. Ausgewählte interatomare Abstände [Å] und Winkel [°]: Rh-Sn 2.3856(2), Sn-C1 2.197(2), Rh-P1 2.2714(6), Rh-P2 2.2630(6), Rh-P3 2.2805(6), C1-Sn-Rh 174.6(1), P2-Rh-P1 106.9(1), P2-Rh-P3 104.3(1), P1-Rh-P3 106.3(1), P2-Rh-Sn 108.7(2), P1-Rh-Sn 117.5(2), P3-Rh-Sn 112.3(2).36

ORTEP der Molekülstruktur von 11. Ellipsoide bei 50 % Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wasserstoffatome sind zur besseren Übersicht nicht dargestellt. Ausgewählte interatomare Abstände [Å] und Winkel [°]: Rh-Pb 2.4530(2), C1-Pb 2.2758(18), P3-Rh 2.2792(6), P1-Rh 2.2646(5), Rh-P2 2.2598(6), C1-Pb-Rh 174.2(1), P2-Rh-P1 107.4(1), P2-Rh-P3 105.0(1), P1-Rh-P3 106.9(2), P2-Rh-Pb 108.2(2), P1-Rh-Pb 116.7(1), P3-Rh-Pb 111.9(2).36

Beide Rh≡E-Bindungslängen (E=Sn 2.3856(2), E=Pb 2.4530(2) Å) sind die mit Abstand kürzesten Bindungen zwischen diesen Elementen (CCDC Suche). Die Winkel am Zinn- oder Bleiatom sind nahe an der Linearität [Sn 174.6(1), Pb 174.2(1)°]. In beiden Fällen 10 und 11 ist das Rhodiumatom nahezu tetraedrisch von drei Phosphanen und dem Gruppe-14-Ligand koordiniert. Die Gruppe-14-Elemente weisen ihre Signale im 119Sn- und 207Pb-NMR-Spektrum bei 1149 ppm (10: ddt, 1J119Sn-103Rh=762 Hz, 2J119Sn-31P=294 Hz, 2J119Sn-31P=185 Hz) und 5729 ppm (11: d, 1J207Pb-103Rh=1050 Hz) auf. Diese chemischen Verschiebungen der Tetrylidine liegen im Bereich der Molybdänkomplexe Mo≡E (Sn: 1021 ppm, Pb 9660 ppm) sowie einer Niobverbindung Nb≡Sn 829.7 ppm.3c, 7 Im 13C{1H}-NMR entsprechen die Signale der zinn- bzw. bleigebundenen ipso-Kohlenstoffatome denen bei höchster Frequenz (Sn 188.0 ppm, Pb 274.7 ppm). Die Verschiebung zu hohen Frequenzen des Plumbylidins kann mit den von Filippou et al. publizierten Plumbylidinen verglichen werden, welche Signale bei 280.6, 279.1, 278.7 ppm aufweisen.3l, 3m Die Hochfrequenzverschiebung des 13C-NMR-Signals kann mit dem Einfluss des Schweratoms Blei auf die chemische Verschiebung seines Nachbaratoms erklärt werden.16

Die Untersuchung der elektronischen Struktur durch NBO-Analyse deutet darauf hin, dass die E-Rh-Interaktion in erster Linie aus zwei π-Bindungen besteht. Diese setzen sich aus zwei gefüllten Rh-d-Orbitalen, die in einen Satz von zwei leeren p-Orbitalen am Tetrel-Element donieren, zusammen. Die NBO-Analysen deuten ferner darauf hin, dass die σ-Wechselwirkungen auf ein stark E-zentriertes, nahezu reines s-Orbitalelektronenpaar zurückzuführen sind, welches nach Störungsanalyse zweiter Ordnung (second order perturbation analysis) deutlich in ein leeres Rh 5s-Orbital doniert. Das Ausmaß dieser Donation ist für Sn (162 kcal mol−1) deutlich stärker als für Pb (108 kcal mol−1). Ein lediglich partieller Beitrag einer Dreifachbindungs-Lewis-Struktur-Beschreibung ist im Einklang mit den Löwdin-Bindungsindizes für die E-Rh-Paare von ca. 2(±0.1). (Siehe Hintergrundinformationen für weitere Informationen)

Für die Fälle der Stannylidinkomplexe des Molybdäns und Wolframs wurden Mössbauer-spektroskopische Untersuchungen ausgeführt.23 Eine Probe des Rhodiumstannylidins 10 wurde ebenfalls per 119Sn-Mössbauer-Spektroskopie untersucht, um tieferes Verständnis über die Oxidationsstufe des Zinnatoms zu erhalten. In Abbildung 5 ist das 119Sn-Mössbauer-Spektrum von Verbindung 10 zusammen mit einer Simulation (δ=2.63(1) mm s−1, ΔEQ=2.47(1) mm s−1, Γ=0.82(1) mm s−1) dargestellt. Die für 10 gefundene Isomerieverschiebung und Quadrupolaufspaltung liegen nahe bei den Werten die für Stannylidinkomplexe von Molybdän und Wolfram gefunden wurden (δ: 2.38–2.50 mm s−1; ΔEQ: 1.81–2.82 mm s−1). Zusätzlich liegt die Isomerieverschiebung des Distannins (Ar*Sn≡SnAr*, δ: 2.69, ΔEQ: 3.73) ebenfalls in diesem Bereich, was als Zinn in der Oxidationsstufe (II) interpretiert wurde.23, 24 Die Unterschiede in der Quadrupolaufspaltung lassen sich auf die unterschiedliche Geometrie am Übergangsmetall zurückführen, da in allen Beispielen die Zinnatome durch einen Terphenylliganden substituiert sind. Die größte ΔEQ weist auf einen weniger symmetrischen Substituenten am Übergangsmetall hin.23, 24 Die Anisotropie des Zinnatoms wurde mittels 119Sn-CP/MAS-NMR-Spektroskopie näher untersucht (siehe in den Hintergrundinformationen Abbildung S51).

119Sn-Mössbauer-Spektrum von Komplex 10. Die grün (δ=0.54(2) mm s−1, 6(1) %) und ocker gefärbten (δ=3.73(4) mm s−1, 5(1) %) schwachen Signale entsprechen geringen SnIV und SnII Verunreinigungen.

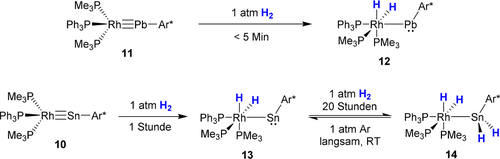

Da die hier präsentierten [Rh]≡Sn-Ar* und [Rh]≡Pb-Ar* Komplexe mittels einer reduktiven Eliminierung von Wasserstoff synthetisiert wurden (Schema 1), war die Reaktivität dieser Verbindungen 10 und 11 gegenüber Wasserstoff von Interesse. Die Ergebnisse sind in Schema 2 gezeigt.

Hydrierungen der Rhodium-Tetrylidin-Komplexe 10 und 11 bei Raumtemperatur.

Beide Verbindungen gehen eine Additionsreaktion mit Wasserstoff bei Raumtemperatur ein. Das Stannylidin 10 addiert zwei Äquivalente Wasserstoff, während das Plumbylidin 11 mit einem Äquivalent reagiert. Hydrierungen von höheren Homologen der Übergangsmetallcarbine sind, unseres Wissens nach, eine bisher unbekannte Reaktion.8, 25 Power und Mitarbeiter studierten die Reaktivität einzigartiger schwerer Element-Alkin-Homologen des Germaniums und Zinns.26 Das Digermin [Ar†Ge≡GeAr†] zeigt bei Raumtemperatur eine Hydrierung zu einer Mischung des Dihydrids [Ar†GeH=GeHAr†] und Tetrahydrids [Ar†GeH2-GeH2Ar†] (Ar†=C6H3-2,6(C6H3-2,6-iPr2)2).27 Währenddessen weist das Distannin [Ar†Sn≡SnAr†] eine reversible Addition und Eliminierung von einem Äquivalent Wasserstoff bei 80 °C auf.28 Die Addition von Wasserstoff an ein Amido-Distannin und -Digermin wurde von Jones et al. vorgestellt.29

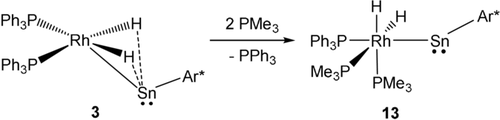

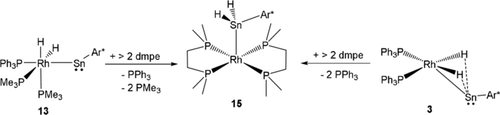

Basierend auf NMR-spektroskopischen Untersuchungen ist das Additionsprodukt eines Äquivalents Wasserstoff, Komplex 13, ein Intermediat (Schema 2) in der Bildung des Tetrahydrids 14. Dieses lässt sich separat über eine Reaktion des Dihydrids 3 mit zwei Äquivalenten Trimethylphosphan darstellen (Schema 3).

Selektive Synthese des intermediären Dihydrids 13.

Das Tetrahydrid 14 zeigt bei Raumtemperatur eine spontane reduktive Eliminierung von Wasserstoff, allerdings ist diese Eliminierung eine langsame Reaktion. Die Reversibilität der Wasserstoffeliminierung und -addition (13⇆14) wurde durch NMR-Spektroskopie untersucht und experimentell bestätitgt (Schema 2, Hintergrundinformationen Abbildung S7–10). Die Hydrierung des Metallostannylens 13 kann mit der Addition von Wasserstoff an ein Metallosilylen oder -germylen verglichen werden.3d, 30

Die hier beschriebene reversible Hydrierung ist ein seltenes Beispiel für ein Stannylen, das eine bei Raumtemperatur reversible Hydrierungsreaktion eingeht. Reversible Addition und Eliminierung von Wasserstoff ist für das gut untersuchte Distannin [Ar†Sn≡SnAr†] bekannt. Das Gleichgewicht zwischen Wasserstoff, Distannin und niedervalentem Dihydrid wurde bei 80 °C betrachtet.28 Pápai, Ashley und Mitarbeiter beschäftigten sich mit der baseninduzierten, reversiblen Hydrierung des Diorganostannylens [Sn{CH(SiMe3)2}2]. Eine Hydrierung war bei 4 bar H2 in Anwesenheit von Et3N als Katalysator zu sehen, während die Eliminierung von H2 bei Raumtemperatur in einer Reaktion des Dihydrids mit DBU demonstriert wurde.31

Für ein bis(boryl)substituiertes Stannylen konnten Aldridge und Mitarbeiter die Addition von Wasserstoff bei Raumtemperatur zeigen.32

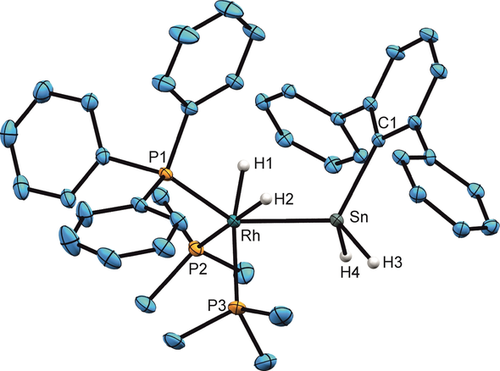

Die Hydrierungsprodukte 12, 13 und 14 wurden mittels Einkristall-Röntgenstrukturanalyse und NMR-Spektroskopie analysiert. In Abbildung 6 und 7 ist ein ORTEP der Molekülstrukturen von 12 und 14 gezeigt (siehe Hintergrundinformationen für ein ORTEP der Molekülstruktur von 13).

ORTEP der Molekülstruktur von 14. Ellipsoide bei 50 % Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wasserstoffatome und iPr-Gruppen sind zur besseren Übersicht nicht dargestellt. Nur Rh-H und Sn-H-Hydride sind gezeigt. Ausgewählte interatomare Abstände [Å] und Winkel [°]: Rh-Sn 2.5797(1), Sn-C1 2.212(1), P1-Rh 2.3084(3), Rh-P2 2.3295(4), Rh-P3 2.3323(4), Sn-H3 1.891(15), Sn-H4 1.891(15), Rh-H1 1.57(2), Rh-H2 1.54(3), C1-Sn-Rh 118.2(1), P1-Rh-P2 106.18(1), P1-Rh-P3 106.18(1), P2-Rh-P3 96.61(1), P1-Rh-Sn1 143.53(1), P2-Rh-Sn 101.27(1), P3-Rh-Sn 93.82(1).36

ORTEP der Molekülstruktur von 12. Ellipsoide bei 50 % Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Wasserstoffatome und iPr-Gruppen sind zur besseren Übersicht nicht dargestellt. Nur Rh-H-Hydride sind gezeigt. Ausgewählte interatomare Abstände [Å] und Winkel [°]: Rh-Pb 2.6697(2), Pb-C1 2.316(2), P3-Rh 2.3080(7), Rh-P2 2.3286(7), Rh-P1 2.3329(6), Rh-H1 1.33(4), Rh-H2 1.58(4), C1-Pb-Rh 115.14(6), P3-Rh-P2 100.19(3), P3-Rh-P1 103.57(2), P2-Rh-P1 103.37(2), P3-Rh-Pb 97.16(2), P2-Rh-Pb 88.28(2), P1-Rh-Pb 153.82(2).36

Die in 14 gefundene Rh−Sn-Bindungslänge von 2.5797(1) Å ist deutlich länger als die Dreifachbindung und kann mit einer Einfachbindung zwischen diesen Elementen verglichen werden.15, 33 Das Signal für die RhH2-Einheit wurde im 1H-NMR bei −11.24 ppm und das für die SnH2-Gruppe bei 4.31 ppm lokalisiert. Beide befinden sich in chemischen Verschiebungsbereichen typisch für Rh-H und Sn-H-Signale.9b, 9c, 34 Die RhH2-Einheit von 13 zeigt eine Resonanz bei −8.60 ppm im charakteristischen Bereich für Übergangsmetallhydride, und das Signal im 119Sn-NMR wurde bei 3296 ppm (d, 1J119Sn-103Rh=ca. 350 Hz) gefunden (Tabelle 1).17, 34a Die Rh−Pb-Bindungslänge in 12 ist mit 2.6697(2) Å länger als die Dreifachbindung und etwas kürzer als die Rh-Pb-Einfachbindungen der Literatur.15a, 35 Das Signal der Protonen der RhH2-Gruppe wurde im 1H-NMR bei −6.71 ppm beobachtet. Für das Bleiatom wurde im 207Pb-NMR-Spektrum ein Signal bei sehr hoher Frequenz von 11 733 ppm detektiert (Tabelle 1). Verbindung 9 zeigt ebenso ein Signal bei sehr hoher Frequenz (11 269 ppm). Für diesen Bereich der chemischen Verschiebung sind nur wenige Beispiele wie die Metalloplumbylene Cp(CO)3MPbAr* (M=Cr, 9563 ppm; Mo, 9659 ppm; W, 9374 ppm) bekannt.18 Darüber hinaus wurde das 31P-NMR-Signal des PPh3-Liganden in trans-Position zum Plumbylenliganden bei einer sehr hohen Frequenz von 321.6 ppm (dt, 1J103Rh-31P=103 Hz, 2J31P-31P=6.5 Hz) gefunden. Im Vergleich dazu zeigt Verbindung 13 für den PPh3-Liganden ein Signal bei 93.1 und Verbindung 14 bei 47.1 ppm. Diese in 12 gefundene erhebliche Hochfrequenz-NMR-Verschiebung ist höchstwahrscheinlich auf den Einfluss des Plumbylenliganden zurückzuführen. Dies ist ein weiteres Beispiel für den für Schweratome diskutierten HALA-Effekt aufgrund von Spin-Bahn-Kopplung.16 Im Gegensatz dazu ist der Effekt des Plumbylens auf das direkt gebundene Rhodiumatom, wiedergegeben durch die chemische Verschiebung des 103Rh-Kerns, relativ gering (vergleiche 103Rh-NMR-Daten für Verbindungen 3, 7 und 12, 13 in Tabelle 1). In der mittels 103Rh-NMR analysierten Reihe von Verbindungen wurde ein Entschirmungseffekt von ca. 1000 ppm abhängig von der Natur des Gruppe-14-Liganden am Rhodium beobachtet: Niedervalenter Ligand (Plumbylen, Stannylen −8057 bis −8529) gegenüber Germyl und Stannyl (−9131 bis −9440 ppm) (Hintergrundinformationen Tabelle S4).

|

Rh-Sn [Å] |

Rh-Pb [Å] |

δ (119Sn)[a] |

δ (207Pb)[a] |

δ (103Rh)[a] |

|---|---|---|---|---|---|

3 |

2.5262(3) |

|

1727 |

|

−8503 |

7 |

|

2.6361(3) |

|

8195 |

−8057 |

8 |

|

|

3112 |

|

|

9 |

|

|

|

11 269 |

|

10 |

2.3856(2) |

|

1149 |

|

|

11 |

|

2.4530(2) |

|

5729 |

|

12 |

|

2.6697(2) |

|

11 733 |

−8321 |

13 |

2.59289(17) |

|

3296 |

|

−8529 |

14 |

2.5797(1) |

|

−244 |

|

−9440 |

- [a] in ppm.

Mit der Bildung des Rhodiumdihydrids 13 (Schema 3) wurde die Sequenz des Hydridtransfers vom Zinnatom des Dihydridostannats 1 über die verbrückende Position in Verbindung 3 bis hin zum Rhodiumatom vollendet. Der Transfer der beiden Hydridsubstituenten vom Übergangsmetall zurück zum Zinnatom wurde in einer Reaktion mit dem chelatisierenden Phosphan dmpe [dmpe: Bis(dimetyhlphosphino)ethan] realisiert. Dieser intramolekulare Wasserstofftransfer ist ein bemerkenswertes Beispiel für eine reduktive Eliminierung an einem Übergangsmetall in Zusammenhang mit einer oxidativen Addition an einem Liganden in der ersten Koordinationssphäre.

Im Vergleich zu 3 [1727 ppm (dt, 1J119Sn-103Rh=ca. 150 Hz, 2J119Sn-1H=ca. 240–250 Hz)] und 13 [3296 ppm (d, 1J119Sn-103Rh=ca. 350 Hz)] wurde das 119Sn-NMR-Signal von 15 bei niedrigeren Frequenzen, im typischen Bereich für höhere Koordinationszahlen am Zinn, gefunden [-325 ppm (dt (br), 1J119Sn-103Rh=392 Hz, 1J119Sn-1H=740 Hz)]. Die erhöhte Sn-H-Kopplungskonstante in 15 ist ein weiterer Beweis für die Wasserstoffübertragung zur Bildung eines sp3-Zinnatoms (Schema 4). Ein ORTEP der Molekülstruktur von 15 wurde in den Hintergrundinformationen platziert.

Wasserstofftransfer zum Zinn.

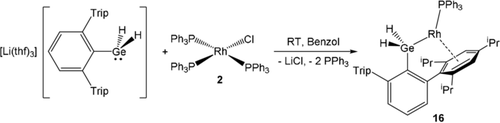

Schließlich wurde auch das homologe Germat-Anion [Ar*GeH2]− mit dem Rhodiumelektrophil 2 umgesetzt, es ergab sich das (Ph3P)RhGeH2Ar* (16) (Schema 5 und Hintergrundinformationen für ein ORTEP des Reaktionsprodukts). In diesem Komplex wurde eine Ge−Rh-Bindung gebildet; die Hydridsubstituenten verbleiben am Germaniumatom und eine Phenyleinheit des Terphenylsubstituenten zeigt eine η6-Koordination zum Rhodiumatom. Es ist offensichtlich, dass aufgrund der höheren Stabilität der Ge−H-Bindung die Hydride nicht auf das Rhodium übertragen wurden und sich kein mit den Dihydriden 3 und 7 vergleichbarer Komplex bildete. Des Weiteren ist das Germat-Anion im Vergleich zum Stannat-Anion 1 das stärker elementzentrierte Nukleophil.9e

Reaktion von [Ar*GeH2]− mit [(Ph3P)3RhCl].

Zusammenfassung

Aus einer Sequenz eines Hydridtransfers von einem Zinn- oder Bleiatom zu einem Rhodiumatom und einer folgenden reduktiven Eliminierung von Wasserstoff von den Rhodiumdihydrid-Komplexen konnten Zinn- und Blei-Tetrylidine mit einer Rh≡Sn bzw. Rh≡Pb-Dreifachbindung synthetisiert werden. Die polaren Dreifachindungen der Rhodium-Tetrylidine addieren ein (Pb) oder zwei (Sn) Äquivalente Wasserstoff bei Raumtemperatur.

Die Addition der zwei Äquivalente Wasserstoff im Fall des Zinns ist eine schrittweise Reaktion, wobei die Hydrierung des Rhodiums und damit Bildung eines Metallostannylens zuerst stattfindet. Die zweite Hydrierung ist bei Raumtemperatur eine reversible Reaktion zwischen dem Stannylen-Zinnatom und Wasserstoff.

Acknowledgements

Die Autoren bedanken sich für die Unterstützung des Landes Baden-Württemberg durch das bwHPC und bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Förderkennzeichen INST 40/467-1 FUGG (JUSTUS 1 cluster), INST 40/575-1 FUGG (JUSTUS 2 cluster) sowie WE 1876/13-1. Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

Conflict of interest

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.