References

- 1 Das Wort „Kraft”︁ gebraucht R. Mayer bekanntlich nicht in dem (heute gültigen) Sinne von Descartes und Newton (Masse mal Beschleunigung), sondern in dem Sinne von Leibnizens „lebendiger Kraft”︁ mv2 und deren Äquivalent: Arbeit und Arbeitsfähigkeit; die Bezeichnung „Energie”︁ ist um 1850 eingeführt von W. Thomson und Rankine (nach Th. Young 1817).

- 2 Die Zitierungen beziehen sich durchweg auf J. Weyrauchs Ausgabe von R. Mayers Schriften, und zwar Bd. I Mechanik der Wärme, in gesammelten Schriften (1893) und Bd. II Kleinere Schriften und Aufsätze (gleichfalls 1893). Bd. I wird mit M. I, Bd. II mit M. II bezeichnet.

- 3 M. I. 8.

- 4 Weyrauch, M. I. 145; s. auch 149. Mayers Vater war im Besitz eines großen Instrumentariums und reicher Sammlungen und sah es gern, wenn sich seine Söhne damit beschäftigten. (Jentsch.)

- 5 M. II. 382, 391.

- 6 An Griesinger, 16. Dez. 1842; M. II. 205.

- 7 Über Groves Element s. M. I. 71.

- 8 M. II. 217.

- 9 Z. B. M. I. 91 ff.

- 10 Nach Berichten seiner Freunde hat R. Mayer schon früh eine „staunenswerte Kombinationsgabe”︁ (G. Rümelin), einen „kombinatorischen Scharfsinn (Carl Baur) gezeigt.

- 11 M. I. 57; s. auch M. I. 350.

- 12 M. I. 241 ff.

- 13 M. I. 216.

- 14 M. II. 382.

- 15 M. I. 105, 243 und anderwärts.

- 16 M. I. 442.

- 17 1869; M. I. 355.

- 18 Wenn nach R. Mayers Meteoritentheorie die Sonne durch den Aufsturz planetarisch kosmischer Massen (Asteroiden) dauernd „geheizt”︁ wird, so soll hierbei „die chemische Natur der herabstürzenden Massen”︁ gar nicht mehr in Betracht kommen; „die stärkste chemische Aktion”︁ tritt größenmäßig „vor jenem kosmisch-mechanischen Prozesse in den Hintergrund”︁ (M. I. 175, in Dynamik des Himmels; s. auch I. 350).

- 19 M. I. 81.

- 20 M. II. 249.

- 21 Es kommt hier vor allem die große Schrift von 1845: Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel in Betracht; ferner: Bemerkungen über das mechanische Äquivalent der Wärme (1851); Über die Herzkraft (1851); Über das Fieber (1862); Über die Ernährung (1871). In der Arbeit „Über das Fieber”︁ verteidigt er die „Theorie Lavoisiers, welche die tierische Wärme ausschließlich als Produkt des chemischen Effekts darstellt”︁, gegen verschiedene Einwände (M. I. 331).

- 22 M. I. 104.

- 23 Den ausgeschiedenen Harnstoff schreibt R. Mayer „der Blutabnützung zu”︁; „hierzu sind Proteinstoffe unerläßlich”︁. (An Schaffhausen 20. Aug. 1867, M. II. 413). Über Proteinstoffe s. auch M. I. 412. Über Liebigs Fleischextrakt äußert sich R. Mayer abfällig: „Einige Löffel voll des kräftigsten Fleischextraktes müssen in ihrem Wärmeeffekt einem Pfund Fleisch gegenüber offenbar sehr zurückstehen”︁ (M. I. 414).

- 24 Aufsatz im Medizin. Korrespondenzblatt des Württemberg. Ärztlichen Vereins 1845; M. II. 244.

- 25 Brief an Moleschott in Turin, vom 13. Dez. 1867; M. II. 362; s. auch S. 411: Ozon als „Sauerstoff plus latenter Elektrizität”︁; S. 453, sowie I. 356.

- 26 Man kann fragen, wie derartige kühne Kombinationen zu Mayers temperamentvollem Ausbruch stimmen in dem Satze von den „Hypothesen, die ich samt und sonders verfluche”︁ (An Baur, 1. August 1841; M. II. 113). In Wirklichkeit ist es so, daß R. Mayer gegen bestimmte Arbeitshypothesen als gedankliche Vorwegnahmen eines erwarteten experimentellen Resultates nichts einzuwenden hat, daß er jedoch unerweisbare fiktive Hypothesen (Figmente) ebenso verwirft wie vor ihm einst Newton und nach ihm W. Ostwald. Dahin zäblt Mayer ver allem die Atomistik sowie die „Hypothese”︁, daß die Wärme nicht nur aus Bewegung entstehe, sondern Bewegung sei. S. hierzu auch A. Mittasch, Fiktionen in der Chemie, Diese Ztschr. 50, 423 [1937].

- 27 M. I. 434, in „Torricellische Leere”︁,1876.

- 28 M. I. 333.

- 29 M. I. 428.

- 30 M. I. 398.

- 31 M. I. 355.

- 32 Bei Schopenhauer lesen wir dementsprechend: „Die Gesetze des Chemismus gelten nicht mehr, wo organisches Leben angefacht worden”︁; andrerseits aber rät er seinem „Apostel”︁ Frauenstädt: „Und prüfen Sie sich, ob Sie auch Physiologie wirklich besitzen und innehaben: das setzt Anatomie und Chemie voraus”︁. (S. hierzu A. Mittasch, Schopenhauer und die Chemie, 1939). S. auch Anm.124).

- 33 S. hierzu insbesondere E. v. Lippmann, Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte der Naturwissenschaften Bd. 1, 527 [1906], Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte der Naturwissenschaften Bd. 2, 460 [1913]. Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik 1923, S. 296: Zum 100jähr. Geburtstage Robert Mayers. Ferner auch biographische Darstellungen wie diejenige von Bernhard Hell, J. Robert Mayer [1925]; sowie Briefwechsel in M. II. Mit Mohr ist R. Mayer auf der Naturforschertagung in Innsbruck 1869, wo er seinen Vortrag „Über notwendige Konsequenzen und Inkonsequenzen der Wärmemechanik”︁ hielt, „schon recht vertraut geworden”︁ ( M. II. 446). Über ein Beisammensein mit Helmholtz bei der gleichen Gelegenheit s. M. II. 454, über einen Besuch Mayers bei Liebig in München, Volhard, Justus von Liebig, 1909 II. Bd., S. 353. Mit Schönbein war R. Mayer schon auf der Naturforschertagung in Karlsruhe 1858 sowie in Speyer 1861 zusammengetroffen; desgleichen mit Liebig„, der sehr scharmant gegen mich war”︁ (An seine Frau, 18. Sept. 1858, M. II. 477), sowie mit Helmholtz, Clausius, Holtzmann u. a. Als „warmer Verehrer”︁ R. Mayers (E. v. Lippmann) hat Schönbein diesen darauf in Heilbronn besucht (M. II. 389). Schönbein ist es gewesen, der R. Mayer (1858) die erste Auszeichnung, die Ernennung zum Korrespond. Mitglied der Naturforsch. Gesellschaft zu Basel, verschafft hat (M. II. 354). R. Mayer rühmt Liebigs „ewiges Verdienst um die Menschheit und Wissenschaft”︁. (M. I. 405). Andrerseits erkennt Liebig R. Mayers Größe vollkommen an: „Wie unendlich fruchtbar ist doch das Prinzip der Erhaltung der Kraft in den Naturwissenschaften geworden, … der geistige Fortschritt … erscheint ganz wunderbar”︁ (An Mohr, 1. Dez. 1867; M. II 415). S. auch Liebigs Vortrag über die „Metamorphose der Kräfte”︁ vom 30. März 1858; J. Volhard, Justus von Liebig 1909, I. Bd. S. 439.

- 34 M. I. 406.

- 35 „Wie sich Materien von entgegengesetzter Qualität, eine elektropositive Basis und eine elektronegative Säure neutralisieren, so heben sich Bewegungen von entgegengesetzter, von positiver und negativer Richtung zusammen auf”︁ (M. I. 62; s. hierzu auch Baur, Brief vom 11. Aug. 1841; M. II. 118).

- 36 M. I. 69.

- 37 M. I. 70, 357.

- 38 M. I. 141; M. II. 381.

- 39 In den autobiographischen Aufzeichnungen heißt es: „Pfaff, welcher die Kontakttheorie gegen die chemische Theorie in Schutz nimmt, findet … ganz richtig, daß die von mir gemachten Aufstellungen, insbesondere die Annahme, daß eine gegebene Ursache sich bei Hervorbringung einer ihr gleichen Wirkung erschöpft, mit der sogenannten Kontakttheorie der galvanischen Kette unvereinbar seien”︁ (M. II. 381). Hinsichtlich der Elektrizität ist ferner die Stelle bemerkenswert: „Das Licht ist, wie der elektrische Strom, eine Wellenbewegung … eine Vibration”︁ (M. I. 399); auch sei auf Mayers Rezension über W. Wundt, Mechanik der Nerven und Nervenzentren (mit Beziehung auf elektrische Vorgänge) verwiesen (M. II. 431). Die Frage über die Rolle der Elektrizität im Organismus bezeichnet er als „die subtilste aller Fragen”︁ (An Schaffhausen, 20. Aug. 1877; M. II. 411).

- 40 M. I. 399.

- 41 1851, M. I. 250.

- 42 Wie Weyrauch bemerkt, ist R. Mayers Berechnung des mechanischen Wärmeäquivalentes aus der Differenz der spezifischen Wärmen von Gasen bei konstantem Druck und konstantem Volumen (M. I. 53ff., 243, M. II. 178) die einzige damalige Möglichkeit gewesen, aus vorhandenen experimentellen Daten „ehne neue Versuche”︁ eine genaue Bestimmung zu gewinnen (M. I. 144). Unmittelbar experimentelle Ermittlungen des Wärmewertes der Arbeit, wie sie in den gleichen Jahren Joule in verschwenderischer Fülle bietet, hat R. Mayer nur beiläufig und nicht vollkommen exakt versucht; s. hierzu M. I. 270, 345, 348, 358; M. II. 449, sowie O. Lehmann, Verhandl. d. Naturwiss. Vereins Karlsruhe 26, 83 [1916]. Zum 100. Geburtstage von Robert Mayer.

- 43 In der Mechanik der Wärme 1867 ausgelassen; M. I. 31; über die Beziehung von „Phlogiston”︁ und „Lebenskraft”︁ s. auch M. II. 412.

- 44 Über den animistisch-dynamisch-energetischen Charakter der Phlogistontheorie — statt des „mechanistischen”︁ Charakters der neuen Chemie — s. auch K. A. Hofmann, Sitz. Ber. Preuß. Akad. d. Wissensch. 22. Jan. 1931,

- 45 „Finden und Forschen in der älteren Chemie”︁. Nach v. Grotthuß [1819], Ostw. Klass. 152, 172 soll die negative Elektrizität — E „das längst schon vergessene Phlogiston des berühmten Stahl aufs neue repräsentieren”︁; so lasse sich die Phlogiston-Theorie mit der Theorie von Lavoisier vereinigen!

- 45a M. I. 268.

- 46 M. I. 267.

- 47 Als Verteidiger der Atomistik ist G. Theodor Fechner aufgetreten in seiner „Physikal. und philosoph. Atomlehre”︁ 1. Aufl. 1855, 2. vermehrte Aufl. 1864. R. Mayers skeptische Haltung kehrt bei Wilhelm Ostwald wieder, der jedoch schließlich zur Anerkennung der Atomistik gelangt ist.

- 48 M. I. 267.

- 49 M. II. 122.

- 50 M. I. 48.

- 51 M. II. 253. Über die „Ursache”︁ der Verbrennungswärme.

- 52 M. I. 154.

- 53 M. I. 250; M. II. 300, 423.

- 54 M. I. 69.

- 55 Hinzugefügt ist noch: „Wird eine gleiche Menge Chlorgas das einemal mit einer Salmiak-, das andremal mit einer Ammoniakauflösung vereinigt, so ist, wie der Verfasser fand, die Wärmeentwicklung im letzten Falle viel beträchtlicher, als im ersten. Den Grund hiervon müssen wir zum Teil darin suchen, daß bei der Bildung des Chlorstickstoffs Wäme „latent”︁ wird, die bei der Zersetzung als freie Wärme und als mechanischer Effekt wieder erscheint.”︁

- 56 M. I. 71.

- 57 Heute: Fallkraft = potentielle oder virtuelle Energie, Bewegung = aktuelle oder kinetische Energie (Tucht und Wucht).

- 58 Deussen I. 178.

- 59 M. I. 309, 351.

- 60 M. II. 216.

- 61 M. I. 67.

- 62 Diese Bezeichnungsweise erklärt sich daraus, daß R. Mayer dem „räumlichen Abstand der Materie”︁, der die Fallkraft (Gravitation) in Erscheinung treten läßt, in kühnem Vergleich den „energetischen Abstand”︁ auf dem Gebiet der Bausteine der Materie (Polarität, Resonanz, Potentialdifferenz) analog setzt, der für chemische Kraftäußerung in der Affinität Voraussetzung is t. Einen anderen beziehungsreichen Vergleich gibt R. Mayer mit der „Erde als eine große und immerfort tätige Elektrisiermaschine”︁ (M. I. 353).

- 63 1845; M. I. 67; s. auch M. I. 170. 172, M. II. 264.

- 64 M. I. 251.

- 65 Auch M. II. 254 usw.

- 66 M. I. 402; s. auch M. I. 170, 175, sowie Anm.18).

- 67 Was würde R. Mayer zu den ungeheuerlich hohen Energiebeträgen sagen, die nach heutigen Kenntnissen bei Atomkernprczessen frei werden können!

- 68 M. II. 181.

- 69 M. I. 71.

- 70 Über die Möglichkeit einer technischen Verwendung der auf chemischem Wege gewonnenen elektrischen Energie statt der Dampfkraft s. M. I. 30 (Schlußsatz des Aufsatzes von 1842). Auch weiterhin wird von der Nutzbarmachung der „Kräftemetamorphose zu technischen Zwecken”︁ gesprochen; so in seinem Vortrage auf der Naturforscher-tagung in Innsbruck 1809 (M. I. 350).

- 71 M. I. 74.

- 72 M. I. 75.

- 73 M. I. 405.

- 74 M. I. 78.

- 75 M. I. 79.

- 76 M. I. 76.

- 77 Es ist hier auch an die ähnlich lautenden Äußerungen von Liebig aus der gleichen Zeit zu erinnern. Einerseits hatte er, wie R. Mayer selber rühmend hervorhebt (M. I. 247), „in mehr allgemeineren, so doch in ganz unzweideutigen Ausdrücken auf den zwischen der Wärme und der Bewegung bestehenden Zusammenhang hingewiesen”︁. Andererseits war es „ein großes und anerkanntes Verdienst Liebigs, die Wahrheit dieses aus den Entdeckungen Lavoisiers resultierenden Satzes”︁ („Die einzige Ursache”︁ usw., s. oben; d. Verf.) „gegen erhobene Zweifel und Bedenklichkeiten siegreich verteidigt zu haben”︁ (M. I. 81). (K. F. R. Schultz, Berlin, bestritt noch 1844 den chemischen Stoffwechsel in Pflanzen und Tieren.)

- 78 M. I. 117.

- 79 M. I. 48.

- 80 M. II. 201.

- 81 M. I. 389, 399.

- 82 M. II. 121.

- 83 Wiederum hatte in demselben Jahre (1842), in welchem Mayer mit steter Berufung auf die Chemie die Physik reformierte, Liebig rühmend hervorgehoben, daß durch Übertragung physikalischer Methoden auf die Chemie durch Lavoisier eine Erneuerung der Chemie erreicht worden war (s. M. I. 15).

- 84 M. II. 101.

- 85 M. II. 120, 121.

- 86 M. I. 48.

- 87 M. I. 325; s. auch M. I. 60–62.

- 88 M. II. 115.

- 89 Schon A. Riehl hat auf die große Bedeutung der chemischen Parallelen für R. Mayers physikalische Erkenntnisse hingewiesen; ähnlich W. Ostwald. Auch Liebig hat derartige Vergleiche gezogen, z. B.: „Wärme, Elektrizität und Magnetismus stehen in einer ähnlichen Beziehung zueinander wie die chemischen Äquivalente von Kohle, Zink und Sauerstoff. Die Elektrizität kaufe ich mit chemischer Affinität”︁ usw. (1841).

- 90 M. I. 249.

- 91 M. II. 122.

- 92 M. I. 122.

- 93 M. I. 51.

- 94 Hinzugefügt ist noch der für R. Mayers „positivistische”︁ Bescheidung kennzeichnende Satz: „Die echte Wissenschaft begnügt sich mit positiver Erkenntnis und überläßt es willig dem Poeton und Naturphilosophen, die Auflösung ewiger Rätsel mit Hilfe der Phantasie zu versuchen”︁.

- 95 M. I. 265.

- 96 M. II. 110.

- 97 M. II. 176.

- 98 M. II. 187.

- 99 Ganz analog bleibt R. Mayer bei dem Satze stehen: Bewegung verwandelt sich in Wärme, ohne sich in Erörterungen über den Satz einzulassen: Wärme ist Bewegung. „Wir möchten vielmehr das Gegenteil folgern, daß um Wärme werden zu können, die Bewegung … aufhören müsse, Bewegung zu sein”︁ (M. I. 28, 266). „Aufhörende Bewegung dauert als Wärme fort”︁ (An Baur, 1. Aug. 1841; M. II. 115).

- 99a Die Beziehungen zwischen Wärme und Bewegung sind dieselben wie die quantitativen Beziehungen „zwischen dem Äther und seinem Dampf”︁ (An Griesinger, 20. Juli 1844, M. II. 225); oder wie wenn sich Alkohol beim Erhitzen in „Äther und Wasser”︁ verwandelt. „Bewegung verwandelt sich in Wärme, in diesen fünf Worten hast Du implicite meine ganze Theorie. — Ich habe das Gleichnis gegeben, wie sich eine Säure und Basis in Salz verwandeln, so zwei entgegengesetzte Bewegungen in Wärme”︁ (An Griesinger, 22. Juli 1844, M. II. 217).

- 100 M. I. 48.

- 101 Schopenhauer zitiert den „alten Satz”︁: „Ex nihilo nihil fit, et in nihilum nihil potest reverti”︁ (Welt als Wille und Vorstellung Bd. II., Kap. 41).

- 102 M. II. 178.

- 103 M. I. 31; s. weiter unter II.

- 104 Nach Weyrauch war R. Mayer von der Tatsache überrascht, „daß zwar in der Chemie der ursächliche Zusammenhang zwischen verschwindenden und entstehenden Gebilden (Materien) überall als selbstverständlich galt, während in der Physik „der rote Faden”︁ an tausend Stellen unterbrochen war, daß Ursachen ohne Wirkungen und Wirkungen ohne Ursachen vorgeführt wurden”︁; das gilt vor allem hinsichtlich der „ Unerklärbarkeit”︁ der Reibungswärme (M. I. 15).

- 105 M. I. 23–24.

- 106 Heutzutage, angesichts der gefundenen Äquivalenz von Masse und Strahlungsenergie, gemäß der experimentell belegten Gleichung E = mc2 (z. B. bei der Bildung eines Elektron-Positron-Paares aus einem energiereichen Photon) würde R. Mayer diesen Satz modifizieren. Ist ja Materie schließlich nichts anderes als zusammengeballte Dauerenergie.

- 107 M. I. 24.

- 108 M. I. 71.

- 109 M. I. 255, 256.

- 110 Der enge mechanistische Kausalbegriff (mit Konstellation und Impuls, Ort und Geschwindigkeit von Massenpunkten), wie er in der Weltformel von Laplace seinen schärfsten Ausdruck gefunden hat, spielt für R. Mayer nur eine untergeordnete Rolle; er gehört lediglich der (von ihm hochgeschätzten) klassischen Mechanik an.

- 111 M. I. 224.

- 112 M. I. 101, 102.

- 113 M. I. 104.

- 114 M. I. 102.

- 115 M. I. 440–446.

- 116 S. hierzu auch A. Mittasch, Auslösungskausalität, ein vergessenes Kapitel Robert Mayer? Umschau 43, 1114 [1939]. Robert Mayer und die Katalyse, Chemiker-Ztg. 64, 38 [1940]. Fernerhin: „Von Davy und Döbereiner bis Deacon”︁ 1932, S. 94 ff.

- 117 M. I. 87.

- 118 Es handelt sich hier um Vorgänge, bei denen „die Ursache der Wirkung nicht nur nicht gleich oder proportional ist, sondern wo überhaupt zwischen Ursache und Wirkung gar keine quantitative Beziehung besteht, vielmehr in der Regel die Ursache der Wirkung gegenüber eine verschwindend kleine Größe zu nennen ist”︁. Obwohl es nicht deutlich ausgesprochen ist, läßt sich doch erkennen, daß schon nach Mayers Auffassung der Begriff „Auslösung”︁ das Bestehen latenter (potentieller) Energien voraussetzt, die irgendwie gehindert, gehemmt, gesperrt oder blockiert sind und gewissermaßen „auf Betätigung warten”︁; eine wie große Rolle heute derartige Begriffe, z. B. in der „Verstärkung”︁ der Elektrizitätslehre und in der gesamten Physiologie der Wirk- und Reizstoffe samt „Induktion”︁ und Nervenimpulsen spielt, braucht nur angedeutet zu werden. Man kann sich unschwer vorstellen, wie R. Mayer von seinem allgemeinen dualen Kausalbegriff aus sich zu der noch heute vielfach behaupteten „Akausalität”︁ atomaren Geschehens stellen würde: Amechanität, d. h. Versagen der Begriffe spezieller mechanischer Kausalität, nicht aber „Akausalität”︁ = vollkommene Ursachlosigkeit = absoluter Zufall!

- 119 S. auch M. I. 223 über den zweifachen Sinn des Wortes „Kraft”︁.

- 120 M. I. 260.

- 121 M. II. 204.

- 122 M. I. 333.

- 123 M. II. 250.

- 124 In der Vorstellung einer Obergesetzlichkeit des Lebens trifft R. Mayer durchaus mit Schopenhauer (s. Anm.32) sowie mit den späteren Anschauungen von Liebig zusammen. Liebig lehrt, „daß in dem lebendigen Leibe eine Ursache besteht, die die chemischen und physikalischen Kräfte der Materie beherrscht und sie zu Formen zusammenführt, die außerhalb des Organismus niemals wahrgenommen werden.”︁ Zugleich aber gilt: „Es ist kein anderer Weg denkbar, eine Einsicht in das Wesen der Lebenskraft zu erhalten, als der Weg der Naturforschung”︁. Nach W. Ostwald herrscht die Biologie „als autonome Wissenschaft, allerdings nicht unabhängig von Chemie und Physik, sondern innerhalb der durch sie gegebenen Grenzen des empirisch Möglichen.”︁ S. hierzu auch A. Mittasch, Katalyse und Lebenskraft, Umschau 40, 733 [1936], Katalyse und Determinismus, 1938.

- 125 M. I. 401.

- 126 In seiner durchaus dynamisch-aktivistischen Einstellung zur Naturwirklichkeit erscheint R. Mayer einerseits als ein Nachfahr von Paracelsus (dessen „Tugend”︁ = das zum Wirken taugende Vermögen des „Dinges”︁ = Materie) und von Leibniz. wie er anderseits in gewisse Annäherung an Schopenhauers „Willen in der Natur”︁ gelangt: „Der Wille ist die Kraft”︁. — „Damit etwas geschieht, muß freie Energie vorhanden sein”︁ ( W. Ostwald, Scientia 1911, 369: Der Wille und seine physische Grundlegung.)

- 127 M. II. 191.

- 128 M. I. 20.

- 129 M. I. 265.

- 130 M. I. 355.

- 131 M. I. 376.

- 132 M. I. 398.

- 133 M. I. 404.

- 134 M. I. 355.

- 135 M. I. 356, 357.

- 136 M. I. 108.

- 137 M. I. 376.

- 138 M. I. 418.

- 139 M. I. 262.

Citing Literature

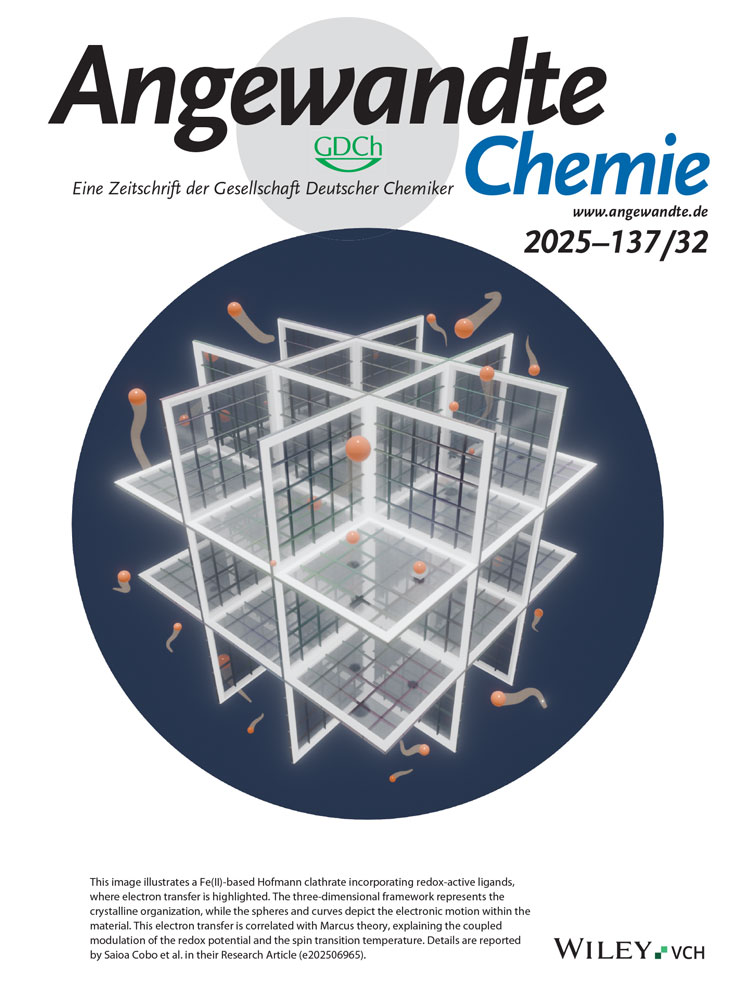

This is the

German version

of Angewandte Chemie.

Note for articles published since 1962:

Do not cite this version alone.

Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.

We apologize for the inconvenience.