Hide-and-seek: Neurotropes Plattenepithelkarzinom der periorbitalen Region – eine Fallserie und Übersichtsarbeit aktueller Literatur

Zusammenfassung

Das Plattenepithelkarzinom ist nach dem Basalzellkarzinom das zweithäufigste Malignom der Haut und wird vorwiegend an sonnenexponierten Stellen wie der Gesichtshaut diagnostiziert. Diese meist lokal destruktiv wachsende Malignität kann durchaus auch invasives Wachstumsverhalten, wie perineurale Ausbreitungsmechanismen, aufweisen. Das Plattenepithelkarzinom der periorbitalen Region ist in bis zu 14 % der Fälle mit perineuraler Invasion assoziiert. Vor allem in diesem Bereich birgt die anatomische Nähe zu den Hirnnerven das Risiko einer Progression Richtung zentrales Nervensystem, was mit einer schlechteren Prognose assoziiert ist. Der klinisch unauffällige Charakter dieser Entität resultiert oft in einer Verzögerung der definitiven Diagnosestellung, wodurch die vollständige Resektion und anschließende Rekonstruktion erschwert werden. Eine aufmerksame klinische Evaluierung kann bereits vor Erlangen histologischer Befunde Hinweise für ein perineurales Wachstum liefern.

Neben fünf herausfordernden Fällen analysiert diese Arbeit Risikofaktoren, klinische als auch histologische Merkmale und Behandlungsoptionen des periorbitalen Plattenepithelkarzinoms mit perineuraler Invasion.

Einleitung

Das Plattenepithelkarzinom ist nach dem Basalzellkarzinom das zweithäufigste Malignom der Haut. Für gewöhnlich entsteht es aufgrund chronischer UV-Exposition vorwiegend in sonnexponierten Arealen wie dem Gesicht [1, 2]. Obwohl das kutane Plattenepithelkarzinom sich meist lokal aggressiv ausbreitet, kann es durchaus auch invasives Wachstumsverhalten zeigen. Dies kann zu einem ausgedehnteren Befall als klinisch vermutet führen [3]. Eine besondere Form des Wachstumsverhaltens ist die perineurale Invasion (PNI). Die perineurale Invasion wurde erstmals 1985 beschrieben [4] und als neoplastische Ausbreitung entlang Schichten geringsten Widerstandes innerhalb des Bindegewebes um Nerven oder lymphatische Gefäße im Epi- oder Perineurium definiert [5]. Heutzutage ist die histologische Definition von Liebig et al. geläufig, welche neoplastische Zellen in der Nähe des Nervens voraussetzt. Ungeachtet der Nervenschicht, in welcher neoplastische Zellen gefunden werden, muss mindestens ein Drittel (33 %) der Zirkumferenz des Nervens betroffen sein [6]. Die heterogene Gruppe der Plattenepithelkarzinome zeigt eine unterschiedliche Rate an PNI von 5,2 % bis zu 90 % [7], wobei fortgeschrittene Tumorstadien mit einer höheren Inzidenz vergesellschaftet sind [8]. Die histologische PNI muss immunhistochemisch nachgewiesen werden und wird von der klinischen PNI unterschieden [9]. Diese ist durch neurologische Symptome wie Taubheit, motorische Beeinträchtigung oder Neuralgie charakterisiert. Klinische PNI repräsentiert fortgeschrittene Stadien neoplastischer Invasion und kann auch der erste klinische Hinweis für eine neurale Beteiligung sein [10]. Speziell im Gesichtsbereich kann eine Infiltration von Hirnnerven in einer Ausbreitung zum zentralen Nervensystem resultieren, da Hirnnerven lediglich einen kurzen Verlauf durch das subkutane Gewebe aufweisen bevor sie durch den Schädelknochen treten. Das invasive Wachstumsverhalten sowie die hohe Rezidivrate solcher Neoplasien erfordern multimodale Behandlungsstrategien [11]. Nichtsdestotrotz fehlen diagnostische sowie therapeutische Leitlinien.

In dieser Arbeit präsentieren wir eine Übersicht aktueller Literatur zum Plattenepithelkarzinom mit perineuralem Wachstum, um auf diese spezielle Art des Ausbreitungsverhaltens aufmerksam zu machen. Es werden Risikofaktoren, klinische sowie histologische Charakteristika und Behandlungsoptionen anhand fünf rezenter Fälle von periorbitalem Plattepithelkarzinom mit PNI diskutiert.

Fallpräsentationen

Zwischen 2012 und 2019 wurden an unserer Abteilung fünf (2,11 %) von 237 Fällen nichtmelanotischer kutaner Karzinome in der periorbitalen Region mit PNI diagnostiziert.

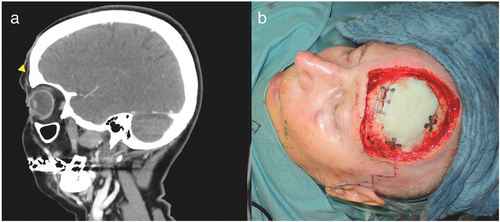

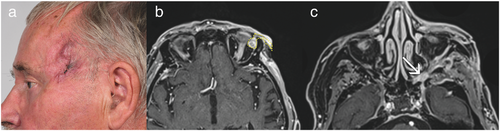

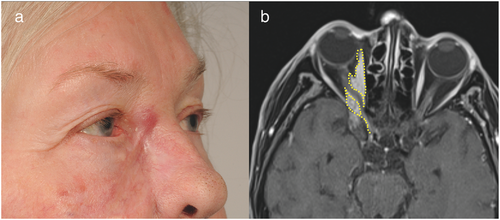

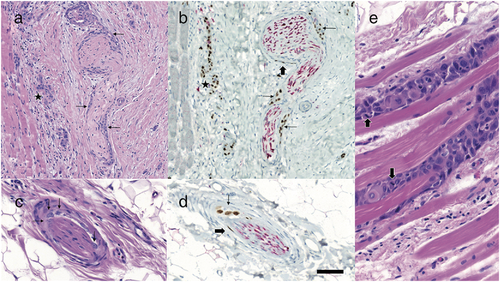

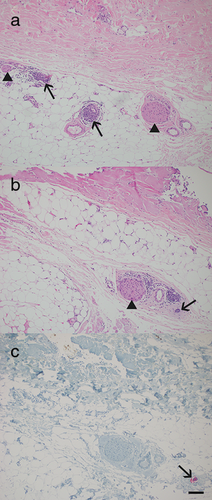

Vier (Fall 1–4) dieser fünf Patienten wurden nach mindestens einem frustranen Versuch der Exzision eines Plattenepithelkarzinoms in der periorbitalen Region an unsere Abteilung überwiesen (Abbildungen 1, 2). Die fünfte Patientin (Fall 5) wurde uns zur Narbenkorrektur nach vermeintlich kompletter Resektion eines Plattenepithelkarzinoms vorgestellt (Abbildung 3). Nichtsdestotrotz zeigten alle fünf chirurgischen Präparate immunhistochemisch ein Plattenepithelkarzinom mit PNI (Abbildungen 4, 5).

Das mittlere Alter bei initialer Diagnose betrug 69 Jahre (63–79 Jahre). Alle Patienten wurden als Hauttyp 2 nach Fitzpatrick klassifiziert. Vier Fälle wiesen eine Vorgeschichte mit malignen Erkrankungen auf; zwei Patienten nahmen zum Zeitpunkt der Diagnose eine immunsuppressive Medikation ein. Die Patientencharakteristika sind in Tabelle 1 dargestellt.

| Fall # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| Alter bei Diagnose | 69 | 66 | 63 | 79 | 71 |

| Geschlecht | Weiblich | Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich |

| Maligne Erkrankungen in der Anamnese | Polycythaemia rubra vera | Multiple Basalzellkarzinome | Mammakarzinom | Keine | Karzinom der Glandula parotis |

| Immunsuppression | Ruxolitinib | Mycophenolsäure, Sirolimus (Nierentransplantation) | Keine | Keine | Keine |

| Anzahl der Resektionen (an unserer Abteilung) | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Anatomische Lokalisation der Primärläsion | Stirn | Mediale Wange | Medialer Augenwinkel | Frontotemporal | Mediale Wange |

| Involvierte Nerven und Muskeln | Nervus (N.) supraorbitalis, N. supratrochlearis | N. infraorbitalis, N. mandibularis, N. oculomotorius, buccaler Ast des N. facialis | N. infraorbitalis | N. auriculotemporalis, Musculus rectus superior, N. oculomotorius | N. opticus, N. infraorbitalis |

| Klinische Hinweise für PNI bei Erstvorstellung | Parästhesie, Taubheit | Schmerz | Taubheit | Parästhesie der Temporalregion | Schmerzhafte Schwellung |

| Involvierung Knochen | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |

| Exenteratio orbitae | Nicht durchgeführt | Nicht durchgeführt | Nicht durchgeführt | Nicht durchgeführt | Nicht durchgeführt |

| Rekonstruktionsverfahren | Freie Musculus-Gracilis-Lappenplastik | Transpositionslappenplastik (McGregor Lappenplastik), Vollhauttransplantat | Stirnlappenplastik, Transpositionslappenplastik (McGregor Lappenplastik) | Lokale Lappenplastik, Vollhauttransplantat | Stirnlappenplastik, Transpositionslappenplastik (McGregor Lappenplastik) |

| Klinische Symptome des Rezidivs | Hauterosionen im Randgebiet der freien Lappenplastik | Schmerz, Druckgefühl | - | Schmerzhafter Druck hinter dem Auge, Okulomotoriusparese | Druck hinter dem Auge, Doppelbilder, partieller Visusverlust |

| Strahlentherapie | Nein | 60 Gy | Nein | 60 Gy | 60 Gy |

| Monate bis Rezidiv | 11 | 4 | – | 7 | 7 |

| Letzte Nachuntersuchung (Monate nach Erstdiagnose) | 24 | 14 | 17 | 15 | 47 |

| Aktueller Status | Rezidivfrei nach kompletter Rezidivresektion | Palliativtherapie; Lost to follow-up nach 14 Monaten | Rezidivfrei | Stabile Erkrankung nach Strahlentherapie; keine Lymphknoten- oder systemische Metastasen | Stabile Erkrankung nach Strahlentherapie; keine Lymphknoten- oder systemische Metastasen |

Klinische Symptome von PNI wurden in vier Fällen dokumentiert und präsentierten sich als Paralyse oder Neuralgie des jeweils involvierten Nerven. In einem Fall (Fall 4) zeigte der Patient schmerzhafte Dysästhesien in Zusammenhang mit okulomotorischer Lähmung, hinweisend auf eine Beteiligung von Nerven entlang des Sinus cavernosus (Abbildung 2a). Schließlich zeigte sich neoplastisches Wachstum um den Orbitarand mit Ausbreitung entlang des Musculus rectus superior. Es kam somit zur direkten orbitalen Invasion über das orbitale Septum hinaus mit perineuraler Manifestation (Abbildung 2b, c und 4e). In einem weiteren Fall (Fall 5) zeigte die Patientin keine Paralyse, aber eine schmerzhafte Schwellung im medialen Bereich der Wange, als sie für eine Narbenkorrektur zu uns überwiesen wurde (Abbildung 3a). Bei dieser Patientin war irrtümlich eine Dakryozystitis diagnostiziert und initial eine antibiotische Therapie eingeleitet. Der histologische Befund des chirurgischen Präparates zeigte ein lokales Rezidiv eines Plattenepithelkarzinoms mit PNI des infraorbitalen Nervs, womit die initialen Symptome erklärte.

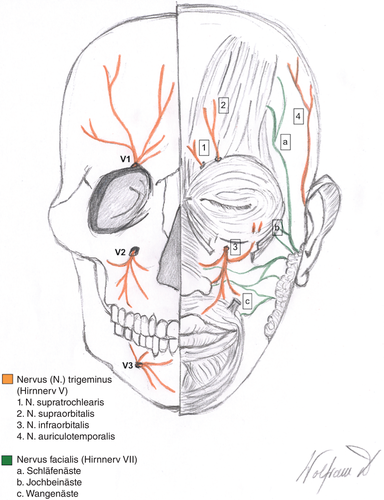

In den meisten Fällen waren Äste des Nervus trigeminus involviert (n = 4), welche sich in Form von Schmerzen oder Taubheit der betroffenen Region äußerten. Einmal war der Nervus supraorbitalis betroffen und dreimal der Nervus infraorbitalis. In einem Fall war auch der mandibuläre Ast involviert. In zwei Fällen wurde eine Invasion des Nervus supratrochlearis und des Nervus auriculotemporalis, welche kleinere Äste des Nervus trigeminus sind, beobachtet. Weitere involvierte Hirnnerven waren der Nervus opticus, der Nervus oculomotorius und einer der buccalen Äste des Nervus facialis. Der anatomische Verlauf des Nervus trigeminus und des Nervus facialis in der periorbitalen Region ist in den Abbildungen 6 und 7 dargestellt.

Alle Fälle wurden in einem interdisziplinären Tumorboard diskutiert. Das Staging umfasste eine präoperative Ultraschalldiagnostik der regionären Lymphknoten, um disseminierte Malignität auszuschließen, und eine Computertomographie sowie Magnetresonanztomographie um eine mögliche neoplastische Ausbreitung festzustellen.

Metastasen der Lymphknoten konnten in keinem der Fälle nachgewiesen werden. Die durchschnittliche Zahl an Operationen, um eine komplette Resektion zu erreichen, war drei (2–5). In zwei von fünf Fällen war eine Resektion von Knochenanteilen notwendig. Nach Erlangung tumorfreier Resektionsränder wurde eine Rekonstruktion mittels lokalen oder regionären Lappenplastiken und in einem Fall mittels freier Gracilis-Muskellappenplastik durchgeführt. Trotz vorangegangener kompletter Resektion kam es bei vier Patienten nach durchschnittlich 7,25 Monaten (4–11 Monate) zu einem Rezidiv. Eine Patientin verblieb bei einem Follow-up von 17 Monaten ohne Lokalrezidiv. Bei drei Patienten wurde eine Strahlentherapie empfohlen. Beim ersten dieser Patienten wurde die Bestrahlungstherapie aufgrund mangelnder adjuvanter Therapiealternativen gewählt, da eine systemische immunmodulatorische Therapie bei vorangegangener Organtransplantation nicht möglich war. Dieser Patient erhielt nach erfolgter Bestrahlung eine Palliativtherapie und erschien nach 14 Monaten nicht mehr zur Nachkontrolle. Die anderen beiden Patienten zeigten nach der Bestrahlung einen stabilen Verlauf ohne Hinweise einer Metastasierung bei einem Follow-up von 15 und 47 Monaten. Der zweite Patient erhielt die Strahlentherapie bei Rezidiv eines Plattenepithelkarzinoms mit PNI, welches sich bereits bis in das zentrale Nervensystem ausgebreitet hatte und somit chirurgisch nicht mehr resektabel war. Bei der dritten Patientin wurde die Bestrahlungstherapie empfohlen, da sich die Neoplasie histologisch trotz erfolgter Nervenresektion bis an das Schädelforamen und histologisch bis an den Resektionsrand reichend zeigte. Bei den übrigen zwei Patientinnen erfolgte keine Radiatio. Eine dieser Patientinnen zeigte nach erfolgter Knochenresektion freie Resektionsränder. Die andere Patientin ertschied sich aufgrund deutlich erhöhten Risikos für strahlenassoziierte Komplikationen, wie zum Beispiel Visusverlust, gegen eine adjuvante Strahlentherapie.

Perineurale Invasion bei Plattenepithelkarzinom der periorbitalen Region

Ungefähr 10 % aller kutanen Plattenepithelkarzinome der Gesichtsregion betreffen die periorbitale Region (Abbildung 6) [12]. Der Großteil von Neoplasien in diesem Bereich sind Basalzellkarzinome, auch als trichoblastäre Karzinome bezeichnet. Das Plattenepithelkarzinom stellt mit 9 %–14 % die zweithäufigste Malignität dar [12]. Anatomische Besonderheiten der periorbitalen Region stellen im Falle von PNI die Therapie vor eine spezielle Herausforderung. Die meisten Nerven weisen einen kurzen Verlauf durch das subkutane Gewebe auf, bevor sie durch den Schädelknochen treten. Die Orbita kann entlang von Ästen des Nervus trigeminus (Hirnnerv V) befallen werden (Abbildung 7), indem diese sich zentripetal entlang des Nervus supratrochlearis oder des Nervus supraorbitalis (Äste des Nervus frontalis/V-1), des Nervus infraorbitalis (Ast des Nervus maxillaris/V-2) oder des Nervus auriculotemporalis (Ast des Nervus mandibularis/V-3) ausbreiten und schließlich den Hauptast des Nervus trigeminus sowie andere Hirnnerven wie den Nervus oculomotorius (Hirnnerv III) erreichen [13]. Darüber hinaus wurde eine Infiltration der Augenmuskeln nach Invasion der Orbita mit schlussendlicher Beteiligung des Nervus opticus (Hirnnerv II) beschrieben [13]. Endäste des Nervus facialis (Hirnnerv VII) wie der Ramus temporalis, zygomaticus oder buccalis können im Zuge eines Plattenepithelkarzinoms der periorbitalen Region ebenfalls involviert sein (Abbildung 7). Die Besonderheit der Gesichtsanatomie, vor allem im Bereich der periorbitalen Region, sollte im Zuge der klinischen Untersuchung immer berücksichtigt werden. Klinische Symptome wie Parästhesie, Taubheit oder Schmerz können bereits vor dem definitiven histologischen Befund Hinweise für eine PNI sein.

Risikofaktoren von perineuraler Invasion

Risikofaktoren von nichtmelanotischen Karzinomen der Haut schließen vorrangig Hauttyp 1 oder 2 nach Fitzpatrick, hohes Alter und chronischen UV-Schaden ein. In Bezug auf das Plattenepithelkarzinom mit PNI stellen Immunsuppression sowie desmoplastisches Wachstum spezifische Risikofaktoren dar. Eine immunsuppressive Medikation nach Organtransplantation erhöht das Risiko, ein Plattenepithelkarzinom zu entwickeln um das 65fache [2, 14]. Dieses Risiko steigt mit der Dauer der Immunsuppression [15, 16]. Während die Abstoßung des Transplantates durch die generelle Suppression der Immunantwort verhindert wird, wird der Körper im Gegenzug anfälliger für die Entstehung von Neoplasien. Eine rezente Arbeit fand heraus, dass eine immunsuppressive Medikation Mutationen in Tumorsuppressorgenen hervorrufen und somit eine Karzinogenese zur Folge haben kann [17]. Darüber hinaus wurde eine PNI bei 39 % der Plattenepithelkarzinomen bei organtransplantierten Patienten [18] im Vergleich zu 2,5 % bis 14 % bei nichttransplantierten Patienten gefunden [19].

Ein weiterer Risikofaktor für PNI ist desmoplastisches Wachstumsverhalten, auch als szirrhöses oder sklerodermiformes Wachstum bekannt [20, 21]. Histopathologisch wurde die Desmoplasie bereits 1997 beschrieben [22]. Diese wird als Fibrose mit erhöhter Anzahl an Fibroblasten, als Sklerose mit reduzierter Anzahl an Fibroblasten und gleichzeitiger Homogenisierung von Kollagenfasern mit Präsenz von neoplastischen Zellen in einer strangartigen Anordnung, auch Indian filing genannt, definiert. Während rezente Literatur Desmoplasie als Risikofaktor für PNI einstuft [23], veröffentlichte Haug et al. 2020 die erste Studie, die PNI alleinig mit desmoplastischem Plattenepithelkarzinom assoziiert [24]. Weitere Untersuchungen sind allerdings erforderlich, um dies zu belegen.

Diagnose der perineuralen Invasion

Klinische Charakteristiken

Symptome von PNI werden oft missinterpretiert und somit Plattenepithelkarzinome mit PNI initial fehldiagnostiziert. Diesbezüglich wurden unter anderem, ähnlich einem unserer eigenen Fälle, klinische Symptome fehlerhaft als Dakryozystitis diagnostiziert, während sich dahinter eine Metastase eines hepatozellulären Karzinoms verbarg [25]. Im Falle von suspizierter PNI der periorbitalen Region sollte eine detaillierte ophthalmologische Untersuchung zum Ausschluss weiterer Differenzialdiagnosen eingeleitet werden [13]. Infiltration von unterschiedlichen Nerven resultiert in unterschiedlichen Symptomen. Taubheit der Oberlippe nach Infiltration des Nervus infraorbitalis und Schwäche der distalen Äste des Nervus facialis werden unter anderem als das sogenannte “numb cheek-limp lower lid” syndrome zusammengefasst [26]. Klinische Symptome wie Trigeminusneuralgie wurden nach Infiltration des Nervus trigeminus mit einer verzögerten Diagnose eines Plattenepithelkarzinoms beschrieben [27]. Eine Infiltration des Nervus opticus selbst (Abbildung 3a) ist selten, aber nicht ausgeschlossen, speziell in Fällen, die spät diagnostiziert oder von den Patienten geleugnet werden. Eine Infiltration des Stromas des Nervus opticus stellt bereits eine neoplastische Ausbreitung in das zentrale Nervensystem dar. Klinisch kann sich dies als Druckgefühl hinter dem Auge, in Doppelbildern oder als partieller Visusverlust darstellen. Eine okulomotorische Parese kann auf eine Invasion des Sinus cavernosus hinweisen [28]. Neoplastische Formationen, die Äste des Nervus facialis infiltrieren, können eine Fazialisparese imitieren und zu einer Dysfunktion des Augenlids, Lagophthalmus, herabgesetzter Lidschlussfrequenz und eventuell zu neuropathischer Keropathie führen [13]. Fälle, die irrtümlich als mikrovaskuläre Geschehen interpretiert wurden, erschienen initial in Anbetracht des fortgeschrittenen Alters der Patienten plausibel [29]. Im Falle von uncharakteristischen Symptomen sollte PNI in Betracht gezogen werden.

Radiologische Charakteristiken

Das präoperative Staging der regionären Lymphknoten sollte routinemäßig mittels Ultraschall gemäß aktueller Literatur und der AWMF-Leitlinien des kutanen Plattenepithelkarzinoms durchgeführt werden [20, 21, 30]. Hochrisikoläsionen mit PNI zeigen nicht nur regionäre und ferne Metastasen in 47,3 % der Fälle, sondern auch eine lokale Rezidivrate von 47,2 % [31]. Dies spricht für eine rapide Progression sowie ein inkohärentes Wachstumsverhalten von Neoplasien mit PNI. Generell wird eine regionäre Lymphknoteninvasion in nur 5 % der Patienten mit kutanem Plattenepithelkarzinom beschrieben [32]. Im Falle von suspizierter oder diagnostizierter PNI wird eine weiterführende Bildgebung empfohlen. Sowohl die Computertomographie (CT) als auch die Magnetresonanztomographie (MRT) werden hierzu als adäquate Methoden angesehen [33]. Die MRT ist allerdings aufgrund der multiplanaren Bildgebung und herausragendem Weichteilkontrast die Modalität erster Wahl zur Darstellung von perineuralem Wachstum. Im Generellen sind Spin-Echo-Sequenzen (beispielsweise Standard-T1-gewichtete Sequenzen ohne Fettsättigung) am besten für die Darstellung von Weichteilgewebe geeignet [34]. Zudem sind Gadolinium-basierte Kontrastmittel in der Veranschaulichung möglicher perineuraler Infiltration zur Demarkierung hilfreich. Nichtsdestotrotz kann eine CT-basierte Bildgebung im Falle von knöcherner Beteiligung vorteilhaft sein [35]. Obwohl die CT im Allgemeinen als primäre Diagnostik bevorzugt wird, wird die präoperative MRT bei suspizierter PNI empfohlen, da das klinische Bild womöglich nicht das wahre Ausmaß des neoplastischen perineuralen Befalls widerspiegelt (Abbildungen 1-3). Die sensitivste und genaueste Methode zur Evaluierung neoplastischen Wachstums bleibt aber die intraoperative Beurteilung und Exploration in Kombination mit histologischer Befundung des chirurgischen Präparates [35].

Histologische Charakteristiken

Die perineurale Invasion wird histologisch diagnostiziert [35]. Neben einer gewöhnlichen Hematoxylin-Eosin (HE)-Färbung sollten zusätzlich spezielle immunhistochemische Färbungen in Betracht gezogen werden [36]. Malignitätskriterien in der HE-Färbung sind hohe Zellularität begleitet von multiplen Mitosen, Pleomorphismus und Hyperchromasie, definitionsgemäß für PNI entlang hyperplastischer Nerven. Immunhistochemisch wird das Protein S100 als zytoplasmatischer Marker für neurale Schwann-Zellen und als epitheliales Membranantigen für perineurale Zellen angewandt. P40 ist ein nukleärer Marker für gewöhnliche Keratinozyten als auch für das neoplastische Plattenepithelkarzinom und kann aufgrund seiner Färbung von Kernen maligner perineuraler Zellen als Positivkontrolle eingesetzt werden (Abbildung 4). Die Zytokeratinmarker AE1/AE3, CAM5.2, CK5/6 und p63 werden ebenso immunhistochemisch zur Detektion zytoplasmatischer und nukleärer Färbung von neoplastischen Zellen herangezogen.

Intraoperative Gefrierschnittdiagnostik wird bei PNI als problematisch angesehen und wird üblicherweise nicht empfohlen. Ebenso kann es im Falle von PNI bei mikrographischer Mohs-Chirurgie zu fehlerhaften Interpretationen kommen [9]. Inkohärentes, strangartiges Wachstumsverhalten (Indian filing) und perineurale Infiltration können irrtümlicherweise in beide Richtungen fehlinterpretiert werden. Die Vorbereitung von Gefrierschnitten kann Risse im Präparat verursachen und somit eine nicht repräsentative Ausrichtung von Zellen zur Folge haben: Einerseits können Gefäße, vor allem Kapillargefäße, Indian filing des szirrhösen Plattenepithelkarzinoms imitieren, andererseits können neoplastische Zellen aufgrund von Missinterpretation des Indian filing als Gefäß unbemerkt bleiben. Ein wesentlicher Hinweis für PNI und Diagnose von szirrhösem Plattenepithelkarzinom, sklerodermiformen Basalzellkarzinom sowie desmoplastischem Melanom ist die inflammatorische Reaktion von Lymphozyten in follikelähnlicher Formation an der Peripherie der Läsion in einem ansonsten gesund wirkenden Gewebe (Abbildung 5).

Therapie des Plattenepithelkarzinoms mit perineuralem Wachstum

Radikale chirurgische Resektion ist bei dem Plattenepithelkarzinom mit PNI die Therapie der ersten Wahl. Bei invasiven Subtypen im Gesichtsbereich steigt allerdings das Risiko, dass eine chirurgische Exzision in positiven Resektionsrändern resultiert [37]. Diese Tatsache kann teilweise mit der Angst vor funktionellen Defiziten nach ausgedehnter Resektion begründet werden [38]. Vor allem in anatomisch anspruchsvollen Bereichen wie der periorbitalen Region kann es zu zurückhaltendem chirurgischen Exzisionsausmaß kommen. Im Fall von suspizierter und/oder diagnostizierter PNI sollte eine radikale chirurgische Resektion von erfahrenen rekonstruktiven Chirurgen durchgeführt werden, um die Sorge vor ausgedehnten Defekten und anspruchsvollen Rekonstruktionen möglichst gering zu halten. Der Chirurg sollte die Defektgröße nicht fürchten, sondern die komplette Resektion priorisieren. Trotzdem kann inkohärentes Wachstumsverhalten die Planung der chirurgischen Resektion erschweren und die Wahl der Resektionsränder inkorrekt verlaufen [29]. Intraoperative Gefrierschnittdiagnostik sowie auch mikrographische Mohs-Chirurgie bieten lediglich geringe Information [9]. In Hinblick auf die chirurgische Therapie des kutanen Plattenepithelkarzinoms zeigt sich die aktuelle Literatur nicht konsistent [39]. Ein interdisziplinärer Ansatz sowie eine präoperative Planung und Bildgebung sind essentiell in der Optimierung der chirurgischen Therapie, um die Anzahl wiederholter Resektionen möglichst gering zu halten und die Verzögerung adjuvanter Therapiemaßnahmen zu verhindern [40].

Im Falle einer Infiltration des Nervus opticus ist in einem kurativen Setting die Exenteratio orbitae die Therapie der Wahl [41]. Falls eine komplette Exzision technisch nicht möglich ist, zu mutilierend ist oder von dem Patienten abgelehnt wird, kann die Strahlentherapie eine wertvolle Alternative darstellen. Adjuvante Radiatio wird als Option zur Reduktion der lokalen Rezidivrate angesehen [42] und verlängert signifikant die krankheitsfreie Überlebenszeit, wenn der histologische Befund knappe oder sogar positive Resektionsränder aufweist [43]. Nichtsdestotrotz sollten Fälle mit PNI großkalibriger Nerven wie Hirnnerven und deren Ästen generell von einem interdisziplinären Tumorboard betreut werden und nur dann eine Strahlentherapie in Betracht gezogen werden [44]. Bei älteren Patienten mit reduziertem Allgemeinzustand könnte die Brachytherapie eine Alternative zur externen Radiatio darstellen [45]. Allerdings kann dies auch bestrahlungsassoziierte Komplikationen zur Folge haben. In der periorbitalen Region kann dies in 10 %–30 % nach konventioneller Strahlentherapie sogar den Verlust des Augenlichtes durch bestrahlungsassoziierte optische Neuropathie bedeuten. Eine rezente komparative Übersichtsarbeit über intensitätsmodulierte Strahlentherapie versus Protonentherapie in der periorbitalen Region zeigte keinen signifikanten Unterschied in der Inzidenz von Visusverlust. Nichtsdestotrotz konnte man feststellen, dass bei der Anwendung von modernen Modalitäten reduzierte Strahlendosen den optischen Apparatus erreichen [46].

Falls sich eine chirurgische Resektion und Strahlentherapie als nicht ausreichend erweisen, sollte eine systemische Therapie erwogen werden. Neuartige Therapien, wie Inhibitoren des Transmembranproteins programmed cell death protein 1 (PD1), wurden 2018 zur Therapie des fortgeschrittenen kutanen Plattenepithelkarzinoms zugelassen [47]. Bis dato haben diese vielversprechende Resultate bei Patienten mit schlechter Prognose gezeigt, aber nur wenige Fallberichte haben PD-1-Inhibitoren in der Behandlung des Plattenepithelkarzinoms mit PNI beschrieben [48-50]. Stevenson et al. untersuchten die Expression von PD-1 und PD-L2 (PD ligand) in Biopsiepräparaten von kutanen Plattenepithelkarzinomen mittels Immunhistochemie. Die stärkste PD-1 und PD-L2-Expression wurde in Plattenepithelkarzinomen mit PNI im Vergleich zu invasiven, superfiziellen oder transplantassoziierten Plattenepithelkarzinomen festgestellt [48]. Zudem ist die Signifikanz der Sentinellymphknotenbiopsie beim Plattenepithelkarzinom im Gesichtsbereich weiterhin unklar, da die evidenzbasierte Literatur hinsichtlich der Überlebensrate lückenhaft ist [51]. Daher zählt die Sentinellymphknotenbiopsie nicht zu den Standardmethoden im Staging des kutanen Plattenepithelkarzinoms im Gesichtsbereich. Obwohl die Sentinellymphknotenbiopsie im Falle von besonders invasiven Neoplasien wie dem Plattenepithelkarzinom mit PNI in Betracht gezogen wird, gibt es keine ausreichende Datenlage hierzu [52]. Daher wird eine prophylaktische Lymphadenektomie bei dieser Entität nicht empfohlen [53]. Eine Lymphknotendissektion wird laut Literatur nur bei verifizierten Lymphknotenmetastasen empfohlen, um eine lokale Kontrolle der Neoplasie zu erreichen [54].

Prognose des Plattenepithelkarzinoms mit perineuraler Invasion

Studien haben gezeigt, dass ein Tumordurchmesser von > 2 cm, eine Tumordicke von > 6 mm und ein Durchmesser hyperplastischer Nerven von ≥ 0,1 mm mit einem schlechteren Outcome vergesellschaftet sind [55]. Brantsch et al. beschreiben, dass eine Tumordicke von > 6 mm und desmoplastisches Wachstumsverhalten unabhängige Risikofaktoren für die Wahrscheinlichkeit von Rezidiven und Metastasen darstellen [3]. Eine rezente Studie berichtete allerdings, dass ein signifikant erhöhtes Risiko für neoplastische Progression bei Desmoplasie mit PNI im Vergleich zu Desmoplasie ohne PNI beobachtet werden kann. Darüber hinaus war die Präsenz von PNI auch mit einem erhöhten Tumordurchmesser sowie einer erhöhten Tumordicke assoziiert [24]. Deshalb sollte PNI als Faktor für eine schlechte Prognose gelten, welcher häufig gemeinsam mit anderen Risikofaktoren auftritt.

Schlussfolgerungen

Das kutane Plattenepithelkarzinom der periorbitalen Region mit PNI ist eine chirurgische Herausforderung. Aufmerksame klinische Evaluation kann bereits vor histologischer auf eine perineurale Invasion hinweisen. Präoperative Bildgebung mit MRT oder CT sollte bei suspizierter PNI in Betracht gezogen werden. Diese Fälle sollten im Zuge eines interdisziplinären Tumorboards besprochen und das Vorgehen exakt geplant werden. Im Falle von inkohärentem Wachstumsverhalten sind erweiterte Sicherheitsabstände anzudenken, wobei Karzinome in der periorbitalen Region dann von erfahrenen rekonstruktiven Chirurgen reseziert werden sollten. Postoperativ ist eine intensive und verlängerte Nachuntersuchungszeit zu empfehlen. Die Indikation für Rebiopsien suspekter Hausläsionen sollte bei diesen Patienten großzügig gestellt werden. Weitere prospektive Studien sind notwendig, um klare Behandlungsvorgaben zu etablieren.

Danksagung

Wir danken Inge Jehart, Institut für Pathologie der Medizinischen Universität Innsbruck, für ihre technische Assistenz bei immunhistochemischen Doppelfärbungen und der Digitalisierung der Schnittbilder.

Interessenkonflikt

Keiner.