Ein interessanter Fall: Rezidivierendes Ulcus zentrofazial

Anamnese

Wir berichten über einen Patienten mit rezidivierendem Ulcus der Oberlippe rechts bis infranasal reichend, erstmalig 2017 aufgetreten.

Zwei ambulante Komplettexzisionen bei Verdacht auf Malignität 2018 und 2019 zeigten jeweils ein lympho-plasmazelluläres Infiltrat sowie eine eosinophile Ulzeration mit fokal vaskulitischer Entzündung. Postoperativ rezidivierte die Läsion jeweils in loco.

Ein EBV-assoz. Ulcus, ein Lymphom oder kutane Leishmaniose wurden ausgeschlossen.

Schmerzen, Allgemeinsymptome, Vorerkrankungen, Medikamente wurden verneint.

Hautbefund

Im Bereich der rechten Oberlippe vom Lippenrot bis intranasal reichend findet sich ein ca. 2,5 × 2 cm durchmessender ulzerierter Plaque mit erhabenem Rand (Abbildung 1), der linke Naseneingang zeigt sich ebenfalls erosiv (Abbildung 2).

links: Sicht von unten mit ulcerierten Nasenvorhöfen bds.

Rechts: seitliche Ansicht mit angedeuteter Septumperforation.

Dermatohistopathologie

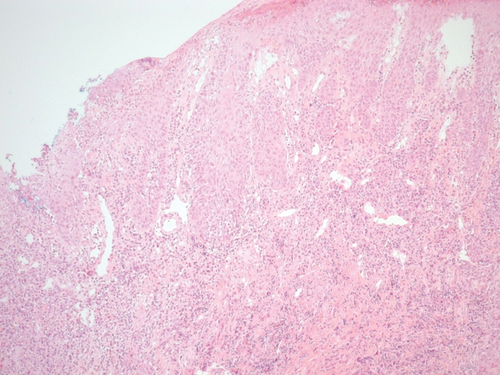

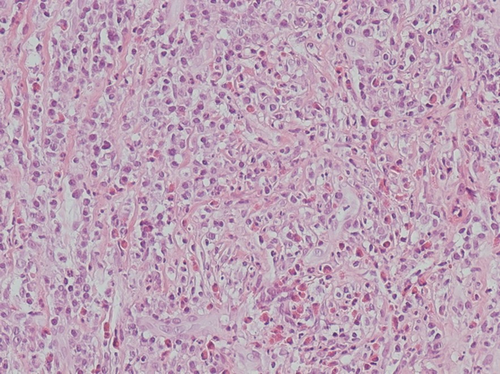

Eine erneute Histologie (Abbildung 3) zeigte eine oberflächliche, fokale Gefäßwandschädigung sowie ein perivasal betontes lympho-histioplasmozytäres, eosinophilzelliges Infiltrat (Abbildung 4) ohne granulomatöse Veränderungen.

Labordiagnostik

HIV/Lues neg, ANA1:320, p-ANCA 1:320U/ml, c-ANCA 1:1280U/ml, MPO-AK 3,8U/ml, PR3-AK19 U/ml.

Therapie und Verlauf

Nach erneuter intensiver Patientenbefragung bezüglicher vorangegangener Medikation und Substanzmissbrauch wurde ein Kokainabusus angegeben. Hierbei würde die rechte Nasenöffnung häufiger als die linke benutzt.

Die HNO-ärztliche Untersuchung bei hochgradigem Verdacht auf kokaininduziertes Ulcus zeigte in der Rhinoskopie in beiden Nasenvorhöfen Ulzerationen, maximal destruierte Schleimhaut mit Septumperforation.

Wir stellten somit die Diagnose einer Kokain-/Levamisol- induzierten ANCA-assoziierten Vaskulitis.

Kokainabstinenz und Nasenpflege wurde empfohlen. Bei der Kontrolle zeigte sich ein stabiler Befund, ein Kokainkonsum wurde anamnestisch reduziert. Eine Urinuntersuchung zum Ausschluss ANCA-assoziierte Vaskulitis mit Glomerulonephritis war unauffällig. Eine weiterführende Diagnostik zum Ausschluss Organbeteiligung wurde empfohlen, vereinbarte Kontrollen wurden jedoch nicht wahrgenommen.

Kommentar

Hautveränderungen bei Kokainkonsum manifestieren sich als mukokutane Läsionen. Ulzerationen im Mittelgesicht mit Destruktionen im Bereich des Nasenknorpels werden als CIMDL (cocain induced midline destructive lesions) bezeichnet und können in diesem Kontext in Erscheinung treten [1].

Kokainassoziierte mukokutane Läsionen können im Rahmen des primären Wirkmechanismus des Kokains auftreten auf Grund einer alphaadrenergen Stimulation mit einhergehendem Vasospasmus. Weiterhin wird eine prothrombotische Wirkung auf Grund einer vermehrten Thrombozytenaggregation und verringerten Fibrinolyse beschrieben [2].

Mukokutane Läsionen treten jedoch auch im Rahmen einer autoimmunologischen Reaktion auf, vergleichbar mit einer medikamentös-induzierten ANCA-assoziierten Vaskulitis oder okkludierender Vaskulopathie [3].

Dabei kann die Induktion durch das Kokain selbst oder durch Trägerstoffe (insbesondere Levamisol) ausgelöst werden. Circa 60 % des Kokains sind mit Levamisol verunreinigt.

Pathogenetisch handelt es sich vermutlich um eine medikamentös induzierte Hemmung der Degradation (Hemmung der DNase I) sogenannter NETs (Neutrophil Extrazelluläre Traps) mit der Folge einer Autoantikörperinduktion [4].

NETs sind extrazelluläre Netzwerke bestehend aus neutrophiler DNA mit gebundenen antimikrobiellen Proteinen inklusive MPO und Proteinase 3. NETs treten im Rahmen der NETosis (des neutrophilen Zelltodes) auf und dienen dazu, Erreger zu binden, die Weiterverbreitung zu verhindern und anschließend zu töten.

NETs binden sowohl MPO als auch PR3. MPO ist bei der ANCA assoziierten Vaskulitis neben PR3 eines von zwei Hauptantigenen. ANCA können neutrophile Granulozyten aktivieren, Sauerstoffradikale und lytische Enzyme werden freigesetzt, die das Kleingefäßendothel schädigen [3, 4].

Üblicherweise werden NETs durch DNase I abgebaut. Ist dieser Abbauprozess gestört, ist das Risiko der Entwicklung von Autoimmunreaktion erhöht, hier insbesondere im Rahmen einer ANCA-assoziierten Vaskulitis [4, 5]. Eine medikamentös induzierte Hemmung der Degradation für NETs ist beispielsweise bei Propylthiouracil bereits beschrieben [5], eine ähnliche Wirkung wird für Levamisol propagiert.