Photoallergie

Photosensibilisatoren sind Substanzen, die nach Bestrahlung mit UV-Strahlung zu photobiologischen Reaktionen führen und toxische oder allergische Reaktionsmuster zeigen. An der Haut manifestiert sich bei photoallergischen Reaktionen in den meisten Fällen eine Ekzemmorphe. Zum klinischen Nachweis wird der sogenannte Photopatchtest verwendet, der, vereinfachend gesagt, einem unbelichteten und einem belichteten Epikutantest entspricht.

Phototoxische Reaktionen treten sehr viel häufiger auf als photoallergische Reaktionen.

Typische systemisch aufgenommene Photosensibilisatoren sind Antibiotika, hier vor allem die Gruppe der Tetrazykline, aber auch Antirheumatika, Antihypertonika sowie Diuretika, Zytostatika und einige Psychopharmaka gehören hierzu.

Der Ausprägungsgrad der Photoallergie zeigt dabei weder mit der Dosis des Photosensibilisators noch mit der UV-Dosis einen Zusammenhang.

Aus klinischer Sicht beschränken sich Effloreszenzen auf die lichtexponierten Areale und dabei ausschließlich auf die Areale, die auch mit dem Photosensibilisator in Kontakt gekommen sind.

Klinisch zeigt sich das Bild einer allergischen Kontaktdermatitis mit unscharf begrenztem Erythem, Papulovesikeln bis hin zu Blasen und einer epidermalen Komponente. Typischerweise besteht starker Juckreiz.

Zentral im therapeutischen Management sowohl phototoxischer als auch photoallergischer Reaktionen ist die Identifikation und das strikte Meiden des Photosensibilisators.

Die Therapie erfolgt analog einem allergischen Kontaktekzem mittels topischen Steroiden, Antihistaminika sowie der Gabe von NSAR.

Zusammenfassung

Substanzen, die entweder topisch oder systemisch appliziert wurden, können nach Exposition mit ultravioletter (UV-)Strahlung zu photoallergischen Reaktionen an der Haut führen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um photoallergische Kontaktdermatitiden durch Stoffe, die topisch auf die Haut aufgebracht wurden. Deutlich seltener sind dagegen die systemisch ausgelösten Photoallergien. Zentrale diagnostische Methode zur Sicherung einer photoallergischen oder phototoxischen Reaktion ist der sogenannte Photopatchtest. Hierbei handelt es sich, vereinfacht gesagt, um die belichtete Variante des konventionellen Epikutantests.

Einführung

Sonneneinstrahlung kann verschiedene Hautkrankheiten hervorrufen. Hierbei unterscheidet man primäre von sekundären Photodermatosen. Die primären Photodermatosen werden weiter in die sogenannten idiopathischen Photodermatosen eingeteilt, bei denen ein Photosensibilisator nicht bekannt ist oder kein Photosensibilisator vorliegt. Hierzu gehört beispielsweise die polymorphe Lichtdermatose. Darüber hinaus gehören zu den primären Photodermatosen Hautkrankheiten, die durch UV-Strahlung in Kombination mit einem bekannten Photosensibilisator hervorgerufen werden. Bei bekanntem Photosensibilisator unterscheidet man phototoxische von photoallergischen Reaktionen .

Photosensibilisatoren sind Substanzen, die nach Bestrahlung mit UV-Strahlung zu photobiologischen Reaktionen führen und toxische oder allergische Reaktionsmuster zeigen. An der Haut manifestiert sich bei photoallergischen Reaktionen in den meisten Fällen eine Ekzemmorphe. Zum klinischen Nachweis wird der sogenannte Photopatchtest verwendet, der, vereinfachend gesagt, einem unbelichteten und einem belichteten Epikutantest entspricht. Weitere Testungen, insbesondere der Photoprick-, Photoscratch- oder der belichtete Intrakutantest, werden deutlich seltener in der Klinik eingesetzt .

Von besonderer Bedeutung bei den meisten Photodermatosen ist die Art der UV-Strahlung. Während UV-B-Strahlung (Wellenlänge 280–320 nm) 12–24 Stunden nach Exposition eine Dermatitis solaris bewirkt, führt fast ausschließlich die UV-A-Strahlung (Wellenlänge > 320 nm) zu phototoxischen und photoallergischen Reaktionen .

Pathophysiologie

Photoallergische wie auch phototoxische Reaktionen sind obligat an das Vorhandensein eines Photosensibilisators gebunden, welcher topisch angewendet oder systemisch aufgenommen werden kann. Heute gibt es rund 400 bekannte Substanzen, von denen bekannt ist, dass sie phototoxisch oder photoallergisch wirken können. Eine Auswahl der wichtigsten Substanzen ist in Tabelle aufgeführt. Phototoxische Reaktionen treten sehr viel häufiger auf als photoallergische Reaktionen . Der Photosensibilisator muss dabei obligat vor der UV-Exposition entweder auf die Haut aufgetragen werden oder systemisch eingenommen werden. Typische systemisch aufgenommene Photosensibilisatoren sind Antibiotika, hier vor allem die Gruppe der Tetrazykline, aber auch Antirheumatika, Antihypertonika sowie Diuretika, Zytostatika und einige Psychopharmaka gehören hierzu. Die Molekülmasse ist bei diesen Substanzen mit 200–500 Dalton gering . Zu den topisch angewendeten Substanzen, die als Photosensibilisatoren fungieren, zählen vor allem Externa, die nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) enthalten, sowie einige UV-Filter in Sonnenschutz- oder anderweitigen Pflegecremes. Letztere stellen vor allem in der klinischen Praxis eine Herausforderung dar, weil oft fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass die Verwendung von Sonnenschutz eine phototoxische oder photoallergische Reaktion ausschließt.

Tabelle 1. Photosensibilisatoren

| Topische Photosensibilisatoren | Systemische Photosensibilisatoren |

|---|---|

Antimikrobielle Substanzen ▸ halogenierte Salicylanilide (Triclosan) ▸ Hexachlorophen |

Antibiotika ▸ Sulfonamide ▸ Tetrazykline |

Duftstoffe ▸ 6-Methylcoumarin ▸ Ambrette-Moschus ▸ Parfüm-Mix |

Neuroleptika (Phenothiazine) ▸ Chlorpromazin ▸ Promethazin |

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) ▸ Ketoprofen (Fastum Gel®, Spondylon®) |

Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) ▸ Tiaprofensäure ▸ (Surgam®) |

UV-Absorber ▸ Paraaminobenzoesäure ▸ Benzophenon-3 ▸ Benzoylmethane ▸ Zimtsäureester |

Antiarrhythmika ▸ Chinidin |

Photobiologisch ist auf molekularer Ebene der Photosensibilisator in der Lage, Photonen aus der UV-Strahlung zu absorbieren und damit zusätzliche Energie aufzunehmen, was ihn zu einem sogenannten Chromophor macht . Häufig wird dies durch Ringstrukturen in der Molekülstruktur des Photosensibilisators begünstigt. Typischerweise sind in diesem Zusammenhang dann bereits sehr geringe UV-Dosen ausreichend, um diesen Effekt zu erzielen. Bei einer photoallergischen Reaktion bindet das energetisch angeregte Chromophor an ein Protein in der Haut, wodurch ein komplettes Antigen entsteht . Die anschließende Sensibilisierungsphase führt dann letztlich zur Entwicklung der Photoallergie. Hierzu wird das Antigen von Langerhans-Zellen prozessiert und durch den MHC-II-Komplex präsentiert. Die Langerhans-Zellen wandern anschließend in die Lymphknoten, wo die Aktivierung der nodalen T-Lymphozyten stattfindet. Anschießend zirkulieren die aktivierten T-Zellen in die Haut . Somit handelt es sich bei der Photoallergie um eine zell-vermittelte Typ-IV-Allergie. Dies erklärt auch das Maximum der klinischen Ausprägung 72 Stunden nach UV-Exposition. Der Ausprägungsgrad der Photoallergie zeigt dabei weder mit der Dosis des Photosensibilisators noch mit der UV-Dosis einen Zusammenhang. Kreuzreaktionen durch biochemisch ähnliche Substanzen sind möglich . Im Gegensatz zu phototoxischen Reaktionen, die durch Energietransfer direkt Schädigungen an Zellmembranen, Proteinen und DNA verursachen, und damit nicht immunologisch bedingt sind, kann eine photoallergische Reaktion erst bei erneuter Reexposition mit dem Photosensibilisator entstehen . Es gibt Hinweise, dass der MHC-Haplotyp bei der Suszeptibilität für die Entwicklung einer Photoallergie eine Rolle spielt . Einmal sensibilisiert, persistiert eine Photoallergie typischerweise ein Leben lang.

Klinik

Aus klinischer Sicht beschränken sich Effloreszenzen auf die lichtexponierten Areale und dabei ausschließlich auf die Areale, die auch mit dem Photosensibilisator in Kontakt gekommen sind . Typischerweise treten auch weniger ausgeprägte Effloreszenzen an angrenzenden, nicht UV-exponierten Stellen im Sinne sogenannter Streureaktionen auf. Klinisch zeigt sich das Bild einer allergischen Kontaktdermatitis mit unscharf begrenztem Erythem, Papulovesikeln bis hin zu Blasen und einer epidermalen Komponente. Typischerweise besteht starker Juckreiz . Bei anhaltender Allergenzufuhr kann das Krankheitsbild in eine chronische Form, ein chronisches photoallergisches Kontaktekzem, übergehen. Das Persistieren dieser Erkrankung wird auch als persistierende Lichtreaktion oder chronisch aktinische Dermatitis bezeichnet. Als Zeichen der chronischen Entzündung zeigen sich Lichenifikationen und eine ausgeprägte Schuppung bis hin zum klinischen Bild einer Facies leontina. Differenzialdiagnostisch kommt im akuten Stadium der Photoallergie vor allem eine allergische Kontaktdermatitis in Betracht, wobei die Anamnese, das Verteilungsmuster und die vorrangige Lokalisation zur richtigen Diagnose führen. Das ausschließliche Auftreten an lichtexponierten Arealen schließt allerdings noch keine airborne contact dermatitis aus. Wichtig hierbei ist, dass das Maximum der phototoxischen oder photoallergischen Reaktion nach 72 Stunden auftritt und der Patient deshalb befragt werden sollte, ob er sich im Verlauf der letzten Woche einer UV-Bestrahlung ausgesetzt hat (Abbildung ). Da UV-A-Strahlung auch durch Fenster dringen kann, sollte der Patient auch dahingehend befragt werden. Weitere Differenzialdiagnosen umfassen vor allem die polymorphe Lichtdermatose und die Lichturtikaria. Eine rezidivierende phototoxische Reaktion kann dabei das Bild einer photoallergischen Reaktion vortäuschen.

Diagnostik

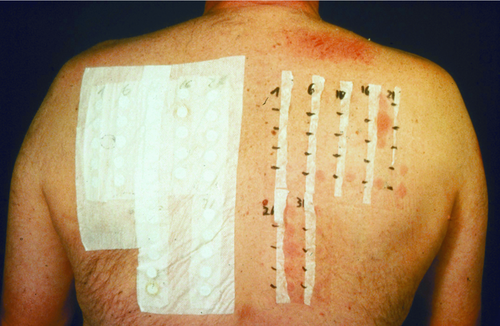

Die Gewebeprobe zeigt eine epidermale Spongiose sowie in der Dermis eine Dilatation der Gefäße und ein perivaskuläres lymphohistiozytäres Infiltrat sowie Eosinophile. Die papilläre Dermis ist im klassischen Fall ödematös aufgequollen. Beim Übergang zur chronischen Form treten eine dermale Verdickung sowie eine Hyperkeratose hinzu. Bei Patienten mit einer Photoallergie finden sich in der vorbereitenden Phototestung typischerweise eine erniedrigte minimale Erythemdosis (MED) und minimale Phototoxizitätsdosis (MPD). Zentraler Bestandteil zur Identifizierung des zugrundeliegenden Photoallergens ist der Photopatchtest (PPT) (Abbildung ). Die Testsubstanzen werden dabei in einer möglichst nicht irritablen (subtoxischen) Dosis und Formulierung auf dem gesunden Rücken in zweifacher Ausführung appliziert und lichtdicht verschlossen . Die eine Hälfte des Tests wird nach 24 Stunden aufgedeckt und mit UV-A bestrahlt, wobei bei normaler MED 5 J/cm2 verwendet werden. Bei erniedrigter MED ist nicht selten eine Reduktion zum Beispiel auf 2,5 J/cm2 vorzunehmen . Die zweite Hälfte des Tests bleibt währenddessen noch verschlossen. Die Ablesung beider Testreihen erfolgt nach 48 Stunden sowie noch weitere drei Mal im Abstand von jeweils 24 Stunden. Mit diesem Testverfahren lässt sich vor allem die ursächliche Bedeutung topisch angewandter Photosensibilisatoren nachweisen. Falsch-negative Testergebnisse bei vorangegangener antiinflammatorischer Lokal- oder Systemtherapie sind möglich . Ein weiterer Grund für fälschlicherweise negative Untersuchungsergebnisse kann die Unfähigkeit des verdächtigen Photoallergens sein, im Testareal das Stratum corneum zu überwinden. Auch falsch positive Ergebnisse im Sinne nicht als relevant zu beurteilender Sensibilisierungen und positive Reaktionen bei Vorliegen eines angry back sind möglich .

Ergänzend zum Photocratch sind vor allem bei Substanzen mit unbefriedigenden Penetrationseigenschaften der Photoprick- sowie Photopatchtest und der beleuchtete Intrakutantest möglich . Auch hier werden analog zu den üblichen allergologischen Tests die Substanzen an der Unterarminnenseite aufgebracht und anschließend mittels minimal invasivem „Pricking“ oder „Scratching“ eingebracht. Beim Intrakutantest wird die Testsubstanz direkt in die Haut injiziert. Allen diesen Tests ist gemeinsam, dass anschließend wiederum eine Bestrahlung mittels UV-A erfolgt. Allerdings werden diese Verfahren in der Klinik bei weitem seltener verwendet. Sollten all diese genannten Testverfahren negativ verlaufen, so ist in Betracht zu ziehen, dass eventuell nicht die Substanz selbst, sondern ein Metabolit als Photosensibilisator wirkt. In diesem Fall kann über eine systemische Photoprovokation nachgedacht werden. Hierzu nimmt der Patient den Photosensibilisator ein und anschließend erfolgen zu fest definierten Zeitpunkten UV-A-Bestrahlungen an vorher definierten Arealen in festgelegten Intervallen .

Therapie

Zentral im therapeutischen Management sowohl phototoxischer als auch photoallergischer Reaktionen ist die Identifikation und das strikte Meiden des Photosensibilisators, beziehungsweise, wenn nicht anders möglich, das Meiden der UV-Exposition. Die Therapie erfolgt wie bei einem allergischen Kontaktekzem mittels topischer Steroide, Antihistaminika sowie der Gabe von NSAR. zum Beispiel Ibuprofen 800 mg dreimal täglich. Eine kurzfristige systemische Steroidgabe ist den schweren Verläufen vorbehalten . Prophylaktisch wirkt das Meiden der Mittagssonne insbesondere zwischen 11 und 15 Uhr. Es sollte lichtdichte, lange Kleidung getragen werden. Außerdem sollte der Patient einen konsequenten UV-Schutz mit hohem UV-A-Schutzanteil verwenden. Weiter müssen die Patienten darauf hingewiesen werden, dass UV-A-Strahlung auch durch Fensterscheiben von Wohnungen und Automobilen dringen kann.

Darüber hinaus ist es wichtig, Patienten bei der Verordnung photosensibilisierender Arzneistoffe auf die damit verbundenen Risiken hinzuweisen und sie anzuhalten Lichtschutz zu verwenden.

Interessenkonflikt

Keiner.

Literatur

Fragen zur Zertifizierung durch die DDA

- Welche der genannten Verfahren hat keinen Stellenwert bei der Diagnostik von Photoallergien?

- Photodynamische Therapie

- Photopatchtest

- Photopricktest

- Beleuchteter Intrakutantest

- Photoscratchtest

- Die für die Photoallergien relevanten Wellenlängen liegen in welchem Bereich der optischen Strahlung?

- Sichtbare Strahlung 400–800 nm

- Infrarotstrahlung > 800 nm

- UV-C 250–280 nm

- UV-A 320–400 nm

- UV-B 280–320 nm

- Welche Substanzgruppe fungiert sehr häufig als Photosensibilisator?

- gestagenhaltige Kontrazeptiva

- Benzodiazepine

- Tetrazykline

- Betablocker

- Penicilline

- Um welche Form der Immunreaktion handelt es sich bei den Photoallergien?

- Typ I: IgE-vermittelte Soforttyp-Reaktion

- Antikörper-mediierte zytotoxische Reaktion

- Antikörper-abhängige Immunkomplex-Reaktion

- Zell-mediierte Typ-IV-Reaktion

- Pseudoallergie

- Wie lange nach UV Exposition kommt es zum Maximum des klinischen Bildes bei photoallergischen Reaktionen?

- innerhalb von 2–4 Stunden

- innerhalb von 12 Stunden

- innerhalb von 24 Stunden

- innerhalb von 48 Stunden

- innerhalb von 72 Stunden

- Welches klinische Bild zeigt eine akute Photoallergie typischerweise?

- Lichenifikationen

- Heubner-Sternenkarte

- Ekzemmorphe

- Köbner-Phänomen

- akute Urticaria

- Welche Aussage zu Photoallergien trifft nicht zu?

- Streureaktionen sind möglich.

- Es besteht typischerweise starker Juckreiz.

- Heilen unter Hinterlassung von ausgeprägten Hyperpigmentierungen ab.

- Papulovesikel und Blasen können auftreten.

- Persistieren meist ein Leben lang.

- Welches histologische Kriterium gehört nicht zur akuten Photoallergie?

- Eosinophilie

- Gefäßdilatation

- Orthohyperkeratose

- lymphohistiozytäres Entzündungsinfiltrat

- epidermale Spongiose

- Was ist üblicherweise nicht ursächlich für ein falsches Ergebnis im Photopatchtest?

- Vorliegen eines angry back

- Einnahme von Antihistaminika

- topische Steroidtherapie

- schlechte Penetrationseigenschaften des untersuchten Agens

- Einnahme von Betablockern

- Welche Aussage zur Therapie von Photoallergien trifft nicht zu?

- NSAR können den Heilungsprozess beschleunigen.

- Die systemischen Steroide gehören obligat zur Therapie dazu.

- Die Einnahme von Antihistaminika kann notwendig sein.

- Die topischen Steroide sind eine zentrale Säule.

- Eine UV-Karenz muss eingehalten werden.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Einsendeschluss an die DDA für diese Ausgabe ist der 19.February 2015 Die richtige Lösung zum Thema „Hauterkrankungen bei Diabetes mellitus“ in Heft 10 (October 2014) ist: (1c, 2c, 3c, 4b, 5c, 6c, 7b, 8d, 9b, 10c).

Bitte verwenden Sie für Ihre Einsendung das aktuelle Formblatt auf der folgenden Seite oder aber geben Sie Ihre Lösung online unter http://jddg.akademie-dda.de ein.