Verflechtung zwischen Chlamydomonas und Aspergillus

Mikrobiologie

Abstract

Flechten, also Symbiosen zwischen Pilz und Alge, sind weit verbreitet. Möglicherweise gehörten sie zu den ersten Landbesiedlern. Eine jetzt entdeckte Beziehung zwischen den Modellorganismen Chlamydomonas reinhardtii und Aspergillus nidulans gibt Einblicke in die mögliche Evolution dieser Beziehung.

Flechten sind mutualistische Beziehungen zwischen Algen und/oder Cyanobakterien (Photobionten) auf der einen und Pilzen (Mykobionten) auf der anderen Seite. Weitere Mikroorganismen können als Parasiten, Kommensalen oder Mutualisten modifizierend in diese Symbiose eingreifen. Wahrscheinlich gehörten Flechten und Flechten-ähnliche Symbiosen zu den ersten eukaryotischen Besiedlern des Landes. Selbst die Beziehung zwischen Landpflanzen und Mykorrhizapilzen kann im weitesten Sinne als eine Flechten-ähnliche Beziehung aufgefasst werden. Trotz der offensichtlichen Bedeutung Flechten-ähnlicher Partnerschaften ist vieles an diesen Beziehungen noch unverstanden.

Forscher um Axel Brakhage haben jetzt eine interessante Dreiecksbeziehung zwischen der Alge Chlamydomonas reinhardtii, dem Pilz Aspergillus nidulans und dem Bakterium Streptomyces iranensis aufgeklärt [1].

Eine Dreiecksbeziehung

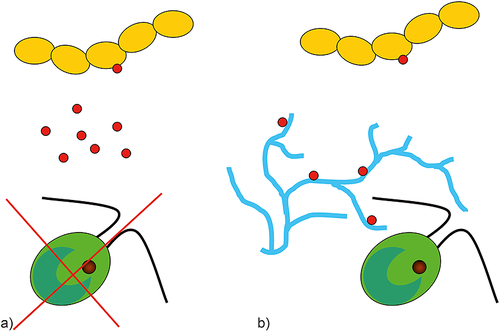

Wird C. rheinhardtii unter Beleuchtung in Gegenwart von S. iranensis kultiviert, so verliert sie rasch ihre grüne Farbe und stirbt (Abbildung 1a). Verantwortlich hierfür ist das Makrolacton Azalomycin F, von dem bereits bekannt war, dass es viele Pilze und Gram-positive Bakterien abtöten kann: In Abwesenheit der Algen wird diese Substanz in oder auf den Bakterien gespeichert, bei Kontakt mit den Algen wird sie freigesetzt. Eine algizide Wirkung konnte auch für zwei andere Algenarten, Euglena gracilis (Augentierchen) und Haematococcus pluviales (Blutregenalge), gezeigt werden. Weshalb die Substanz nur im Licht wirkt, bleibt unklar: Photosynthesemutanten von C. rheinhardtii sind jedenfalls nicht geschützt. Denkbar ist eine Wirkung auf einen der insgesamt 18 Photorezeptoren von C. reinhardtii.

a) In Gegenwart von Chlamydomonas reinhardtii (grün) setzen Streptomyzeten (orange) Azalomyzin F (rote Kreise) frei, das die Algenzellen tötet. b) Ist dagegen auch Aspergillus nidulans (blaues Myzel) anwesend, so fängt dieser das Azalomyzin F ab und die Alge ist geschützt.

A. nidulans ist resistent gegen Azalomycin F. Bringt man A. nidulans und C. reinhardtii in einer Kultur zusammen, so gehen sie rasch eine enge räumliche Beziehung zueinander ein. Dabei wird die Alge aktiv von chemischen Substanzen des Pilzes angezogen wie mit Hilfe von Überstand einer Pilzkultur gezeigt werden konnte. Fügt man einer solchen Kultur noch S. iranensis oder Azalomycin F hinzu, so bleiben die Algen am Leben, vorausgesetzt sie hatten vorher genug Zeit, sich in dem Myzel des Pilzes zu verstecken (Abbildung 1b). Auch die ebenfalls Azalomycin F-resistente Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae) kann die Algen schützen. Der Azalomycin F-sensitive Pilz Sordaria macrospora hingegen zieht zwar ebenfalls die Algen an, übt aber keine Schutzwirkung aus. Verantwortlich für den Schutzeffekt sind wahrscheinlich verschiedene polare Membranlipide wie Cardiolipin, Phospatidylinositol oder Phosphatidylcholin, die das Azalomycin F abfangen. Dies konnte durch die Zugabe einzelner Lipide, sowie von Membranextrakt des Pilzes zum Kulturmedium gezeigt werden.

Cui bono?

Kultiviert man Alge und Pilz ohne die Streptomyceten gemeinsam, trennt sie aber durch eine PVDF-Membran mit der Porengröße 0,1 µ m, so lässt sich untersuchen, welchen Effekt die Kokultur auf das Wachstum beider Spezies hat. C. reinhardtii profitiert offensichtlich sehr von der Anwesenheit des Pilzes, denn dank einer mehr als zweifach so hohen Wachstumsrate erreichen sie eine deutlich höhere Zelldichte als ohne den Pilz. Der Pilz hingegen bildet in der Kokultur wesentlich weniger Biomasse, als ohne die Alge. Eine verstärkte Bildung von Lipiden als mögliche Erklärung für das verminderte Wachstum konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Offensichtlich hat die Alge einen klaren Vorteil durch die gemeinsame Kultivierung. Ob der Pilz hingegen nur Nachteile in Kauf nehmen muss, ist ungewiss. Seit längerem ist bekannt, dass A. nidulans-Mutanten, die kein Nitrit mehr assimilieren können, durch C. reinhardtii mit Nitrit versorgt werden können. Eine assoziative, d. h. fakultative, Flechten-ähnliche Symbiose besteht zudem zwischen verschiedenen holzabbauenden Ständerpilzen (Basidiomyceten), wie dem Zunderschwamm (Fomes fomentarius), und verschiedenen Arten von Cyanobakterien und Algen, u. a. aus der Gattung Chlamydomonas, bei der der Pilz von der Alge Assimilate erhält und diese im Gegenzug vor hoher Sonneneinstrahlung und Austrocknung schützt [2].

Die Pilzgruppe der Eurotiales (Ascomyceten), zu der neben der Gattung Aspergillus auch die Gattung Penicillium gehört, geht möglicherweise auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück, der in einer Flechtensymbiose gelebt hat [3]. Vielleicht zeigen sich in der Beziehung zwischen A. nidulans und C. reinhardtii also die Überreste eines evolutionsgeschichtlich sehr alten Erbes. Auf jeden Fall ergeben sich aber neue Erkenntnisse über das komplexe Wechselspiel zwischen Pilzen und phototrophen Organismen und damit auch über die Entstehung von Flechten und Mykorrhizen.