Der Mann aus dem Eis

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Gletschermumie Ötzi

Zusammenfassung

deSeit seiner Entdeckung in den Ötztaler Alpen am 19. September 1991 gewährt uns der Mann aus dem Eis einen tiefen Einblick in die Lebensumstände einer bis dahin wenig erforschten Bevölkerung, die vor über 5000 Jahren im alpinen Raum heimisch war. Durch die Verwendung modernster medizinischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungen ist es gelungen, zahllose Details über das Leben der weltbekannten Gletschermumie, aber vor allem auch zu ihren Krankheiten und zu ihrem gewaltsamen Tod am Hauslabjoch zu erforschen. Darüber hinaus bietet die moderne Mumienforschung die Möglichkeit, wichtige Erkenntnisse zum Auftreten und zur Entwicklung von Krankheiten zu erhalten. So konnten bei dem Mann aus dem Eis, mit Hilfe von modernen Hochdurchsatzsequenzierverfahren, eine genetische Veranlagung für Herz- und Kreislauferkrankungen festgestellt und der Krankheitserreger Helicobacter pylori im Magen des Ötzi nachgewiesen werden. Die Untersuchung unterschiedlicher Biomoleküle, einschließlich DNA, Lipiden und Proteinen, ermöglichte zudem die Rekonstruktion seiner letzten Mahlzeit, die im Wesentlichen aus getrocknetem und sehr fettreichem Wildfleisch und frühen Getreidearten wie dem Einkorn bestand.

Summary

enNew scientific findings on the Iceman

The Iceman, commonly referred to as Ötzi, is the world's oldest glacier mummy and one of the best studied ancient humans in the world. Since the discovery of the 5300-year-old Copper Age individual in 1991, at the Tisenjoch in the Eastern Italian Alps, a variety of morphological, radiological, and molecular analyses have been applied that revealed important insights into his ancestry, his life habits and the circumstances surrounding his violent death. In more recent research, the mummy was subjected to modern research methodologies focusing on high-throughput sequence analysis of ancient biomolecules (DNA, proteins, lipids) that are still found to be preserved in his mummified tissues. Thereby, a genetic predisposition for increased risk for coronary heart disease and the stomach pathogen Helicobacter pylori were detected. This application of innovative “-omics” technologies have allowed the reconstruction of his last meal, that was mainly composed of fat and game meat from wild animals supplemented with cereals from einkorn.

Die moderne Mumienforschung erlaubt tiefe Einblicke in die Lebensumstände früherer Bevölkerungen. Mit Hilfe von aktuellen Untersuchungsverfahren, wie z. B. der Computertomografie oder Fortschritten auf dem Gebiet der Paläogenetik, lassen sich Fragen zur Ernährung bis hin zum Auftreten und der Evolution von Krankheitsgeschehen beantworten. Die Gletschermumie Ötzi ist die älteste erhaltene Mumie aus dem alpinen Raum und seit fast 30 Jahren Gegenstand intensiver Forschung. Dabei konnten mittlerweile zahlreiche Details zu seinem Aussehen, seinen gesundheitlichen Problemen bis hin zu seinem gewaltsamen Tod in den Ötztaler Alpen rekonstruiert werden. Welche weiteren Befunde können mit den neuesten molekularbiologischen Untersuchungen erhoben werden?

In Kürze

- Ötzi, der Mann aus dem Eis, lebte vor etwa 5300 Jahren im südlichen Alpenraum und ist die älteste bekannte Gletschermumie.

- Er litt u. a. an Karies, Darmparasiten, Gelenk- und Wirbelsäulendegeneration und starb durch einen Pfeilschuss in seine linke Schulter.

- Sein Körper weist 61 Tätowierungen auf, die möglicherweise einen therapeutischen Hintergrund haben.

- Genetische Untersuchungen zeigen eine Verwandtschaft Ötzis zu neolithischen Farmern und eine genetische Prädisposition für Herzerkrankungen.

- Er trug den Erreger Helicobacter pylori im Magen und seine letzte Mahlzeit bestand aus Wildfleisch und frühen Getreidesorten.

Die Fundstelle des Mannes aus dem Eis in den Ötztaler Alpen auf 3210 m Meereshöhe. Die Mumie lag in einer Felsenrinne und war dadurch vor Eis- und Gletscherbewegungen geschützt.

Am 19. September 1991 wurde der natürlich mumifizierte Körper des Mannes aus dem Eis, besser bekannt als Ötzi, von dem Nürnberger Ehepaar Erika und Helmut Simon bei einer Bergwanderung in den Ötztaler Alpen am Tisenjoch auf einer Höhe von 3210 m entdeckt (Abbildung 1). Nach anfänglichen Unsicherheiten über das Alter des Fundes und einiger Schwierigkeiten bei der Bergung der Mumie im Hochgebirge, wurde Ötzi zunächst in die Gerichtsmedizin der Universität in Innsbruck gebracht. Dort konnten durch das Hinzuziehen von Prof. Konrad Spindler, damals Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Innsbruck, die Bedeutung des Fundes erkannt und erste Untersuchungen eingeleitet werden. Nach etwa siebenjähriger intensiver Forschung in Innsbruck, wurde der Mann aus dem Eis nach Bozen in Südtirol überführt und wird seitdem im Südtiroler Archäologiemuseum fachmännisch konserviert und ist dort gemeinsam mit seiner Ausrüstung und Kleidung in der Ausstellung zu sehen (Abbildung 2). Die Erforschung Ötzis wurde zunächst von dem damals zuständigen Konservierungsbeauftragten und Primar der Pathologie des Zentralkrankenhauses in Bozen, Dr. Eduard Egarter-Vigl, weiter koordiniert, und mit der Gründung des Instituts für Mumienforschung an der Eurac Research in Bozen im Jahre 2007 wurde der Ötzi-Forschung wieder der notwendige institutionelle Rahmen verschaffen. Seitdem wurden zahlreiche Bemühungen unternommen, neue Forschungsansätze zu entwickeln und neue wissenschaftliche Verfahren in der Ötzi-Forschung anzuwenden. In groß angelegten Projekten wurden und werden dabei grundlegende Fragen zur Konservierung sowie zur molekularen Analyse der Gletschermumie behandelt.

Die Mumie in der Konservierungszelle des Südtiroler Archäologiemuseums. Hier ist Ötzi unter konstanten Bedingungen bei etwa –6 °C und 98–99 % Luftfeuchtigkeit konserviert.

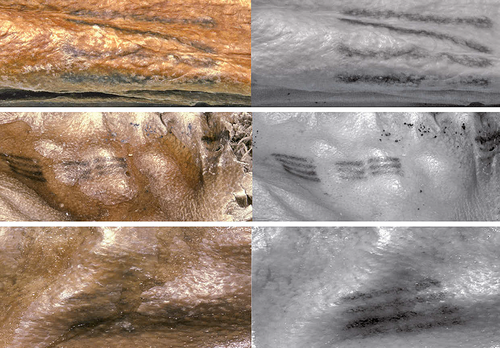

Die mittlerweile fast 30jährige Forschungsgeschichte am Mann aus dem Eis erlaubt einige gesicherte Angaben zu seiner Person und seiner Lebensgeschichte zu machen. Die Datierung der Mumie und seiner Kleidung und Ausrüstung mit Hilfe der Radiokarbonmethode (C14-Methode) wurde auf 3350–3100 v. Chr. festgelegt [1]. Dies entspricht im Alpenraum der Epoche der ausgehenden Jungsteinzeit (Neolithikum) bzw. der Kupferzeit, wie der Fund einer Axt mit Kupferklinge bei der Gletschermumie belegt. Isotopenuntersuchungen verschiedener Elemente, wie beispielsweise Strontium, Blei und Sauerstoff, haben gezeigt, dass Ötzi tatsächlich südlich des Alpenhauptkammes gelebt hat. Die Analysen ergaben, dass er seine frühe Kindheit im oberen Eisacktal oder im unteren Pustertal verbracht hat und er vor seinem Tod mindestens 10 Jahre im Vinschgau und damit in der Nähe zur Fundstelle gelebt hat [2]. Die Altersbestimmung anhand von anthropologischen und histologischen Kriterien ergab, dass er in einem Alter zwischen 40–50 Jahren gestorben sein muss und zu Lebzeiten etwa 160 cm groß war und um die 60 kg wog. Abnutzungserscheinungen in Form von Gelenk- und Wirbelsäulenarthrosen im Bereich der unteren Extremitäten sowie der Hals- und Lendenwirbelsäule weisen darauf hin, dass der Mann aus dem Eis körperlich sehr aktiv war und sich vor allem sehr viel im bergigen Gelände fortbewegt hat. Vermutlich trug er auch regelmäßig schwere Lasten mit sich, die zu den Veränderungen in der Wirbelsäule führten. Die Gelenke der oberen Extremitäten, also Schulter, Arme und Hände, zeigen hingegen kaum Abnutzungserscheinungen und sprechen somit eher gegen eine ausgeprägte handwerkliche Tätigkeit [3]. Paläobotanische Untersuchungen an Darmproben des Mannes aus dem Eis erlaubten die Eingrenzung seines Todeszeitraums auf das späte Frühjahr bzw. Frühsommer, aufgrund des Nachweises einer großen Menge von Pollen der Hopfenbuche, deren Blütezeit zwischen Mai und Juni liegt. Eine spätere detaillierte Analyse ermöglichte sogar, anhand der unterschiedlichen Zusammensetzung von Pollen und Pflanzenresten in verschiedenen Darmabschnitten, die Rekonstruktion seiner letzten Route, die ihn in den letzten eineinhalb Tagen seines Lebens über verschiedenen Höhen und Habitate in den Alpen geführt hatte [4]. Einen besonderen Befund stellen die an Ötzis Körper entdeckten Tätowierungen dar, die bereits im Rahmen der Bergung festgestellt wurden und immer noch Gegenstand der Forschung sind (Abbildung 3). Es handelt sich dabei um echte Tätowierungen, die vermutlich mit einer Knochennadel in die Haut geritzt und mit einer Kohlemischung sichtbar gemacht wurden. Diese sind in Form von einfachen, parallel angeordneten Strichen an der rechten Brustseite, am unteren Rücken, dem linken Handgelenk und den Beinen zu finden. Lediglich am rechten Knie und am linken Fußknöchel liegt jeweils eine kreuzförmige Tätowierung vor. Neuere Untersuchungen mit Hilfe der Spektralfotografie zeigten (Abbildung 4), dass es sich um insgesamt 61 Tätowierungen handelt, die in 19 Gruppen angeordnet sind [5]. Die Lokalisation der Tätowierungen zeigt eine auffällige Übereinstimmung mit den Körperstellen, an denen der Mann aus dem Eis mit Sicherheit immer wieder von Schmerzen geplagt wurde, wie gerade am unteren Rücken, am Knie und an den Fußgelenken. Selbst die Tätowierung an der rechten Brustseite könnte in Verbindung mit intestinalen Problemen stehen, die aufgrund des Befalls mit Darmparasiten bzw. einer möglichen Helicobacter pylori-Infektion sehr plausibel sind. Daher wurde schon früh die Vermutung geäußert, dass die strichförmigen Einritzungen in die Haut zu Therapiezwecken angebracht worden sind, möglicherweise sogar eine frühe Form der Akupunktur darstellen. Über die Wirksamkeit einer möglichen Schmerztherapie lässt sich lediglich spekulieren, dennoch ist ein rein dekorativer Zweck der Tätowierungen aufgrund deren Verteilung und der einfachen Gestaltung weitestgehend auszuschließen.

Strichförmige Tätowierungen am Rücken des Mannes aus dem Eis.

Die Tätowierungen wurde mit Hilfe der Multispektralfotografie sichtbar gemacht. Insgesamt befinden sich 61 Tätowierungen, angeordnet in 19 Gruppen, auf seinem Körper.

Gesundheitszustand und gewaltsamer Tod

Die zahlreichen Untersuchungen an der Gletschermumie erlauben detaillierte Einblicke in seinen Gesundheitszustand und seinen gewaltsamen Tod. Darüber hinaus ermöglichen sie erste Erkenntnisse wie die damalige Bevölkerung in der Kupferzeit mit Krankheiten und deren Konsequenzen, wie beispielsweise Schmerzen, Unwohlsein und auch Stressfaktoren umgegangen sein könnte [6].

Verletzungen und Tod

Ein Großteil der Beschädigungen an Ötzis Körper sind auf die Lagerungsbedingungen im Eis und möglichen Gletscherbewegungen zurückzuführen. Zudem verursachte die unsachgemäße Bergung der Mumie einen größeren Weichteildefekt im Bereich der linken Hüfte und einen Bruch des rechten Oberarmknochens. Zu Lebzeiten scheint sich der Mann aus dem Eis lediglich eine Fraktur mehrerer Rippen auf der linken Brustseite zugezogen zu haben, die gut verheilt erscheint und möglicherweise auf einen Sturz zurückzuführen ist [3].

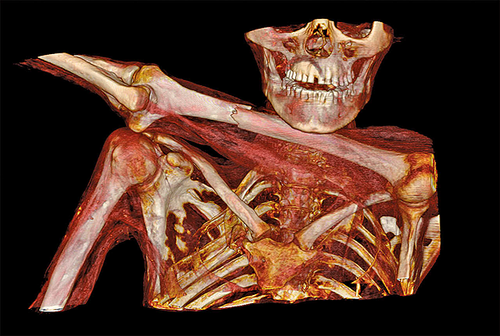

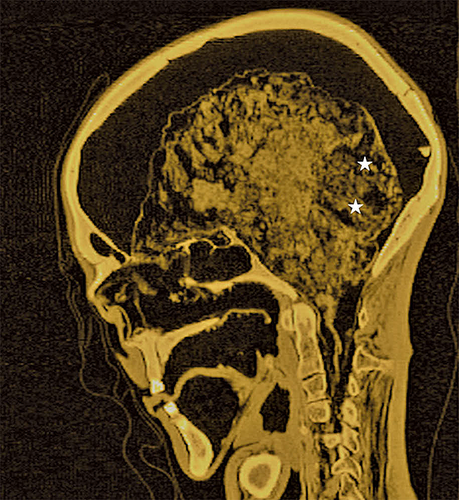

Darüber hinaus zeigten sich allerdings mehrere Verletzungen, die im Zusammenhang mit seinem gewaltsamen Tod zu sehen sind. So konnte eine tiefe Schnittwunde an der rechten Hand nachgewiesen werden, die bei der anschließenden histologischen Untersuchung Anzeichen eines Heilungsprozesses aufwies und damit bereits etwa 3–4 Tage vor Ötzis Tod eingetreten sein musste [7]. Erst 10 Jahre nach seiner Auffindung konnte im Rahmen einer radiologischen Untersuchung eine Pfeilspitze in der linken Schulter entdeckt werden, die in allen vorherigen Röntgen- und Computertomografieaufnahmen verborgen geblieben war. Dieser erste Hinweis auf eine tödliche Schussverletzung wurde einige Jahre später durch eine erneute Untersuchung mithilfe der Mehrschicht, engl. multisclice, Computertomografie bestätigt, in der zusätzlich festgestellt werden konnte, dass der Pfeil beim Eindringen in den Körper die linke Schlüsselbeinarterie, Arteria subclavia, verletzt hatte [8] (Abbildung 5). Eine derartige Verletzung ist in der Regel mit einem erheblichen Blutverlust verbunden und führt daher ohne entsprechende operative Behandlung in wenigen Minuten zum Tod. Zusätzlich zeigten die Schichtaufnahmen Hinweise auf ein schweres Schädel- und Hirntrauma, die kurz vor dem Tod aufgetreten sein mussten (Abbildung 6). Anhand weiterführender Analysen von Gewebeproben, die aus dem mumifizierten Gehirn entnommen wurden, konnten zum einen Blutungsreste nachgewiesen werden und zum anderen eine Anhäufung von Proteinen, die in Zusammenhang mit einer Stressreaktion und Wundheilung stehen. Insgesamt konnte dadurch zweifelsfrei belegt werden, dass der Mann aus dem Eis Opfer einer tödlichen Pfeilschussattacke wurde und zusätzlich in Folge eines Sturzes oder weiteren Angriffs eine schwere Kopfverletzung erlitt. Somit handelt es sich um einem 5300 Jahre alten Kriminallfall, der sich zwar im Ablauf weitestgehend rekonstruieren lässt, aber bei dem noch viele Fragen hinsichtlich der genauen Umstände, des Tatmotivs und dem bzw. der Mörder bislang unbeantwortet geblieben sind.

In der 3D-Rekonstruktion der CT-Bilder ist in der linken Schulter deutlich die Pfeilspitze zu erkennen. Diese führte zu einer tödlichen Verletzung der Arteria subclavia.

In der CT-Schichtaufnahme durch den Schädel ist im hinteren Bereich des mumifizierten Gehirns ein unregelmäßiger Bereich mit erhöhter Strahlentransparenz zu erkennen (Sterne), die sich als Folge einer Gehirnblutung herausstellten.

Ernährung und Zahnerkrankungen

Die ersten Ernährungsstudien, in denen die stabilen Isotope von Kohlenstoff und Stickstoff untersucht wurden, wiesen auf einen überwiegend vegetarischen Lebensstil hin. In weiteren Analysen von Gewebe- und Darmproben konnte allerdings im Laufe der Zeit eine omnivore Ernährungsweise aufgezeigt werden. So wurden sowohl Spuren von Wildtieren, wie Reh und Steinbock, als auch Getreidereste von Gerste, Einkorn und Emmer nachgewiesen. Bei dem Mann aus dem Eis spiegelt sich somit die für das Neolithikum typische Veränderung in der Ernährungsweise wider, die im Gegensatz zu den Jäger- und Sammlerpopulationen des Paläolithikums einen deutlich höheren Anteil an Kohlenhydraten aufwies. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass es bei den niedergelassenen Ackerbauern und Viehzüchter zu einem erheblichen Anstieg von Karies und anderen Zahnerkrankungen kam. Dies zeigt sich auch bei dem Mann aus dem Eis, der sowohl an Karies als auch Periodontitis und einem Zahntrauma zu leiden hatte [9]. Zudem weist sein Gebiss eine stark fortgeschrittene Abnutzung der Zahnkauflächen auf, die aber zu keiner wesentlichen Einschränkung der Funktionalität seines Kauapparates geführt haben dürfte.

Paläogenetische Studien

Ein Durchbruch in der Erforschung des Mannes aus dem Eis gelang durch die Anwendung von modernen Sequenzierungsverfahren, dem sogenannten next-generation sequencing. Die enormen Fortschritte im Bereich der Sequenzierungstechnologien verhalfen dem Forschungsgebiet der Paläogenetik bzw. der ancient DNA (aDNA) zur Möglichkeit, aus kleinen Knochen- oder Gewebeproben ganze Genome zu rekonstruieren und somit wichtige Einblicke in die Abstammung, Ausbreitung und Bevölkerungsgeschichte des Menschen zu erhalten. Zudem wurde es möglich, neue Erkenntnisse zum Auftreten und der Evolution von Krankheitserregern, wie beispielsweise der Pest, Lepra und Tuberkulose, zu erhalten. Obwohl der Nachweis von aDNA immer noch stark vom Erhaltungszustand des Fundes abhängig ist, reichen die positiven Befunde für genetisches Material mittlerweile bis zu 400.000 Jahre für menschliche Fossilien und 800.000 Jahre für tierische Überreste zurück. Der Mann aus dem Eis stellt die erste menschliche Mumie dar, bei der erfolgreich eine Gesamtgenomstudie durchgeführt wurde. Mittlerweile liegen auch genomweite Daten von Mumien aus anderen Kulturen und geografischen Regionen vor, wie zum Beispiel dem alten Ägypten oder Südamerika.

Ötzis Genom

Bereits ein paar Jahre nach der Auffindung des Mannes aus dem Eis wurden erste paläogenetische Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurde zunächst die hypervariable Region (HVS1) der mitochondrialen DNA analysiert und über 10 Jahre später konnte das komplette mitochondriale Genom entschlüsselt werden. Unterstützt durch die rasche Entwicklung im Bereich der Hochdurchsatzsequenzierung und den sehr guten Erhaltungszustand der Gletschermumie konnte schließlich ein Projekt zur Rekonstruktion der genomischen DNA initiiert werden. Dazu wurde eine kleine Knochenstanze aus dem linken Becken unter sterilen Bedingungen in der Kühlzelle des Museums entnommen (Abbildung 7) und zur weiteren Analyse in ein spezialisiertes aDNA-Labor überführt. Nach der Extraktion der DNA wurde eine sogenannte Library erstellt und eine Hochdurchsatzsequenzierung auf der SOLiD 4 Plattform (Life Technologies facilities, Foster City, CA, USA) durchgeführt [10]. Die Ergebnisse zeigten, dass etwa 40 Prozent der kurzen DNA-Abschnitte (engl. reads) eindeutig menschlichen Ursprungs waren, und dadurch konnte eine Abdeckung von 96 Prozent des humanen Genoms erreicht werden. Ein Vergleich mit den vorher veröffentlichten Ergebnissen der mitochondrialen DNA zeigte eine vollständige Übereinstimmung und bestätigte damit die Authentizität des Ötzi-Erbguts. Die Analyse der genomischen Daten ermöglichte einige interessante Einblicke hinsichtlich physiologischer Parameter, Krankheiten und der Abstammung des Mannes aus dem Eis. Dabei konnte gezeigt werden, dass er braune Augen und Haare hatte, der Blutgruppe 0 angehörte und eine Laktoseintoleranz aufwies. Die Milchzuckerunverträglichkeit stellt dabei einen wichtigen genetischen Faktor dar, der eng im Zusammenhang mit dem Beginn der Landwirtschaft in Europa steht. Aus anderen Studien ist bekannt, dass die Fähigkeit Milchzucker im Erwachsenenalter zu verdauen, bedingt durch einen Polymorphismus im Bereich des MCM6 Gens, sich erst langsam mit Beginn des Neolithikums und der beginnenden Milchviehwirtschaft in Europa ausgebreitet hat und erst im Mittelalter in einem Großteil der Bevölkerung vorhanden war.

Untersuchung und Probenentnahme am Mann aus dem Eis unter sterilen Bedingungen im Untersuchungsraum des Museums.

Einen bemerkenswerten Befund ergab die Untersuchung von genetischen Risikofaktoren anhand von DNA-Sequenzvarianten, insbesondere von SNPs (single nucleotid polymorphisms) die nachweislich mit verschiedenen Krankheiten assoziiert sind. Dabei zeigte sich, dass Ötzi eine starke genetischen Prädisposition für Herz- und Kreislaufkrankheiten aufwies, die zu einem erhöhten Risiko für Arterienverkalkung bzw. koronaren Herzerkrankung geführt haben könnte. Dies deckt sich mit vorhergehenden computertomografischen Untersuchungen, in denen Verkalkungen mehrerer Arterien und damit eine generalisierte Atherosklerose nachgewiesen werden konnte. Die genetische Veranlagung könnte beim Mann aus dem Eis eine wesentliche Rolle in der Ausbildung der Arterienverkalkungen gespielt haben, da andere Risikofaktoren, wie Übergewicht, Rauchen, fettreiche Ernährung und ein Mangel an Bewegung, weitestgehend ausgeschlossen werden können.

Genetische Abstammung

Im Zuge der Genomanalyse war es auch möglich, weitere Einblicke in die genetische Abstammung Ötzis zu gewinnen. Die Auswertung der Sequenzdaten des Y-Chromosoms ergab, dass er einer seltenen Y-Haplogruppe (G2a2b) angehört, die heute nur noch in einer geringen Frequenz in Europa zu finden ist. Lediglich auf den Inseln Korsika und Sardinien ist diese männliche Linie noch vergleichsweise häufig vertreten. Daraus konnte geschlossen werden, dass der Mann aus dem Eis und ein Teil der Bevölkerung der Inseln auf gemeinsame Vorfahren zurückgehen, die im Zuge der Neolithisierung eingewandert sind und sich über weite Teile Europas ausgebreitet haben. Durch weitere Einwanderungsbewegungen und Bevölkerungsvermischungen kam es im Laufe der Zeit zu einer Verdrängung der ursprünglichen Bevölkerungsgruppe, deren genetische Spuren sich bis heute nur noch auf den Mittelmeerinseln in größerer Anzahl erhalten haben. Inzwischen belegen auch zahlreiche genomweite Studien des europäischen Raumes, dass Ötzi genetisch gesehen zur Gruppe der frühen europäischen Farmer zu rechnen ist.

Im Gegensatz dazu gehört die mütterliche Linie des Mannes aus dem Eis zu einer Untergruppe der Haplogruppe K1 (K1f), die bislang weder in der heutigen Bevölkerung noch in paläogenetischen Studien nachgewiesen werden konnte. In einer groß angelegten Studie an Skelettfunden, die der Haplogruppe K1 angehören und einer Vergleichsprobe von über 1 000 modernen DNA-Proben derselben Haplogruppe konnten wir keinen einzigen weiteren Vertreter von Ötzis Untergruppe nachweisen [11]. Daraus konnten wir schließen, dass die Haplogruppe K1f aus der heute lebenden Bevölkerung höchstwahrscheinlich verschwunden ist und vermutlich während der letzten 5000 Jahre aufgrund demografischer Entwicklungen ausgestorben ist.

Krankheitserreger im Magen

Die erfolgreiche Erbgutanalyse des Mannes aus dem Eis bildete die Grundlage um sich mit dem Nachweis von möglichen Krankheitserregen zu beschäftigen. Nachdem bei einer erneuten Evaluierung der Computertomografie der bislang übersehene Magen identifiziert werden konnte, entschieden wir uns dazu, Proben zu entnehmen und nach genetischen Überresten von Bakterien zu forschen. Von besonderem Interesse war dabei der Magenkeim Helicobacter pylori, ein gram-negatives, stäbchenförmiges Bakterium, das geschätzt bei etwa der Hälfte der Weltbevölkerung den Magen besiedelt. In etwa 10 Prozent der Fälle kann es dabei zu ernsthaften Beschwerden kommen, die sich in Form von Magenschleimhautentzündungen (Gastritis), Magengeschwüren bis hin zu Magenkrebserkrankungen manifestieren können. In vergleichenden Studien an Patientendaten hatte sich bereits gezeigt, dass das Bakterium den Menschen vermutlich schon seit über 100.000 Jahren begleitet und sich zusammen mit dem modernen Menschen über den gesamten Erdball ausgebreitet hat. Daher finden sich heute in den verschiedenen Gegenden der Welt geografisch genau zuordenbare Stämme dieses Bakteriums, die in europäische, afrikanische, asiatische, usw. Stämme zusammengefasst werden und die entsprechenden Bezeichnungen hpEurope, hpAfrica, hpEastAsia, usw. tragen. Daher lag nun also nahe, dass auch der Mann aus dem Eis das Bakterium in sich getragen haben könnte. Für die Untersuchung wurden Gewebeproben aus dem Magen entnommen und einer metagenomischen Analyse unterzogen. Dazu wurde aus den Proben DNA isoliert und mittels Hochdurchsatzsequenzierung und einer zusätzlichen Anreichung der H. pylori-spezifischen Sequenzen (target enrichment) analysiert. Dadurch gelang es uns, das komplette Erbgut des 5300 Jahre alten Helicobacter pylori-Stammes aus dem Magen des Mannes aus dem Eis zu rekonstruieren (Abbildung 8) [12]. Die bioinformatische Auswertung ergab, dass es sich um einen potenziell hochvirulenten Stamm gehandelt hat, der bei heutigen Patienten zu einem deutlich erhöhten Risiko einer ernsthaften Magenerkrankung führen würde. Bezeichnenderweise fanden sich mit Hilfe eines paläo-proteomischen Ansatzes Hinweise auf eine Entzündungsreaktion seines Immunsystems auf den Magenkeim, in Form spezifischer Eiweißstoffe, die im Rahmen der entzündlichen Wirtsantwort ausgeschüttet werden. Ob Ötzi tatsächlich an einer bakteriell bedingten Magenerkrankung gelitten hat, lässt sich aufgrund des Erhaltungszustands des Magens mit einer fehlenden Magenschleimhaut nicht mehr beantworten.

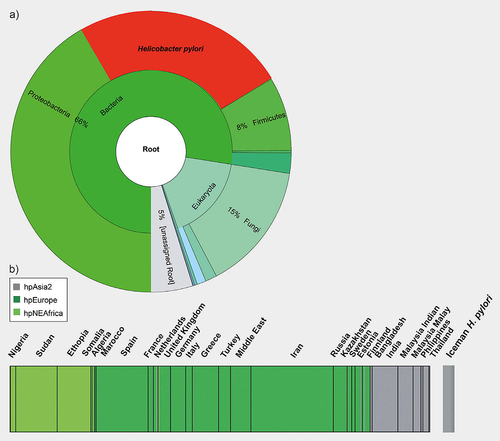

Genetischer Nachweis von Helicobacter pylori im Magen des Mannes aus dem Eis

a) Taxonomische Verteilung der DNA-Abschnitte (reads) nach der Hochdurchsatzsequenzierung und Anreicherung der H. pylori-Sequenzen. b) Die phylogeografische Zuordnung zeigt, dass Ötzis H. pylori in die Population hpAsia2 fällt und nicht zu der erwarteten Gruppe von hpEurope.

Die phylogeografische Zuordnung des Helicobacter pylori aus Ötzis Magen lieferte ein überraschendes Ergebnis. Es handelte sich nicht um den erwarteten europäischen Stamm hpEurope, sondern dieser entsprach der Population hp2Asia, die heute überwiegend in Zentral- und Südasien vorkommt (Abbildung 8). Da in vorherigen Studien eindeutig gezeigt wurde, dass Ötzi südlich der Alpen aufgewachsen ist und auch nicht-asiatischer Herkunft war, musste es eine andere Erklärung dafür geben. Die Antwort lag in der Entwicklungsgeschichte von H. pylori, die eng mit den frühen Wanderbewegungen der Menschen gekoppelt ist. Der Helicobacter-pylori-Stamm, der heutzutage in den meisten Europäern vorhanden ist (hpEurope), muss aus einer Vermischung der beiden ursprünglich afrikanischen und asiatischen Stämme, Ancestral Europe 1 and 2 (AE1 und AE2), hervorgegangen sein. Bislang war man davon ausgegangen, dass dieser Prozess vor 10–52 .000 Jahren stattgefunden hatte und dass bei der Besiedlung Europas vor etwa 7–8000 Jahren die ersten Ackerbauern und Viehzüchter bereits den europäischen Stamm in sich trugen. Im Gegensatz dazu zeigte unsere Studie, dass Ötzi noch einen fast reinen Vertreter der zweiten anzestralen Population (AE2) in sich trug, aus der der moderne Stamm hpAsia2 hervorging, und es daher vermutlich erst nach seiner Zeit, also in den letzten 5300 Jahren, zur Vermischung von AE1 und AE2 und damit zur Entwicklung der Population hpEurope gekommen ist. Die Studie lieferte somit auch einen weiteren Beleg dafür, dass die Besiedlungsgeschichte Europas wesentlich komplexer war als man noch vor einigen Jahren angenommen hatte.

Die letzte Mahlzeit

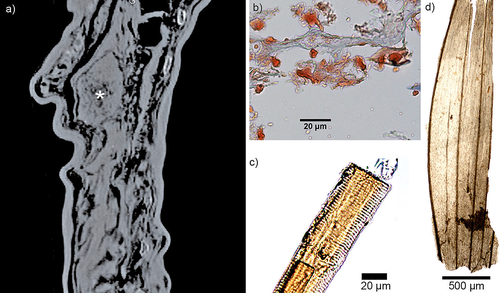

Die radiologische Entdeckung des Magens ermöglichte uns, neben dem Nachweis von Krankheitserregern auch die letzte Mahlzeit des Mannes aus dem Eis zu rekonstruieren. Dafür wurde ein kombinierter methodischer Ansatz gewählt, mit dem das gesamte Spektrum an vorhandenen Biomolekülen, wie aDNA, Proteine, Metabolite und Lipide, analysiert werden konnte [13]. Zunächst wurden die Magenproben einer makro- und mikroskopischen Untersuchung unterzogen, die einen außergewöhnlich guten Erhaltungszustand des Mageninhalts zeigten, in dem Reste von pflanzlichen und tierischen Bestandteilen sowie ein hoher Fettanteil zu erkennen waren (Abbildung 9). Die molekulare Analyse mit Hilfe eines „multi-omics“-Ansatzes (Metagenomik, Proteomik und Lipidomik) ergab, dass die tierischen Nahrungsbestandteile überwiegend von Muskelfasern und Fettgewebe des Steinbocks stammen. Zusätzlich wurden auf genetischer Ebene Spuren von Hirschfleisch entdeckt. Eine weitere mikroskopische und nanotechnologische Untersuchung der Muskelfasern ergab zudem einen Hinweis darauf, dass Ötzi das Fleisch vermutlich in getrockneter oder geräucherter Form bei sich trug. Dies ließ sich davon ableiten, dass die Fleischfasern noch ihre typische Querstreifung aufwiesen, die sich bei Erhitzung durch Kochen oder Braten üblicherweise verliert. Eine Lipidanalyse der fettigen Bestandteile aus dem Magen zeigte eine Verteilung der Fettsäuren, die typischerweise einhergehen mit dem Konsum von Steinbockfleisch und -fettgewebe. Dahingegen fanden sich keine Hinweise, dass der Mann aus dem Eis in seiner letzten Mahlzeit Milchprodukte zu sich genommen hatte. Bei den pflanzlichen Resten handelte es sich im Wesentlichen um Getreidebestandteile der ursprünglichen Weizenform Einkorn (Triticum monococcum). Zusätzlich fanden sich vermehrt Spuren des Adlerfarns (Pteridium aquilinum), der aufgrund seiner Giftigkeit nur sehr bedingt zum Verzehr geeignet ist. Andere mögliche Erklärungen wären, dass der Mann aus dem Eis Adlerfarn als Medizin gegen seine Darmparasiten genommen hat, oder dass er es als Verpackungsmaterial für seine Nahrung benutzt hat und es dadurch zu einer unabsichtlichen Einnahme gekommen ist.

Die Untersuchung des Magens erlaubte die Rekonstruktion von Ötzis letzter Mahlzeit. a) In der CT-Schichtaufnahme ist der gefüllte Magen zu erkennen (Asteriks). b) Eine histologische Färbung einer Magenprobe mit Sudan III zeigt Fettzellen an und belegt den hohen Fettanteil des Speisebreis. c) Die mikroskopische Nahaufnahme zeigt deutlich die für Muskelfasern typische Querstreifung. d) Reste der Ähre eines Weizenkorns.

Ausblick

Trotz der fast 30jährigen Forschungsgeschichte rund um den Mann aus dem Eis, liegen immer noch offene Fragen vor uns, die auf ihre Entdeckung warten. Insbesondere die weitere und kontinuierliche Entwicklung molekularer Untersuchungsmethoden und bildgebender Verfahren lässt weitere wichtige Erkenntnisse hinsichtlich des Nachweises von Krankheitserregern und genetischer Prädispositionen erwarten. Ein besonderes Potenzial ist in der Untersuchung des Mikrobioms von Ötzi zu sehen, das uns vollkommen neue Einblicke in die Zusammensetzung und mögliche Veränderung der mikrobiellen Gemeinschaft im Laufe der letzten 5000 Jahre liefern könnte. In einer aktuellen Studie konnten wir bereits einen ersten Beitrag dazu liefern, indem wir das Bakterium Prevotella copri, einen typischen Vertreter des menschlichen Darmmikrobioms, in Proben aus dem intestinalen Trakt der Mumie untersucht haben. In einer vergleichenden Studie von modernen und alten Darmproben konnten dadurch neue Einblicke zur Evolution von P. copri gewonnen werden [14]. Hierbei zeigte sich ein deutlicher Verlust der Diversität des Bakterienstammes in der modernen Bevölkerung, die vermutlich auf Veränderungen in der Ernährungsweise und den westlich geprägten Lebensstil zurückzuführen sind. Diese Arbeit ist ein erster Hinweis darauf, dass die Diversität der Darmflora in uns Menschen über die letzten Jahrtausende erheblich abgenommen hat und damit einen möglichen Beitrag zum Anstieg von heute häufigen Erkrankungen, wie beispielsweise Asthma, Übergewicht und Lebensmittelallergien, geleistet hat.

Biography

Albert Zink hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Biologie studiert und im Fachgebiet Anthropologie und Humangenetik promoviert. Für seine Postdoktorandenphase wechselte er an das Pathologische Institut der Medizinischen Fakultät und unternahm erste Forschungsreisen nach Ägypten. Nach dem Abschluss seiner Habilitation forschte er für etwa 2½ Jahre im Bereich der Nanotechnologie am Department für Geo- und Umweltwissenschaften der LMU. Er erhielt 2007 den Ruf als Leiter des neu gegründeten Instituts für Mumienforschung an der Eurac Research in Bozen, Italien. Dort zeichnet er verantwortlich für die wissenschaftliche Untersuchung von Ötzi und beschäftigt sich mit Mumienfunden auf der ganzen Welt, darunter die bekannten ägyptischen Pharaonen Ramses III und Tutanchamun. Sein besonderes Interesse gilt dabei der molekularen Untersuchung von alter DNA und dem Nachweis von Infektionskrankheiten. Er ist Autor von mehreren Büchern und ein gefragter Interviewpartner zum Thema Mumienforschung.