Urtikaria

Korrespondenzanschrift

Prof. Dr. med. habil. Bettina Wedi

Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie

Medizinische Hochschule Hannover

Carl-Neuberg-Straße 1

30625 Hannover

E-Mail: [email protected]

Die Urtikaria ist definiert durch das Auftreten von flüchtigen juckenden Urticae (Quaddeln) und/oder von Angioödemen. Pathophysiologisch hauptverantwortlich ist eine Mediatorausschüttung durch aktivierte subepidermale Mastzellen (ggf. auch basophile Granulozyten).

Bei den meisten Urtikariaformen sind die Mechanismen der Mastzellaktivierung unbekannt. Mit Ausnahme der akuten Urtikaria sind nach aktuellem Kenntnisstand IgE-vermittelte Mechanismen bei den übrigen Urtikariaformen praktisch nicht relevant.

Die chronische spontane Urtikaria und die chronischen induzierbaren Urtikariaformen sind hochchronisch mit Verläufen über viele Jahre bis Jahrzehnte.

Am häufigsten sind spontane Urtikariaformen.

Weitere Differenzialdiagnosen sind insbesondere bei Persistenz der Einzeleffloreszenzen, Fehlen von Juckreiz oder dem Vorhandensein tiefliegender Schwellungen zu berücksichtigen.

Bei kaum vorhandenem Juckreiz und fehlendem Ansprechen auf H1-Antihistaminika müssen autoinflammatorische Syndrome mit urtikariellen Hautveränderungen, die mit persistierendem oder rezidivierendem Fieber einhergehen, differenzialdiagnostisch abgegrenzt werden.

Bei tiefliegenden Schwellungen/Angioödemen in wechselnder Lokalisation ohne gleichzeitiges Auftreten oberflächlicher Urticae sind Bradykinin-vermittelte Angioödeme, die pharmakologisch induziert sein können (durch Einnahme von ACE-Hemmern oder Sartanen) oder aber durch einen C1- Esterase-Inhibitormangel (hereditär statt hereditäres oder erworben) bedingt sein können, abzugrenzen.

Die Diagnostik basiert auf einer sorgfältigen und strukturierten Anamnese unter Berücksichtigung potenzieller Triggerfaktoren. Die meisten Urtikariaformen sind einfach per Blick und kurzer Anamnese zu diagnostizieren.

Zur Diagnostik gehört weiterhin eine körperliche Untersuchung einschließlich Überprüfung des Dermographismus. Die weitere Diagnostik richtet sich nach dem Urtikaria-Subtyp.

Zahlreiche diagnostische Instrumente haben sich in der Beurteilung der Schwere und der Lebensqualität betroffener Patienten insbesondere mit chronischer spontaner Urtikaria bewährt.

Zu den therapeutischen Optionen zählen Behandlung und Beseitigung der Ursache, Hemmung der Mediatorfreisetzung aus Mastzellen und Inhibition der Mediatorwirkung am Zielorgan

Eine stationäre Aufnahme ist bei Luftnot, Kreislaufstörung und generalisierter, schwerer Urtikaria sowie bedrohlichen Angioödemen indiziert.

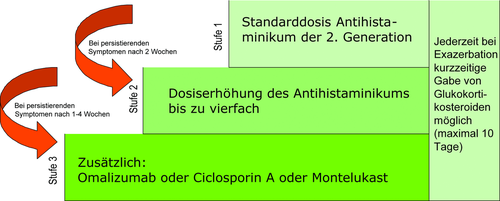

Die symptomatische Standardtherapie besteht auf der 1. Stufe des Behandlungsalgorithmus aus nicht oder wenig sedierenden H1-Antihistaminika in Standarddosierung.

Auf der nächsten Stufe wird eine Dosiserhöhung (Off-Label-Use) bis zu 4fach unter Berücksichtigung potenzieller Nebenwirkungen empfohlen.

Zur Behandlung schwerer, rezidivierender Urtikaria-Erkrankungen ist die Verordnung von Antihistaminika auf Kassenrezept nach § 34 Abs. 1 SGB V zulässig.

Auf der 3. Stufe werden als zusätzliche Therapie (Add-on zu H1-Antihistaminika) Omalizumab (monoklonaler Anti-IgE-Antikörper) oder Ciclosporin A (Immunsuppressivum) oder Montelukast (Leukotrienrezeptorantagonist) empfohlen.

Seit März 2014 hat Omalizumab in einer Dosierung von 300 mg subkutan alle vier Wochen als Zusatztherapie eine Zulassungserweiterung für die chronische Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren) erhalten, die nicht auf H1-Antihistaminika anspricht.

Bei Omalizumab handelt es sich somit um die Therapieoption mit der höchsten Evidenz. Ein klinisch relevantes Ansprechen zeigt sich in der Regel bereits ein bis zwei Wochen nach der ersten subkutanen Gabe.

Eine längerfristige Therapie mit systemischen Glukokortikosteroiden sollte aufgrund des erheblichen Nebenwirkungsprofils unterbleiben.

Grundsätzlich sollte regelmäßig alle 3–6 Monate überprüft werden, ob eine Dosisreduktion oder ein Absetzen der Medikation bei eventuell eingetretener Spontanremission möglich ist.

Die Evidenzlage für das Management der induzierbaren Urtikariaformen ist wesentlich schlechter als für die chronische spontane Urtikaria.

Pragmatisch kann dem Behandlungsalgorithmus für die chronische Urtikaria gefolgt werden.

Grundsätzlich unterscheiden sich das diagnostische Vorgehen sowie die Therapie im Kindesalter nicht von dem Vorgehen bei Erwachsenen.

Zusammenfassung

Die Urtikaria ist häufig und als Krankheitsbild bereits in der Antike beschrieben worden. Trotzdem sind zum Pathomechanismus und Management viele Fragen offen. Die publizierte Evidenz ist im Vergleich zu anderen häufigen Hauterkrankungen gering. Die klinische Symptomatik mit juckenden, flüchtigen Urticae und/oder Angioödemen wird durch eine Mediatorausschüttung (insbesondere von Histamin) aus aktivierten Mastzellen und basophilen Granulozyten vermittelt. Der Mechanismus der Mastzellaktivierung ist für die meisten Urtikariaformen im Detail bislang nicht geklärt. Bei der Urtikaria müssen unterschiedliche Subtypen abgegrenzt werden. Spontane Formen sind häufiger als induzierbare Formen. Im Management sind besonders die chronischen Urtikariaformen und besondere Lebensalter und -umstände (Kinder, Schwangere) problematisch. Daher ist die internationale Konsensbildung mit der Entwicklung einer aktualisierten Leitlinie, die neben Empfehlungen zur Diagnostik auch einen dreistufigen Behandlungsalgorithmus beinhaltet, hilfreich. Neben den in Standarddosierung zugelassenen H1-Antihistaminika steht seit kurzem mit Omalizumab für die chronische spontane Urtikaria, die nicht auf H1-Antihistaminika anspricht, eine weitere zugelassene Therapieoption zur Verfügung. Der Wirkmechanismus von Omalizumab bei der chronischen Urtikaria ist nicht im Detail geklärt, seine Aufdeckung könnte wesentlich zum Verständnis der Pathogenese der Urtikaria und zur Entwicklung weiterer therapeutischer Strategien beitragen.

Einleitung

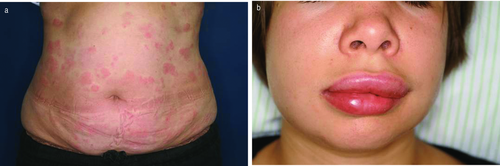

Die Urtikaria zählt zu den häufigen Hauterkrankungen und ist definiert durch das Auftreten juckender flüchtiger Quaddeln (Abbildung a) und/oder tiefer liegender Schwellungen (Angioödeme) (Abbildung b).

Obwohl die Urtikaria bereits in der Antike beschrieben wurde, sind viele Aspekte, insbesondere zur Pathophysiologie der unterschiedlichen Urtikaria-Subtypen und damit auch zu ihrem optimalen Management, bislang unklar. Die chronischen Urtikariaformen, die chronische spontane Urtikaria und die chronischen induzierbaren Urtikariaformen, sind hochchronisch mit Verläufen über Jahre bis Jahrzehnte. Die Lebensqualität der Betroffenen ist erheblich eingeschränkt und verursacht hohe Kosten (Arbeits-/Schulausfall, Ärztehopping, Krankenhausaufenthalte etc.). Bis vor kurzem standen nur H1-Antihistaminika in Standarddosis als zugelassene Therapie zur Verfügung. Seit März 2014 gibt es mit dem humanisierten monoklonalen IgE-Antikörper Omalizumab eine weitere zugelassene Therapie für die nicht auf H1-Antihistaminika ansprechende chronische spontane Urtikaria.

Definition, Pathophysiologie, Klassifikation und Besonderheiten

Die Urtikaria ist definiert durch das Auftreten von flüchtigen juckenden Urticae (Quaddeln) und/oder Angioödemen . Pathophysiologisch hauptverantwortlich ist eine Ausschüttung von Mediatoren durch aktivierte subepidermale Mastzellen (ggf. auch basophile Granulozyten). Das freigesetzte Histamin verursacht eine lokale Vasodilatation und Erhöhung der Kapillarpermeabilität mit resultierendem intrakutanem (Urtica) oder subkutanem (Angioödem) Ödem. Weiterhin werden sensorische Nerven aktiviert, was bei den Urticae zu Juckreiz und Reflexrötung führt. Die tiefer liegenden Angioödeme sind eher schmerzhaft und sie bestehen im Gegensatz zu den flüchtigen, nur wenige Stunden andauernden Urticae häufig 1–3 Tage.

Eine Mastzellmediator-vermittelte (Histamin-bedingte) Urtikaria kann grundsätzlich durch verschiedene Auslöser bedingt sein: u. a. allergisch (IgE-vermittelt), pseudoallergisch (nicht IgE-vermittelt), physikalisch, infektiös, autoreaktiv, paraneoplastisch, psychisch und durch eine Erhöhung der Körpertemperatur. Bei den meisten Urtikariaformen sind die Mechanismen der Mastzellaktivierung unbekannt. Mit Ausnahme der akuten Urtikaria sind nach aktuellem Kenntnisstand IgE-vermittelte Mechanismen bei den übrigen Urtikariaformen praktisch nicht relevant.

In der Klassifikation werden spontane Urtikariaformen von induzierbaren abgegrenzt (Tabelle ), wobei die physikalischen Formen und die Sonderformen als induzierbare Urtikaria zusammengefasst werden. Ein kombiniertes Auftreten von Subtypen ist möglich. Häufig ist beispielsweise das Auftreten einer Urtikaria factitia zusammen mit einer chronischen spontanen Urtikaria. Die chronische spontane Urtikaria und die chronischen induzierbaren Urtikariaformen sind hochchronisch mit Verläufen über viele Jahre bis Jahrzehnte (Tabelle ). Die Verwendung des Begriffs “idiopathische” Urtikaria wird nicht mehr empfohlen .

Tabelle 1. Klassifikation und Besonderheiten von Urtikaria-Subtypen

| Oberbegriff | Subtyp | Auslöser, Trigger | Besonderheiten |

|---|---|---|---|

| Spontane Urtikaria | akute spontane Urtikaria (< 6 Wo. bestehend) | ▸ akuter viraler/bakterieller Infekt (z. B. respiratorisch, gastrointestinal, Harnwege) ▸ medikamentös (v. a. NSAR wie Acetylsalicylsäure) ▸ IgE-vermittelt, allergisch (Nahrungsmittel, Hymenopterengift) |

selbstlimitierend, meist nur für 1–2 Wochen (per Definition < 6 Wochen), bei mehr als der Hälfte zusätzlich Angioödem |

| chronische spontane Urtikaria (> 6 Wo. bestehend) | ▸ chronisch persistierender Infekt (z. B. Helicobacter, Streptokokken, Yersinien, Parasiten) ▸ Autoreaktivität (Schilddrüsenautoantikörper, positiver autologer Serumtest, anti-FcεRIa) ▸ Pseudoallergene (v. a. NSAR wie Acetylsalicylsäure, selten Zusatzstoffe) |

hochchronisch (jahre- bis jahrzehntelanger Verlauf), bei 40–50 % zusätzlich Angioödem | |

| Induzierbare Urtikaria: physikalische Urtikaria | Urtikaria factitia | ▸ Scherkräfte | häufigste physikalische Urtikaria, zeitgleiches Auftreten mit chronischer spontaner Urtikaria möglich, mittlere Dauer 6,5 Jahre |

| Kälteurtikaria | ▸ Kälte (Luft, Wasser, Gegenstände, Getränke, Eis) | häufige physikalische Urtikaria, potenziell lebensbedrohlich; zeitgleiches Auftreten mit cholinergischer Urtikaria möglich; mittlere Dauer 5–10 Jahre | |

| verzögerte Druckurtikaria | ▸ lokaler Druck (verzögerte Reaktion nach 3–6 h) | zeitgleiches Auftreten mit chronischer spontaner Urtikaria möglich; Allgemeinsymptome wie Abgeschlagenheit, Fieber, Arthralgien möglich; mittlere Dauer 6–9 Jahre | |

| Wärmeurtikaria | ▸ lokale Wärme | sehr selten | |

| solare Urtikaria | ▸ UV-Licht, sichtbares Licht | selten | |

| aquagene Urtikaria | ▸ Wasserkontakt (unabhängig von der Temperatur) | sehr selten | |

| Sonderformen | cholinergische Urtikaria | ▸ Erhöhung der Körperkerntemperatur (durch psychische/physikalische Anstrengung) | v. a. im jungen Lebensalter; flüchtige, stecknadelkopfgroße Urticae; zeitgleiches Auftreten mit Kälteurtikaria möglich; mittlere Dauer 7,5 Jahre |

| Kontakturtikaria | ▸ allergisch: tierische, pflanzliche Allergene, Berufschemikalien, Arzneimittel ▸ nichtallergisch: Stoffe von Pflanzen (z. B. Brennnesseln, Wolfsmilchgewächse), Nahrungsmitteln (z. B. Erdbeeren), Tieren (z. B. Raupen, Ameisen) oder Irritanzien (Perubalsam, Benzoesäure, Zimtaldehyd) |

Sonderform: Orales Allergiesyndrom |

- Abk.: Wo., Wochen; NSAR, nichtsteroidale Antirheumatika

Valide Daten zur Prävalenz der einzelnen Urtikariaformen liegen nicht vor. Die Prävalenz für Urtikaria insgesamt wird zwischen 1–1,5 % geschätzt und bei dermatologischen Patienten mit 3 %. Am häufigsten sind spontane Urtikariaformen. Die akute spontane Urtikaria ist mit einer Lebenszeitprävalenz von 15–20 % am häufigsten und betrifft vorwiegend Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (grundsätzlich aber in jedem Lebensalter möglich) sowie Atopiker. Die chronische spontane Urtikaria dagegen betrifft vor allem Frauen im mittleren Lebensalter und kommt mit einer Prävalenz von etwa 0,5 % vor. Bei den induzierbaren Urtikariaformen überwiegen Männer bei der verzögerten Druckurtikaria. Bei der cholinergischen Urtikaria und der Kälteurtikaria sind beide Geschlechter etwa gleich häufig betroffen. Typisch für die cholinergische Urtikaria sind stecknadelkopfgroße Urticae (Tabelle ). Die Auslösefaktoren und weitere Besonderheiten sind der Tabelle zu entnehmen.

Bei der letzten internationalen Leitlinienaktualisierung (November 2012) bestand Konsens, die anstrengungsinduzierte Urtikaria/Anaphylaxie nicht mehr als Urtikaria zu klassifizieren, sondern den Anaphylaxien zuzuordnen. Das Vorkommen einer adrenergen Urtikaria ist umstritten .

Differenzialdiagnose

Differenzialdiagnosen einer spontanen Urtikaria mit Quaddeln sind beispielsweise das urtikarielle Frühstadium eines bullösen Pemphigoids, Skabies und andere Reaktionen auf Arthropoden, verschiedene Formen figurierter Erytheme, Sweet-Syndrom oder Erythema elevatum diutinum, in der Schwangerschaft auch polymorphes Exanthem der Schwangerschaft beziehungsweise Pemphigoid gestationis .

Weitere Differenzialdiagnosen sind insbesondere bei Persistenz der Einzeleffloreszenzen, Fehlen von Juckreiz oder dem Vorhandensein tiefliegender Schwellungen zu berücksichtigen. Bestehen einzelne Urticae länger als 24 Stunden (Beobachtung des Verlaufs nach Markieren der Ränder), weisen eine hämorrhagische Komponente oder Abheilung mit Hyperpigmentierung auf, sollte histopathologisch der Ausschluss einer Urtikaria-Vaskulitis erfolgen. Bei älteren Patienten ist eine urtikarielle Dermatitis abzugrenzen, welche durch länger als 24 Stunden persistierende, stark juckende Plaques mit teils urtikarieller, teils ekzematöser Morphe einhergeht . Die epidermale Beteiligung ermöglicht die Abgrenzung zur Urtikaria.

Bei kaum vorhandenem Juckreiz und fehlendem Ansprechen auf H1-Antihistaminika müssen autoinflammatorische Syndrome mit urtikariellen Hautveränderungen, die mit persistierendem oder rezidivierendem Fieber einhergehen, differenzialdiagnostisch abgegrenzt werden. Zu den hereditären autosomal dominant vererbten autoinflammatorischen Syndromen mit Mutation von NLRP3 (nucleotide-binding oligomerization domain-leucine rich repeats containing pyrin domain 3) zählen die Cryopyrin-assoziierten periodischen Syndrome (CAPS) durch Mutation von CIAS1 (cold induced autoinflammatory syndrome 1) auf Chromosom 1q44 (kodierend für Cryopyrin). Hierzu gehören das familiäre kälteinduzierte autoinflammatorische Syndrom (FCAS, auch als familiäre Kälteurtikaria bezeichnet), das NOMID (neonatal onset multisystem inflammatory disease) und das Muckle-Wells-Syndrom (MWS) mit Urtikaria, Fieberschüben, Taubheit, Nephropathie und Amyloidose. Weitaus häufiger als die hereditären autoinflammatorischen Syndrome ist das erworbene Schnitzler-Syndrom mit Arthralgien, Fieberschüben und monoklonaler IgM-Gammopathie oder ein adulter Morbus Still. Therapeutisch stehen für einige IL-1-vermittelte autoinflammatorische Syndrome Zytokin-antagonistische Antikörper zur Verfügung. Der IL-1-Rezeptor-Antagonist Anakinra und der IL-1ß-Antikörper Canakinumab sind u. a. zugelassen für CAPS einschließlich NOMID, MWS und FCAS.

Bei tiefliegenden Schwellungen/Angioödemen in wechselnder Lokalisation ohne gleichzeitiges Auftreten oberflächlicher Urticae sind Bradykinin-vermittelte Angioödeme, die pharmakologisch induziert sein können (durch Einnahme von ACE-Hemmern oder Sartanen) oder aber durch einen C1-Esterase-Inhibitormangel (hereditäres oder erworben) bedingt sein können, abzugrenzen .

Bei persistierenden Schwellungen ohne Urticae (vor allem der Oberlippe) sind chronische granulomatöse Entzündungsreaktionen wie Cheilitis granulomatosa, Melkersson-Rosenthal-Syndrom, Sarkoidose zu berücksichtigen.

Diagnostik bei Urtikaria

Die Diagnostik basiert auf einer sorgfältigen und strukturierten Anamnese unter Berücksichtigung potenzieller Triggerfaktoren . Die meisten Urtikariaformen sind einfach per Blick und nach kurzer Anamnese zu diagnostizieren. Auch wenn der Betroffene zum aktuellen Zeitpunkt keine Hautveränderungen aufweist, kann die Diagnose ausschließlich basierend auf den typischen anamnestischen Angaben gestellt werden. Bei chronischer spontaner Urtikaria kann ein Beschwerdetagebuch mit zusätzlicher Dokumentation von verzehrten Nahrungsmitteln, Medikamenten und Aktivitäten hilfreich sein. Zur Diagnostik gehört weiterhin eine körperliche Untersuchung einschließlich einer Überprüfung des Dermographismus. Die weitere Diagnostik richtet sich nach dem Urtikaria-Subtyp und ist in der Tabelle aufgeführt.

Tabelle 2. Diagnostisches Vorgehen bei spontaner Urtikaria

| Subtyp | Basisdiagnostik | erweiterte Diagnostik | ||

|---|---|---|---|---|

| Akute spontane Urtikaria | keine | anamnesegerichtet: Entzündungsparameter (Differenzialblutbild, CRP oder BSG), gezielte Infektdiagnostik, Nachweis einer IgE-vermittelten Sensibilisierung. | ||

| Chronische spontane Urtikaria | Differenzialblutbild, CRP oder BSG | chronisch persistierender Infekt mit… | Helicobacter pylori | monoklonaler Stuhlantigentest oder 13C-Harnstoff-Atemtest oder Histopathologie |

| Streptokokken | Anti-DNaseB-Titer, Anti-Streptolysin-Titer, (Rachenabstrich), ggf. HNO-/zahnärztliche Untersuchung | |||

| Staphylokokken | Anti-Staphylolysin-Titer, ggf. HNO-/zahnärztliche Untersuchung | |||

| Yersinia enterocolitica | Yersinien-Serologie (IgA, IgG, Immunoblot) | |||

| autoreaktiv | Schilddrüse | TSHbasal, Schilddrüsen-Autoantikörper | ||

| anti-FcεRI (anti-IgE), Serumfaktor(en) | autologer Serumtest, ggf. funktionelle Diagnostik (z. B. Durchflusszytometrie) | |||

| Pseudoallergie | NSAR | Anamnese, Karenz | ||

| Nahrungsmittelzusatzstoffe | standardisierte pseudoallergenarme Diät für 4 Wo. | |||

- Abk.: CRP, C-reaktives Protein; BSG, Blutsenkungsgeschwindigkeit; NSAR, nichtsteroidale Antirheumatika; Wo., Wochen

Untersuchungen zur Abschätzung einer autoreaktiven Komponente wie autologer Serumtest, Bestimmung von Autoantikörpern gegen FcεRIα und Schilddrüsenautoantikörpern dienen derzeit lediglich der Subklassifikation der chronischen spontanen Urtikaria und haben bisher keine therapeutische Konsequenz. Weitere mögliche diagnostische Maßnahmen, die aber nicht routinemäßig erforderlich sind, sind ANA (eher bei Urtikaria-Vaskulitis zum Ausschluss eines Lupus erythematodes), Biopsie (bei > 24 h persistierenden Einzeleffloreszenzen zur differenzialdiagnostischen Abgrenzung von urtikarieller Dermatitis, bullösem Pemphigoid, Urtikaria-Vaskulitis, kutaner Mastozytose), basale Serum-Tryptase (zur Abgrenzung einer Mastozytose), Stuhl auf Wurmeier (bei Eosinophilie, erhöhtem Gesamt-IgE, Verdacht auf Parasitose), spezifische IgE-Antikörper (bei Verdacht auf IgE-vermittelte Auslöser, eher bei intermittierender Urtikaria).

Bei den induzierbaren Urtikariaformen wird eine standardisierte physikalische Testung empfohlen, um den Subtyp diagnostisch zu sichern und die Reizschwelle zu bestimmen. Eine weiterführende Diagnostik wie bei chronischer spontaner Urtikaria ist umstritten, kann in Einzelfällen aber behandelbare Triggerfaktoren (chronisch persistierende Infekte) identifizieren, die zu einer Besserung oder einem Verschwinden der Urtikaria führen können . Hinweise für Autoreaktivität (positiver autologer Serumtest oder Nachweis von Autoantikörpern gegen IgE bzw. den hochaffinen IgE-Rezeptor) wurden bisher bei induzierbarer Urtikaria nicht beschrieben.

Nützliche Diagnostische Instrumente

Zahlreiche diagnostische Instrumente haben sich in der Beurteilung der Schwere und der Lebensqualität betroffener Patienten insbesondere mit chronischer spontaner Urtikaria bewährt (Tabelle ) . Ihre Verwendung ist insbesondere zur Beurteilung des therapeutischen Ansprechens hilfreich und wird in den Leitlinien empfohlen .

Tabelle 3. Beispiele für in Deutschland zugelassene Therapieoptionen für Urtikaria. H1-Anthistaminika der modernen Generation mit Zulassung für die Indikation Urtikaria

| Wirkstoff | Standarddosis pro Tag (Erwachsene) | Jüngstes Alter mit Zulassung |

|---|---|---|

| Cetirizin | 10 mg | ab 2 Jahren (Tropfen) |

| Bilastin | 20 mg | ab 12 Jahren (Tabletten) |

| Desloratadin | 5 mg | ab 1 Jahr (Sirup) |

| Ebastin | 10 mg | ab 18 Jahren (Tabletten) |

| Fexofenadin | 180 mg | ab 12 Jahren (Tabletten) |

| Levocetirizin | 5 mg | ab 2 Jahren (Tropfen, Saft) |

| Loratadin | 10 mg | ab 2 Jahren (Tabletten) |

| Mizolastin | 10 mg | ab 12 Jahren (Tabletten) |

| Rupatadin | 10 mg | ab 6 Jahren (Lösung) |

Therapie der Urtikaria

Therapieziel sollte laut des im Rahmen internationaler Leitlinien erzielten Konsenses grundsätzlich das Erreichen kompletter Beschwerdefreiheit sein .

Zu den therapeutischen Optionen zählen Behandlung und Beseitigung der Ursache (beispielsweise Eradikation von Helicobacter, Vermeiden von Acetylsalicylsäure, bei Angioödemen keine ACE-Hemmer/Sartane), Hemmung der Mediatorfreisetzung aus Mastzellen (Glukokortikosteroide, Phototherapie, Ciclosporin A) und Inhibition der Mediatorwirkung am Zielorgan (H1-Antihistaminika, Leukotrienrezeptorantagonisten). Einzelne Medikamente weisen Effekte mehrerer dieser Ansätze auf, während von vielen der Wirkmechanismus im Detail nicht geklärt ist.

Eine topische Therapie ist wenig effektiv, wird aber von manchen Patienten gern zusätzlich zur systemischen Therapie eingesetzt. Geeignet sind juckreizlindernde und kühlende Externa, zum Beispiel Polidocanol-haltige (3–5 %) Lotionen oder Cremes. Topische Antihistaminika werden aufgrund ihres Sensibilisierungspotenzials nicht empfohlen.

Akute Urtikaria (und auch akute Exazerbation einer chronischen Urtikaria)

Bei der selbstlimitierten akuten spontanen Urtikaria erfolgt eine symptomatische Therapie. Bei Fehlen eines bedrohlichen Angioödems sowie von Allgemeinsymptomen (Hypotonie, Globusgefühl, Dyspnoe, Übelkeit/Erbrechen) sind H1-Antihistaminika, ggf. in erhöhter Dosierung (bis zu 4 x, Off-Label-Use) meist ausreichend. Bei fehlendem Ansprechen kann zusätzlich (!) die Gabe oraler Glukokortikosteroide (bis 50 mg Prednisolonäquivalent pro Tag) über maximal 10 Tage hilfreich sein.

Anamnestisch identifizierte Triggerfaktoren wie Medikamente (NSAR) oder Allergene sollten vermieden und akute Infekte adäquat behandelt werden. Eine stationäre Aufnahme ist bei Luftnot, Kreislaufstörung und generalisierter, schwerer Urtikaria sowie bedrohlichen Angioödemen indiziert.

Bei bedrohlicher Symptomatik (Angioödem im Mund-Rachen-Bereich), Kreislaufbeschwerden, Dyspnoe, Übelkeit und generalisierter Urtikaria sollte initial eine sofortige intravenöse Behandlung mit einem H1-Antihistaminikum (für die intravenöse Applikation stehen nur Präparate der älteren Generation zur Verfügung: Clemastin, Dimetinden, Promethazin) und einem Glukokortikosteroid (abhängig von der Schwere der Symptomatik 100–250 mg Prednisolonäquivalent, ggf. auch höher) erfolgen. Beim Progress im Sinne eines anaphylaktischen Schocks muss rechtzeitig mit Adrenalin behandelt werden.

Chronische Spontane Urtikaria

Erstmals 2009 wurde in den internationalen Urtikaria-Leitlinien ein Behandlungsalgorithmus für die chronische spontane Urtikaria vorgeschlagen. Dieser Algorithmus wurde im internationalen Konsens aktualisiert (Abbildung ) . Die symptomatische Standardtherapie besteht auf der 1. Stufe des Behandlungsalgorithmus aus nicht oder wenig sedierenden H1-Antihistaminika (in alphabetischer Reihenfolge: Azelastin, Bilastin, Cetirizin, Desloratadin, Ebastin, Fexofenadin, Levocetirizin, Loratadin, Mizolastin und Rupatadin) in Standarddosierung (Tabelle ). Eine regelmäßige und gegebenenfalls über den Tag verteilte Einnahme ist effektiver als die Einnahme nach Bedarf. Komplette Beschwerdefreiheit ist mit der Standarddosis der H1-Antihistaminika jedoch nur bei den wenigsten Betroffenen zu erzielen . Führt die Standarddosis innerhalb von zwei Wochen nicht zur Beschwerdefreiheit wird im Behandlungsalgorithmus auf der nächsten Stufe eine Dosiserhöhung (Off-Label-Use) bis zu 4fach unter Berücksichtigung potenzieller Nebenwirkungen empfohlen. Aufgrund des individuell unterschiedlichen Ansprechens auf einzelne H1-Antihistaminika kann es hilfreich sein, verschiedene H1-Antihistaminika (ggf. in Dosiserhöhung) auszuprobieren.

Tabelle 4. Weitere Beispiele für in Deutschland zugelassene Therapieoptionen für Urtikaria.

| Wirkstoff | Standarddosis pro Tag (Erwachsene) | jüngstes Alter mit Zulassung | zugelassene Indikation (lt. Fachinformation) |

|---|---|---|---|

| Omalizumab | 300 mg alle 4 Wo. subkutan | ab 12 Jahren | Zusatztherapie für die Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren) mit unzureichendem Ansprechen auf eine Behandlung mit H1-Antihistaminika |

| Prednison, Prednisolon, Methylprednisolon, Triamcinolon | (je nach Schwere) | ab Kindesalter | Erkrankungen der Haut und Schleimhäute, die aufgrund ihres Schweregrades und/oder Ausdehnung bzw. Systembeteiligung nicht oder nicht ausreichend mit topischen Glucocorticoiden behandelt werden können. Dazu gehören: allergische, pseudoallergische und infektallergische Erkrankungen (z. B. akute Urtikaria, anaphylaktoide Reaktionen etc.) |

Zur Behandlung schwerer, rezidivierender Urtikaria-Erkrankungen ist die Verordnung von Antihistaminika auf Kassenrezept nach § 34 Abs. 1 SGB V zulässig. Bei weiterer Therapieresistenz werden im aktuellen internationalen Leitlinien-Behandlungsalgorithmus auf der 3. Stufe als zusätzliche Therapie (Add-on zu H1-Antihistaminika) Omalizumab (monoklonaler Anti-IgE-Antikörper) oder Ciclosporin A (Immunsuppressivum) oder Montelukast (Leukotrienrezeptorantagonist) empfohlen (Abbildung ). Zum Zeitpunkt der Konsenserstellung für die Leitlinie (November 2012) war keine dieser drei Optionen für die Urtikaria zugelassen. Seit März 2014 hat Omalizumab in einer Dosierung von 300 mg subkutan alle vier Wochen als Zusatztherapie eine Zulassungserweiterung (zuvor schweres, allergisches Asthma) für die chronische Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren) erhalten, die nicht auf H1-Antihistaminika anspricht (Tabelle ). Der Wirkmechanismus bei der Urtikaria ist bislang nicht im Detail geklärt. Es scheint zu einer Deaktivierung von Mastzellen/Basophilen zu kommen. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass keine Dosisanpassung aufgrund von Alter (12–75 Jahre), ethnischer Herkunft, Geschlecht, Körpergewicht, Body-Mass-Index, IgE-Ausgangswert, Anti-FcεRI-Autoantikörpern oder einer gleichzeitigen Anwendung von H2-Antihistaminika oder Leukotrienrezeptorantagonisten erforderlich ist. In vitro und in vivo bildet Omalizumab mit IgE Komplexe von begrenzter Größe. Komplexe, die ausfallen, und Komplexe mit einem Molekulargewicht von mehr als einer Million Dalton wurden weder in vitro noch in vivo beobachtet.

Tabelle 5. Nützliche Instrumente im Management chronischer spontaner Urtikaria

| Krankheitsaktivität | |||

|---|---|---|---|

| Abkürzung | Name | Beschreibung | Minimaler – Maximaler Score |

| UAS | UAS | Beurteilung von Juckreiz und Quaddelzahl durch den Patienten einmal am Tag | 0–6 |

| UAS7 | wöchentlicher UAS | Summe des täglichen UAS über eine Woche | 0–42 |

| AAS | AAS | Beurteilung der Ausprägung der Angioödeme durch den Patienten einmal am Tag (5 Fragen) | 0–15 |

| AAS7 | wöchentlicher AAS | Summe des täglichen AAS über eine Woche | 0–105 |

| UCT | Urtikaria-Control-Test | Beurteilung der Kontrolle der Urtikaria in den letzten 4 Wo. (4 Fragen) | 0–16 |

| Lebensqualität | |||

|---|---|---|---|

| Abkürzung | Name | Beschreibung | Minimaler – Maximaler Score |

| CU-Q2oL | Chronic Urticaria Questionnaire for Quality of Life | Beurteilung der Einschränkung der Lebensqualität in den letzten 14 Tagen (23 Fragen) | 0–92 |

| AE-QoL | Angioödem Quality of Life | Beurteilung der Einschränkung der Lebensqualität in den letzten 4 Wo. (17 Fragen) | 0–100 |

- Abk.: UAS, Urtikaria-Aktivitätsscore; AAS, Angioödem-Aktivitätsscore; Wo., Wochen

Die Zulassung basiert auf randomisierten placebokontrollierten klinischen Studien mit mehr als 1 000 Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria im Alter von 12 bis 75 Jahren. Bei Omalizumab handelt es sich somit um die Therapieoption mit der höchsten Evidenz . Ein klinisch relevantes Ansprechen zeigt sich in der Regel bereits ein bis zwei Wochen nach der ersten subkutanen Gabe von Omalizumab, während beim Asthma ein klinisches Ansprechen erst nach 12–16 Wochen zu erwarten ist. Ein vollständiges Ansprechen (komplette Beschwerdefreiheit; Urticaria Activity Score 7 [UAS7] = 0) konnte bei 34–44 % der Urtikaria-Patienten durch Omalizumab im Vergleich zu 5–9 % in der Plazebogruppe erzielt werden. In den Studien haben sich keine weiteren Sicherheitsrisiken zu den bereits bei schwerem allergischem Asthma bekannten gezeigt. Bisher wurde keine anaphylaktische Reaktion unter Omalizumab bei Urtikaria beschrieben.

Bei den im Behandlungsalgorithmus empfohlenen Off-Label-Alternativen besteht für Ciclosporin A (2,5–5 mg/kg Körpergewicht [KG] pro Tag) eine gute Evidenz für die Wirksamkeit. Das Ansprechen erfolgt in der Regel innerhalb von 4–6 Wochen. Bei Ciclosporin sind potenzielle Nebenwirkungen wie arterielle Hypertonie, Nieren- und Leberfunktionsstörungen, Immunsuppression sowie Malignomrisiko zu beachten, daher sind regelmäßige Laboruntersuchungen und Kontrollen notwendig. Die Wirksamkeit des verhältnismäßig nebenwirkungsarmen Leukotrien-Rezeptor-Antagonisten Montelukast 10 mg täglich bei der Urtikaria ist weniger gut belegt, Einzelfälle können profitieren. Ein Ansprechen ist innerhalb von vier Wochen zu erwarten.

Ebenfalls im Behandlungsalgorithmus aufgeführt werden systemische Glukokortikosteroide, die jedoch höchstens kurzfristig (max. 10 Tage, initiale empfohlene Dosis 0,5–1 mg/kg KG Prednisolonäquivalent) bei akuter Exazerbation eingesetzt werden sollten. Eine längerfristige Therapie mit systemischen Glukokortikosteroiden sollte aufgrund des erheblichen Nebenwirkungsprofils unterbleiben. Eine Zulassung für die Behandlung der chronischen Urtikaria liegt nicht vor (Tabelle ).

Nicht mehr im aktualisierten Behandlungsalgorithmus enthalten sind aufgrund der schlechten Evidenzlage H2-Antihistaminika und Dapson. Dapson eignet sich möglicherweise eher bei ausgeprägtem entzündlichem Infiltrat mit Neutrophilen und/oder Eosinophilen (bei druckassoziierter chronischer spontaner Urtikaria oder verzögerter Druckurtikaria). Andere in kleineren Studien oder Einzelfällen erfolgreiche Therapien sind (Hydroxy-)Chloroquin, Sulfasalazin, Tacrolimus, Methotrexat, Mycophenolatmofetil, Cyclophosphamid, Phototherapie mit UVB .

Als erfolglos beschrieben und/oder mit zum Teil nicht unerheblichen Nebenwirkungen belastet sind Antidepressiva (Doxepin), Mastzellstabilisatoren (Oxatomid, Ketotifen), Kalziumkanalblocker (Nifedipin), Sympathomimetika (Terbutalin), Antikoagulanzien (Warfarin) und Stanozolol.

Grundsätzlich sollte regelmäßig alle 3–6 Monate überprüft werden, ob eine Dosisreduktion oder ein Absetzen der Medikation bei eventuell eingetretener Spontanremission möglich ist .

Induzierbare Urtikaria

Die Evidenzlage für das Management der induzierbaren Urtikariaformen ist wesentlich schlechter als für die chronische spontane Urtikaria. Therapieoptionen der induzierbaren Urtikariaformen werden in Tabelle dargestellt. Das Vermeiden des Auslösers ist häufig nicht realisierbar (Tabelle ). Zur symptomatischen Therapie stehen die für die Therapie der chronischen Urtikaria zugelassenen H1-Antihistaminika zur Verfügung. Pragmatisch kann dem Behandlungsalgorithmus für die chronische Urtikaria gefolgt werden (Abbildung ). Zahlreiche Fallberichte und Fallserien zu den verschiedenen induzierbaren Urtikariaformen haben gezeigt, dass Omalizumab eine wirksame Therapieoption für Betroffene darstellt, die nicht auf H1-Antihistaminika und andere in Tabelle dargestellte Therapieoptionen ansprechen.

Tabelle 6. Therapeutisches Management bei induzierbarer Urtikaria (mit Ausnahme von H1-Antihistaminika keine zugelassene Therapie verfügbar; ggf. pragmatisches Vorgehen wie im Behandlungsalgorithmus [Abbildung ]

| Urtikaria-Subtyp | Intervention |

|---|---|

| Alle physikalischen Urtikaria | Vermeiden des physikalischen Auslösers; prophylaktisch, regelmäßig oder bei Bedarf H1-Antihistaminika der neuen Generation (ggf. in erhöhter Dosis bis 4fach) |

| Urticaria factitia | weitere Optionen: Ketotifen, UVB-Phototherapie |

| Kälteurtikaria | weitere Optionen: Montelukast, Ketotifen, Cyproheptadin, Tetracycline, Penicillin, Omalizumab |

| Verzögerte Druckurtikaria | weitere Optionen: Montelukast, Dapson, orale Glukokortikosteroide unterhalb der Cushingschwelle, Methotrexat, Omalizumab |

| Wärmeurtikaria | weitere Optionen: Toleranzinduktion, (Hydroxy-)Chloroquin, Omalizumab |

| Solare Urtikaria | weitere Optionen: Photohardening, (Hydroxy-)Chloroquin, Plasmapherese, Photopherese, IVIG, Omalizumab |

| Vibrationsurtikaria/Angioödem | Karenz |

| Alle Sonderformen | Vermeiden des Auslösers; prophylaktisch, regelmäßig oder bei Bedarf H1-Antihistaminika der neuen Generation (ggf. in erhöhter Dosis bis 4fach) |

| Cholinergische Urtikaria | weitere Optionen: „Anstrengungstoleranzinduktion“, Ketotifen, Danazol, Omalizumab |

| Kontakturtikaria | Karenz |

| Aquagene Urtikaria | weitere Optionen: Barriere-Creme, Phototherapie |

- Abk.: IVIG, intravenöse Immunglobuline

In Deutschland steht derzeit nur eine explizit für die induzierbare Urtikaria zugelassene Therapie zur Verfügung: Cyproheptadin (älteres Antihistaminikum/Serotoninantagonist) ist ab sieben Jahren für die symptomatische Behandlung der primär erworbenen Kälteurtikaria zugelassen, wenn nichtsedierende Antihistaminika nicht ausreichend wirksam oder kontraindiziert sind. Ob Cyproheptadin, welches ein erhebliches Nebenwirkungsprofil aufweist, bei der Kälteurtikaria effektiver ist als moderne H1-Antihistaminika (ggf. in Dosiserhöhung) ist sehr fraglich.

Urtikaria bei Kindern

Die chronische spontane Urtikaria im Kindesalter ist seltener als bei Erwachsenen . Exakte epidemiologische Daten fehlen. Von den induzierbaren Urtikariaformen kommen im Kindesalter Urticaria factitia, cholinergische Urtikaria und Kälteurtikaria sowie Kontakturtikaria vor.

Grundsätzlich unterscheiden sich das diagnostische Vorgehen sowie die Therapie im Kindesalter nicht von dem Vorgehen bei Erwachsenen . Der häufigste infektiöse Triggerfaktor bei Kindern mit chronischer spontaner Urtikaria sind persistierende Streptokokken-Infekte, grundsätzlich sind die Triggerfaktoren mit denen bei Erwachsenen aber vergleichbar . Auch bei Kindern wird der Behandlungsalgorithmus (Abbildung ) unter individueller Nutzen-Risiko-Abwägung für die jeweilige Therapieoption empfohlen. Omalizumab ist zur Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen (ab 12 Jahren) mit unzureichendem Ansprechen auf eine Behandlung mit H1-Antihistaminika zugelassen (bei der Indikation schweres, allergisches Asthma ab 6 Jahren).

Urtikaria bei Schwangeren

Auch in der Schwangerschaft wird grundsätzlich ein Vorgehen, wie im Behandlungsalgorithmus der Leitlinien vorgestellt, unter Berücksichtigung des individuellen Nutzen-Risiko-Profils empfohlen. Als unbedenklich in der Schwangerschaft kann die Gabe der Standarddosis von Loratadin und Cetirizin angesehen werden, wobei für Loratadin bisher die meisten Schwangerschaften (mehr als 5 000) prospektiv nachverfolgt wurden (Pharmakovigilanz- und Beratungszentrums für Embryonaltoxikologie: www.embryotox.de). Loratadin ist somit das H1-Antihistaminikum der Wahl in allen Phasen der Schwangerschaft.

Interessenkonflikt

Wedi: Vortragshonorare (Novartis, Dr. Pfleger), Forschungszuschuss (Novartis)

Wieczorek: Vortragshonorare (Novartis)

Raap: Vortragshonorare (Novartis), Forschungszuschuss (Novartis)

Kapp: Vortragshonorare (ALK Abelló)

Literatur

Fragen zur Zertifizierung durch die DDG

- Welche der folgenden Aussagen zur Urtikaria ist falsch?

- Der Mechanismus der Mastzellaktivierung ist für die meisten Urtikariaformen im Detail unbekannt.

- Die akute Urtikaria besteht in der Regel mindestens sechs Wochen.

- Eine akute Urtikaria kann allergisch bedingt sein.

- Das NSAR Acetylsalicylsäure ist ein häufiger Triggerfaktor für eine Urtikaria.

- Die klinische Symptomatik der Urtikaria wird durch degranulierende Mastzellen vermittelt.

- Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

- Die meisten chronischen Urtikariaformen bestehen maximal sechs Monate.

- Unter dem Begriff induzierbare Urtikaria werden neuerdings akute und chronische Urtikaria zusammengefasst.

- Die chronische spontane Urtikaria betrifft vor allem Frauen im mittleren Lebensalter.

- Die cholinergische Urtikaria ist eine Sonderform und betrifft vor allem ältere Männer.

- Die anstrengungsinduzierte Urtikaria/Anaphylaxie ist die häufigste physikalische Urtikaria.

- Welche der folgenden Aussagen zur Differenzialdiagnose der Urtikaria ist falsch?

- Bei länger als 24 Stunden in loco persistierenden Urticae, hämorrhagischer Komponente oder Abheilung mit Hyperpigmentierung sollte eine Urtikaria-Vaskulitis histologisch ausgeschlossen werden.

- Das urtikarielle Frühstadium eines bullösen Pemphigoids kann mit einer Urtikaria verwechselt werden.

- Bei einer urtikariellen Dermatitis findet sich im Gegensatz zur Urtikaria eine epidermale Komponente.

- Zu den hereditären autosomal dominant vererbten autoinflammatorischen Syndromen mit Mutation von NLRP3 zählt das Schnitzler-Syndrom.

- Insbesondere bei nicht juckenden Quaddeln und rezidivierenden Fieberschüben muss das Vorliegen eines autoinflammatorischen Syndroms ausgeschlossen werden.

- Welche der folgenden Aussagen zur Differenzialdiagnose rezidivierender Angioödeme (ohne Urticae) ist zutreffend?

- Rezidivierende Angioödeme ohne Urticae können Histamin-vermittelt sein.

- Rezidivierende Angioödeme ohne Urticae können Bradykinin-vermittelt sein.

- ACE-Hemmer und Sartane können Bradykinin-vermittelte Angioödeme auslösen.

- Bei persistierender Oberlippenschwellung sollte eine Cheilitis granulomatosa histopathologisch ausgeschlossen werden.

- Alle Aussagen sind zutreffend.

- Welche der folgenden diagnostischen Maßnahmen ist bei der Abklärung einer chronischen spontanen Urtikaria am wenigsten zielführend, um einen potenziellen Triggerfaktor zu identifizieren?

- Helicobacter-pylori-Antigen-Stuhltest

- Antistreptolysin-Titer

- Yersinien-Serologie

- Nahrungsmittelpricktest

- Differenzialblutbild

- Welches der folgenden Instrumente eignet sich nicht zur Beurteilung der Krankheitsaktivität der chronischen spontanen Urtikaria?

- UAS7

- CU-Q2oL

- AAS7

- GEPARD-Bogen

- UCT

- Ein junger Mann berichtet, dass er stets bei Prüfungen und beim Sport stark juckenden Hautausschlag bekomme, der nach einer halben Stunde wieder verschwinde. Welche Aussage ist falsch?

- Die wahrscheinlichste Verdachtsdiagnose ist cholinergische Urtikaria.

- Sie sollten einen standardisierten physikalischen Test zur Objektivierung durchführen, z. B. eine Ergometer-Belastung.

- Typischerweise treten strecknadelkopfgroße Urticae erst 3–6 Stunden verzögert nach der Ergometerbelastung auf.

- Zeitgleich könnte bei dem jungen Mann auch eine Kälteurtikaria vorliegen. Sie sollten nach entsprechender Beschwerdesymptomatik fragen.

- Die Therapie der 1. Wahl besteht aus nichtsedierenden H1-Antihistaminika (ggf. in erhöhter Dosierung).

- Welche Aussage zum neuen Behandlungsalgorithmus im internationalen Leitlinien-Update ist falsch?

- Auf der 1. Stufe stehen H1-Antihistaminika der zweiten Generation in Standarddosierung.

- H1-Antihistaminika in vierfacher Dosierung sind für die Therapie der chronischen spontanen Urtikaria zugelassen.

- Auf der 3. Stufe des Algorithmus werden als Zusatztherapie entweder Omalizumab, Ciclosporin A oder Montelukast empfohlen.

- Auf jeder Stufe im Algorithmus ist die kurzfristige Gabe eines oralen Glukokortikoids bei einer akuten Exazerbation möglich.

- Alle 3–6 Monate sollte überprüft werden, ob eine Spontanremission eingetreten ist.

- Welcher Wirkstoff erhielt in 2014 die Zulassungserweiterung für die nicht auf H1-Antihistaminika ansprechende chronische spontane Urtikaria?

- Secukinumab

- Rupatadin

- Omalizumab

- Anakinra

- Canakinumab

- Welche Aussage zu Omalizumab bei Urtikaria ist falsch?

- Der Wirkmechanismus von Omalizumab bei der Urtikaria ist bislang nicht geklärt.

- Es wurden mehr als 1 000 Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria in Zulassungsstudien eingeschlossen.

- Bisher sind keine Anaphylaxien durch Omalizumab bei Urtikaria beschrieben worden.

- In den klinischen Studien haben sich keine neuen Sicherheitsaspekte verglichen mit dem bekannten Nebenwirkungsprofil in der Therapie des persistierenden schweren allergischen Asthmas ergeben.

- Omalizumab ist zugelassen für Patienten mit chronischer spontaner Urtikaria, die nicht auf Ciclosporin A angesprochen haben.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Einsendeschluss an die DDA für diese Ausgabe ist der 19. Dezember 2014. Die richtige Lösung zum Thema „Dermatologische Pharmakotherapie bei geriatrischen Patienten“ in Heft 8 (August 2014) ist: 1d, 2b, 3e, 4a, 5a, 6b, 7b, 8c, 9a, 10e.

Bitte verwenden Sie für Ihre Einsendung das aktuelle Formblatt auf der folgenden Seite oder aber geben Sie Ihre Lösung online unter http://jddg.akademie-dda. de ein.