Article

Full Access

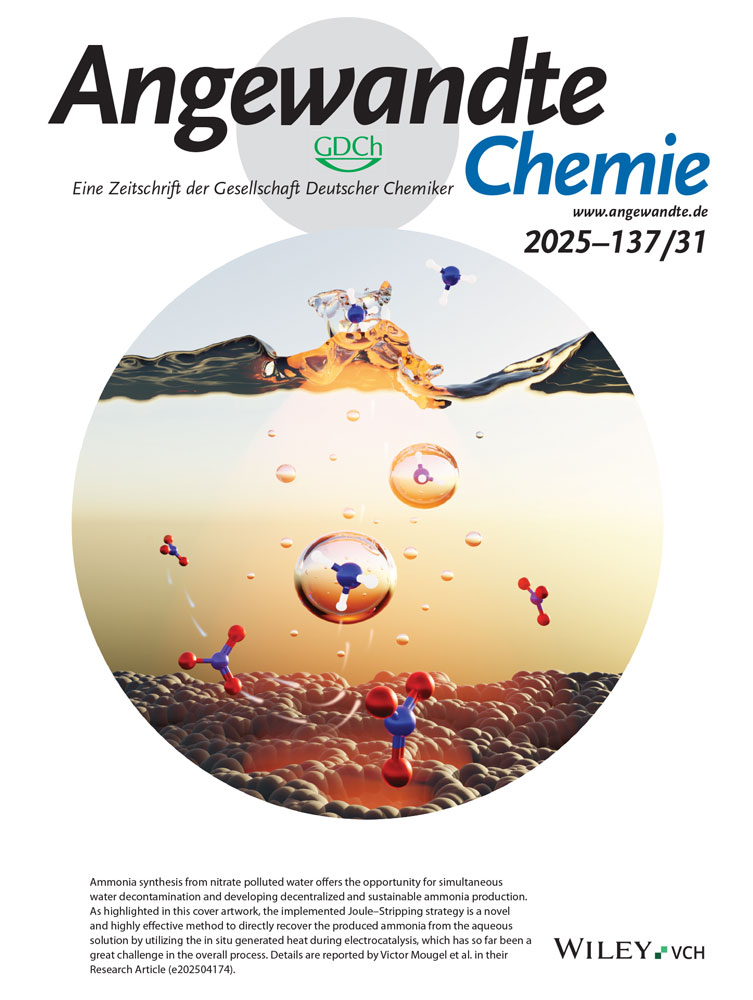

IV. deutscher Kalitag

References

- 1 Everding, Deutschlands Kalibergbau S. 28.

- 2 Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie 1855, II, 1607.

- 3 Die Steinsalzwerke bei Staßfurt, 1. Aufl. 1864, 14.

- 4 First impressions of England 1847, 183, 214.

- 5 Principles of Geology, London 1833, und Geologie, Berlin 1858, II, 96.

- 6 1. Aufl. 1855, II, 1718; ebenso 2. Aufl. 1864, II, 48.

- 7 Der Ausdruck „Barre”︁ rührt von Hugh-Miller her.

- 8 Die Bildung der Steinsalzlager, Halle 1877; Bedeutung des orographischen Elementes „Barre”︁, Z. f. prakt. Geolog. 1893, Heft 5 u. 6 und an anderen Orten.

- 9 Z. f. prakt. Geolog. 1905, 167.

- 10 Bd. III, Lithogenesis, 1893.

- 11 Berlin 1900, Verl. von Dietrich Reimer.

- 12 Die Entstehung von Salz und Gips durch topographische oder klimatische Ursachen; Zentralbl. f. Mineral. 1903, 211.

- 13 Leipzig 1908, Verlag von Veit & Co.

- 14 Die Steinsalzwerke bei Staßfurt, 1. Aufl., 1864, 41.

- 15 Es sei hier auf den Chlorgehalt des Apatits, vor allem aber auf den durchschnittlich etwa 2% betragenden Gehalt der krystallinischen Urgesteine an Chloralkali hingewiesen. vgl. O. Kuntze, Geogenetische Beiträge, Leipzig 1895.

- 16 Hingegen enthält das im Tertiärgebirge auftretende Salzlager von Wieliczka marine Schnecken und Muscheln vielfach und stellenweise massenhaft angehäuft: A. Reuß, „ Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka”︁ Sitz. Ber. Akad. Wien 1867; Niedzwiedzki, Beitragz. Kenntnis der Salzformation von Wieliczka und Bochnia 1883, S. 95 ff.

- 17 Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 29, 126 (1894).

- 18

Phil. Transact. London

155,

203

(1865).

10.1098/rstl.1865.0004 Google Scholar

- 19 Das Mittelmeerwasser ist zwar etwas salzreicher als das Ozeanwasser, enthält aber auch seine Bestandteile in dem über die ganze Erde konstanten Verhältnis.

- 20 Ann. Chim. Phys. [3] 27, 92 (1849), umgerechnet für 100 g Gesamtsalz und auf Ionen.

- 21 Phil. Trans. R. Soc. London 155, 226, 243 (1865), umgerechnet für Gesamtsalz und auf Ionen.

- 22 Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger (1873–1876); Physics and Chemistry I, 137 (1884). Die ebenfalls auf 100 g Gesamtsalz und auf Ionen von mir umgerechneten Zahlen stellen das Mittel der Analysen von 77 Proben Meerwasser dar, aus dem Ozean entnommen zwischen 38° n. Br. und 66° s. Br.

- 23 Monatsschr. f. Chem. 13, 895 (1892); die Zahlen sind als Mittelwerte der Tabelle V (l. c.) berechnet, welche eine Anzahl von Analysen des Wassers aus dem östlichen Mittelmeer wiedergibt, Proben von der österreichischen Polaexpedition im Jahre 1890.

- 24 Forchhammer wies außer Eisen auch Aluminium im filtrierten Seewasser nach (Philos. Trans. London 155, 211, 213 [1865]).

- 25 Da sich der Gesamtgehalt an gelösten Bestandteilen direkt nicht genau bestimmen läßt, so ist hier unter „Gesamtsalz”︁ stets die Summe verstanden, welche sich aus der Addition der einzelnen analytisch bestimmten Bestandteile ergibt.

- 26 Diese Rechnung sucht die Salzschichten zu ermitteln, welche bei Verdunstung des gesamten jetzigen Ozeanwassers zurückbleiben würden. Nach freundlicher Privatmitteilung von Herrn W. Stahlberg, Kustos des genannten Instituts, liegen seiner Berechnung die Dittmar schen Zahlen zugrunde. Das Ergebnis ist, daß unter Annahme einer mittleren Meerestiefe von 3500 m, eines Gesamtsalzgehaltes von 3,53% (trocken) und eines spez. Gew. von 1,0364 die völlige Verdunstung allen Meerwassers eine Aufeinanderfolge von Salzschichten nachstehender Mächtigkeit hinterlassen würde: Kalkspat 0,16 m, Anhydrit 1,55 m, Steinsalz 46,1 m, Kieserit 3,8 m, Carnallit 6,2 m, Bischofit 11,5 m, zusammen 69,31 m.

- 27 Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 56, 47 (1904).

- 28 Deutschlands Kalibergbau 1907, 36.

- 29 Halle a. S., 1. Aufl. 1864, 14 ff; 2. Aufl. 1875, 20 ff.

- 30 Die Salzindustrie von Staßfurt, 3. Aufl. 1889, 5.

- 31 Zeitschr. f. prakt. Geolog. 1905, 167.

- 32 Die Steinsalzbergwerke bei Staßfurt 1875, 23.

- 33 Die eigentümliche Bildung des Staßfurtits erinnert an bemerkenswerte Funde, welche die Challenger-Expedition auf dem Grunde des Ozeans machte. Sie holte von dort nieren- und mandelförmige Knollen herauf mit konzentrisch schaliger Struktur, die aus Pyrolusit bestanden und in der Regel als Kern ein rundes Stückchen Bimsstein, Knochen oder einen anderen Fundkörper umschlossen ( Kenngott, Handwörterb. d. Mineral. 2, 413 [1885]). Ferner wurden bei derselben Forschungsreise eingebettet in rotem Ton, der den Boden des pazifischen Ozeans bildete, auch rundliche Konkretionen von Kryställchen gefunden, welche nach Renard mit Philippsit, einem Silicate der Zeolithgruppe, zu identifizieren sind. Die Staßfurtitknollen enthalten nach F. Bisch of ebenfalls Einschlüsse fremder Mineralien, meist Carnallit oder Steinsalz, und diese Salzmineralien scheinen als Krystallisationszentren gewirkt zu haben, um deren Kern die Boracitmasse sich schalenförmig ausschied. Die Vermutung von F. Bisch of ( Die Steinsalzwerke bei Staßfurt 1875, 54), daß die Borsäure erst nach Bildung des Salzlagers dampfförmig aus dem Innern der Erde durch Spalten des Salzes aufgestiegen und im Carnallit durch Zersetzung von Chlormagnesium den Staßfurtit gebildet habe, ist wohl deshalb schon hinfällig, weil es an solchen Spalten im Steinsalz fehlt.

- 34 Precht (Chem.-Ztg. 6, 197) unterscheidet drei Schichten dieses Salztons von verschiedener Zusammensetzung:

- 1 Die liegende enthält neben Ton viel Calciumsulfat (50–60%), ferner in Salzsäure lösliches Aluminiumhydroxyd (6%) und Magnesiumhydroxyd (6%).

- 2 Die mittlere enthält viel lösliches Aluminium-hydroxyd (18,7%), wenig Calciumsulfat, ferner Magnesiumhydroxyd und etwas Magnesiumcarbonat, Eisenoxydul, Chloride, Ton, organische Substanz.

- 3 Die hangende ist frei von Calciumsulfat und besteht im wesentlichen aus einem innigen Gemenge von Ton und Magnesiumcarbonat.

- 35 Zusammensetzung nach Precht, Die Salzindustrie von Staßfurt und Umgegend, 3. Aufl. 1889, 5. Die Mächtigkeit ist als Durchschnitt von Staßfurt (900 m), Aschersleben (462 m), Bernburg (150 m) berechnet.

- 36 Mächtigkeit und Zusammensetzung nach Bischof, Die Steinsalzwerke bei Staßfurt 1875, 34 (aus Dr. Steinbecks Angaben umgerechnet). Eine geringe Menge Chlormagnesiumhydrat, welche Bischof für die Polyhalit- und Kieseritregion angibt, wurde gestrichen, da sich nach späteren Untersuchungen freies Chlormagnesium weder in der Polyhalit- und Kieseritregion, noch auch in der Carnallitregion vorfindet (Precht).

- 37 Zusammensetzung: F. Bischof, l. c. 39; Mächtigkeit nach Pfeiffer, Handb. d. Kaliindustrie 1887, 15.

- 38 Nach Precht-Ehrhardt, Die nordeutsche Kaliindustrie 1907, 17.

- 39 Es soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, daß diese Zahl auf älteren Angaben von F. Bischof und Ochsenius beruht und genauere Untersuchungen über den durchschnittlichen Anhydritgehalt des Steinsalzes sehr am Platze wären. Leider ist bei den Durch bohrungen des älteren Steinsalzes bis aufs Liegende nach meinen Erkundigungen eine chemische Untersuchung der Bohrkerne in dieser Richtung nicht ausgeführt worden. Eine Bestätigung, daß der Anhydrit im älteren Steinsalz mit 8–9% eher noch zu niedrig als zu hoch angenommen wird, läßt sich in den Angaben über die durchschnittliche Mächtigkeit der Schnüre und Steinsalzbänke finden. Steht diese im Verhältnis 7 : 85, so berechnet sich, da die spez. Gew. von Anhydrit und Steinsalz 2,96 bzw. 2,17 sind, das Verhältnis der Gewichtsmengen wie 7 × 2,96 : 85 × 2,17 oder etwa 10 : 90.

- 40 Ann. Chim. Phys. [3] 27, 176 (1849).

- 41 Dieses durchschnittliche Verhältnis ist so konstant, daß es bei 77 Analysen der Challenger-Expedition im extremsten Falle 95,2 : 4,8 betrug (Probe vom 12./7. 1874, S. 25 des Berichts der Expedition).

- 42 Die Steinsalzwerke bei Staßfurt 1875, 67.

- 43

van't Hoff u.

Weigert,

Sitz.-Ber. Akad. Berlin

1901,

1146;

vgl. auch

Hoppe-Seyler,

Poggend. Ann.

127,

161

(1866);

10.1002/andp.18662030112 Google ScholarBrauns Jahrb. f. Miner. 2, 257 (1894); Vater, Sitz.-Ber. Akad. Berlin 1900, 269.

- 44 In einer späteren Veröffentlichung van't Hoffs (Z. physikal. Chem. 45, 288 wird die Tension bei Bildung von gewöhnlichem Anhydrit noch etwas niedriger, nämlich zu 15,1 mm angegeben.

- 45 Deutschalnds Kalibergbau, Festschrift S. 41.

- 46 Compt. r. d. Acad. de sciences 128, 1069; Compt. r. d. Acad. de sciences 129, 9 (1899).

- 47 Die Menge des in einem Liter Meerwasser vorhandenen Broms beträgt nach Dittmar 67–68 mg.

- 48 Diese Z. 20, 1279 (1907).

- 49 Privatmitteilungen.

- 50 Lembert, J. Pharm. Chim. (3) 19, 240.

- 51

Z. anal. Chem.

17,

305

(1878).

10.1007/BF01381459 Google Scholar

- 52

O. Lerch,

J. prakt. Chem. N. F.

28,

338

(1883);

10.1002/prac.18830280129 Google ScholarA. de Schulten, Bull. Soc. chim. Paris (3) 23, 158 (1900).

- 53 Eine dem Bischofit entsprechende Jodverbindung MgJ2.6H2O existiert ebenfalls.

- 54 Zeitschr. prakt. Geol. 1905, 168.

- 55 Kali, Zeitschr. f. Gewinnung, Verarbeit. u. Verwert. der Kalisalze 1, 4 (1907).

- 56 Petermanns Mitteil. 43, Heft 2 (1897).

- 57 Naturwissenschaftl. Wochenschr. (Verl. G. Fischer in Jena), N. F. 4, Nr. 44 (1905).

- 58 Binnensalzseen zeigen, auch wenn sie nicht weit voneinander liegen, oft starke Verschieden-heiten in der Zusammensetzung des Wassers und in der Zusammensetzung der Salzausscheidungen. Von den zahllosen Seen in der Senke am Nordrande des Aralsees herrscht in einigen Kochsalz, in anderen Glaubersalz oder Bittersalz vor. Gleiches gilt von den Salzseen des Gouvernements Astrachan. Während das Salz des Eltonsees 95–96% Chlornatrium, das des Baskuntschaksees 98% Chlornatrium aufweist, sind die Ausscheidungen anderer Salzseen des Gouvernements Astrachan ganz anders zusammengesetzt. Das Salz des Birutschiz. B. enthält 45% Chlornatrium, 40,4% Glaubersalz, 14,4% Bittersalz. Analysen der Ausscheidungen von 38 verschiedenen Salzseen hat Bergsträßer, Direktor der Kaiserlich russischen Salzwerke in Astrachan, veröffentlicht in Petermanns Mitteilungen 1858, 104.

- 59 Eine Probe dieses Öles wurde von Precht in der Sitzung des Bezirksvereins Sachsen-Anhalt (Verein deutscher Chemiker) in Halle a. S. am 3./12. 1906 vorgelegt und beschrieben. Das Öl war hellgelb, dünnflüssig, hatte das spez. Gew. von 0,789, etwa 60% destillierten bis 300° über.

- 60 Hingegen fand Bunsen in dem Gas aus dem Knistersalz von Wieliczka 84% CH4 (Poggend. Ann. 83, 197). Hier, in Galizien, fehlt es nicht an marinen Fossilien, und das Salz von Wieliczka ist schwärzlich grau von bituminösen Substanzen.

- 61 Vgl. z. B. Kayser, Lehrb. d. allgem. Geologie, 2. Aufl. 1905, welcher auf S. 374 sagt: „Den meisten anderen Salzlagern (außer dem Salzstock von Wieliczka) fehlen marine Fossilien, so daß die Annahme, daß sie durch Eintrocknung salziger Binnenseen entstanden sind, viel wahrscheinlicher ist”︁, oder Walther, Das Gesetz der Wüstenbildung, S. 1: „Entweder gelangt Meerwasser über eine Barre oder durch andere Umstände in eine abflußlose Pfanne hinein und seine Salze werden darin ausgeschieden. In diesem Falle werden wir im Liegenden des Salzes und diffus darin verteilt, die wohlerhaltenen Überreste der gleichzeitigen Meeresfauna finden. In allen Fällen aber, wo die Salz oder- Gipslager frei von marinen Resten sind, muß an eine andere Bildungsweise gedacht werden”︁.

- 62 Es sei hier auch auf die von Höfer (Sitz.-Ber. Akad. Wien math.-nat. Kl. III, Abt. I, 615) festgestellte Tatsache hingewiesen, daß die Wasser, welche Erdöl begleiten – in Deutschlandz. B. die Marienquelle zu Ölheim –, jodhaltig sind, womit nicht gesagt sein soll, daß jenes deutsche Erdölvorkommen gerade mit dem Zechsteinmeer in Verbindung zu bringen sei.

- 63 Vgl. Forchhammer, Phil. Transact. London 155, 243.

- 64 Traité de Géologie 1900, 986; Lapparent gibt dort eine instruktive Karte über die Meeres- und Festlandsverhältnisse der Zechstein-periode.

- 65 E. Fraas, Die Bildung der germanischen Trias, Separatabdruck aus den Jahresheften des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg, Stuttgart 1899, 9.

- 66 Auch die württembergischen Steinsalzlager besitzen z. T. solche Jahresringe. vgl. W. Branco, Das Salzlager bei Kochendorf am Kocher, Stuttgart 1899.

- 67 G. Bischof, Lehrb. d. chem. u. phys. Geologie, 2. Aufl. II, 49 (1864).

- 68 Petermanns Mitteil. 43, Heft 2 (1897).

- 69 Bergsträßer, Petermanns Mitteil. 1858, 93; Kayser, Lehrb. d. allgem. Geologie, 2. Aufl. 1905, 370.

- 70 Walther, Lithogenesis d. Gegenwart 1893/94, 787; Bergsträßer, l. c.

- 71 Der Baskuntschaksee hat in der heißen Jahreszeit sogar eine 2 m starke Salzdecke, unter dieser befinden sich 7 m Salzwasser. Trotz der Bedeckung krystallisiert am Boden reines Steinsalz aus, indem dafür eine entsprechende Menge des unreineren Salzes der Decke in Lösung geht. Zur Salzgewinnung werden Löcher in die Decke geschlagen und durch diese das reine Salz vom Boden heraufgeholt (Privatmitteilungen meines Bruders H. Erdmann). In ähnlicher Weise schildert Joh. Walther (Verh. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1898, Nr. 1, 65 und Lithogenesis S. 153) den Salzsee bei Mollahkara, der eine zolldicke, ziemlich harte Salzdecke trägt und im Sommer den Anblick einer frisch beschneiten Eisfläche gewährt.

- 72 G. Schweinfurth und Lewin, Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde 33, (1898), Separatabdruck; E. Stromer von Reichenbach, Die Umschau (Verl. von H. Bechold), Frankfurt a. M. 8, 481 (1904).

- 73 Siehe z. B. Ehrhardt, Die norddeutsche Kaliindustrie, 7. Aufl., 12.

- 74 Neues Jahrb. f. Mineral. 1893, II, 147.

- 75 Frech, Lethaea geognostica II, 3. Abt. 554, 557 (1901).

- 76 Roth, Allgemeine und chemische Geologie I, 475 (1879).

- 77 Walther, Verhandl. d. 10. Geographentages 1893, 144.

- 78 van't Hoff und Meyerhoffer, Sitz.-Ber. Akad. Berlin 1902, 1106.

- 79 Deutschlands Kalibergbau S. 83 u. 84.

- 80 Zeitschr. f. Gewässerkunde 1901, Heft 4; Ann. Phys. (4) 7 (1902).

- 81 China I, 74 ff, II, 741; Ausland 1883, 585; über die abtragende Gewalt des Windes in Wüstengegegenden vgl. auch A. Schenck, Verh. d. 10. deutsch. Geographentages 1893, 167; G. Schweinfurth und Lewin, Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde 33 (1898), Sonderabdr. S. 6; Walther, Gesetz d. Wüstenbildung 1900, 31 ff.

- 82 Vgl. die Karte in F. Frechs Letheaea geognostica 1899; Die Kohlenfelder und Faltengebirge Mitteleuropas nach Schluß der Carbonzeit.

- 83 Zeitschr. geolog. Ges. 56, 47 (1904).

- 84 Wenn man einmal den Faktor des transportierenden Wüstensturmes zuläßt, ist es geradezu selbstverständlich, daß auch vegetabilische Substanzen mit eingeweht wurden, welche bei ihrer Zersetzung Huminstoffe lieferten und die dunklen Bänder im Salzton erklären, welche auf zersetzten Seetang (Chondrites) gedeutet worden sind.

- 85 Über die Fauna eines Binnensees, Zentralbl. Min. 1904, 5.

- 86 Vgl. W. Branco, Das Salzlager bei Kochendorf; Separatabdr. aus den Jahresh. d. Ver. f. vaterländ. Naturk. in Württemberg, 55. Jahrg. (1899).

- 87 Führer, Salzbergbau und Salinenkunde 1900, 19.

- 88 1894; Lithogenesis der Gegenwart, Jena, Kap. 18; 1900, Das Gesetz der Wüstenbildung, Berlin, Kap. 13; 1903, Die Entstehung von Salz und Gips durch topographische oder klimatische Ursachen; Zentralbl. f. Mon. 1903, 211.

- 89 1902, Das Gesetz der Wüstenbildung von Johannes Walther, das. 1902, 551, 577, 620. Die Entstehung von Salz und Gips durch topographische oder klimatische Ursachen, das. 1903, S. 416.

- 90 Geologische Heimatskunde von Thüringen, 1. Aufl. 1902, 42; 2. Aufl. 1903, 60; 3. Aufl. 1907, 62.

- 91 Geschichte der Erde und des Lebens, Leipzig 1908, 300.

- 92 Hugo Erdmann, „ Die Katastrophe von Mansfeld und das Problem des Coloradoflusses”︁, Petermanns geographische Mitteilungen 1907, H. 11.

- 93 Himstedt, Verh. Freib. nat. Ges. 14, 187 (1903).

- 94

Koenigsberger u.

Disch,

Ann. d. Phys. [4]

23,

655

(1907).

10.1002/andp.19073280906 Google Scholar

- 95 Winkelmann, Handbuch d. Phys. III, 1, 504 (1907).

- 96 Die Mitteilung des Zahlenmaterials erfolgt an anderer Stelle.

- 97 Elster u. Geitel, Phys. Zeitschr. 6, 733 (1905).

Citing Literature

This is the

German version

of Angewandte Chemie.

Note for articles published since 1962:

Do not cite this version alone.

Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.

We apologize for the inconvenience.