Verwendung und Nutzen des Internets als Informationsquelle für Erkrankungen und Therapien in der Dermatologie

Usage and benefit of the Internet as a source of information on disease and therapy in dermatology

Sehr geehrte Herausgeber,

die Präsenz digitaler Daten im Internet und ihre rund um die Uhr Verfügbarkeit haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen – einschließlich Patienten – die meisten medizinischen und Gesundheitsinformationen aus dem Internet beziehen.1 Es ist jedoch weitgehend unbekannt, wie sich Patienten über ihre Erkrankung informieren. Ziel dieser Studie war es, die Informationsquellen der Teilnehmer sowie die Art und Weise, wie diese Informationen in der klinischen Praxis eingesetzt werden, zu beurteilen.

Dazu verteilten wir vom 01.09.2019 bis 01.04.2020 in sechs Universitätskliniken in Österreich und Deutschland einen Fragebogen mit 22 Fragen an ambulante Patienten (die Methoden sind in den Online-Supplement-Daten S1 und S2 ausführlich beschrieben).

Der Fragebogen wurde von 2228 Teilnehmern beantwortet (1274 Frauen [57,2 %] und 928 Männer [41,7 %]). Das Durchschnittsalter betrug 45,5 Jahre (Standardabweichung [SD] ± 18,4); Frauen: 44,4 (± 17,8), Männer: 47,4 [± 18,9]) (Details sind im Online-Supplement, Tabelle S1, zu finden). Die meisten Teilnehmer (n = 1488, 66,8 %) nutzten verschiedene Quellen, um sich über ihre Erkrankung zu informieren, konfrontierten ihre Ärzte mir ihren Erkenntnissen (n = 1052, 47,2 %) und gaben an, dass die gewonnenen Informationen ihre Therapieentscheidung beeinflusst (n = 1017, 45,6 %), jedoch nicht zu einer Änderung der Therapieentscheidung geführt haben (n = 1034, 46,4 %).

Statistisch signifikante Korrelationen mit dem Geschlecht ergaben sich bei der Anzahl der Krankenhausaufenthalte pro Patient (p = 0,001), der Verwendungen von Plattformen der sozialen Medien (p < 0,001) und der Zeit, die für die Arbeit (p < 0,001) beziehungsweise in der Freizeit (p = 0,005) im Internet verbracht wurde (Details sind im Online-Supplement, Tabelle S2, zu finden).

Der chronische Status der Hauterkrankung war statistisch signifikant mit der Anzahl der Krankenhausaufenthalte (p < 0,001) und dem Lesen von wissenschaftlicher Fachliteratur durch die Betroffenen assoziiert (p = 0,002).

Patienten mit höherer Schulbildung (p = 0,003), berufstätige Patienten (p = 0,001), Patienten, die das Krankenhaus häufig aufsuchen mussten (p = 0,041), und Patienten, die für Arbeitszwecke mehr Zeit im Internet verbrachten (p < 0,001), sammelten Informationen über ihre Krankheit (p < 0,001), konfrontierten ihre Ärzte mit ihren Erkenntnissens (p < 0,001) und lasen wissenschaftliche Fachliteratur (p < 0,001). Diese Patienten gaben häufiger an, dass die gesammelten Informationen ihre Therapieentscheidung beeinflusst haben. Therapieentscheidungen wurden eher durch Patienten geändert, die berufstätig waren (p < 0,001), Informationen über ihre Krankheit sammelten (p = 0,001), ihre Ärzte mit ihren Erkenntnissen konfrontierten (p < 0,001) oder durch Patienten, die wissenschaftliche Fachliteratur lasen (p = 0,005).

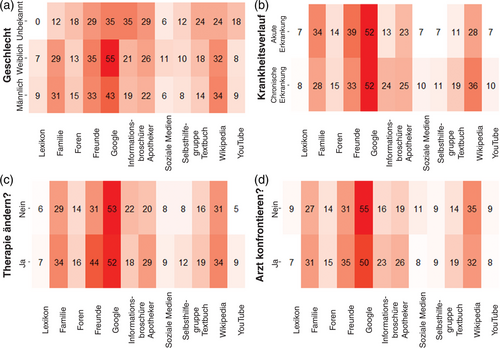

Die Verwendung verschiedener sozialer Medien wurde hinsichtlich folgender Aspekte analysiert: Geschlecht (Online-Supplement, Abbildung S1a), ob Teilnehmer dazu tendierten, ihre Ärzte mit ihren Erkenntnissen zu konfrontieren (Online-Supplement, Abbildung S1b), ob Teilnehmer im Internet nach Informationen suchten (Online-Supplement, Abbildung S1c), ob Teilnehmer durch die im Internet gewonnenen Informationen beeinflusst wurden (Online-Supplement, Abbildung S1d) und ob Teilnehmer aufgrund der im Internet gewonnenen Informationen dazu tendierten, ihr Therapieschema zu ändern (Online-Supplement, Abbildung S1e). Die erste Wahl war immer Google, gefolgt von Facebook und Instagram. Wenn die Patienten gefragt wurden, wo sie Informationen über ihre Hauterkrankung einholten, bevorzugten männliche Patienten Google (43 %) in einem ähnlichen Anteil wie Frauen (55 %), gefolgt von Freunden (35 % vs. 33 %) (Abbildung 1a). Google war auch hinsichtlich akuter und chronischer Erkrankungen die bevorzugte Wahl (52 %) (Abbildung 1b). Patienten, die ihre Therapie selbst änderten, nutzten im Vergleich zu Patienten, die dies nicht taten, Google ähnlich häufig (Ja [52 %] vs. Nein [53 %]), wandten sich jedoch häufiger an Freunde (44 % vs. 31 %) oder nutzten Wikipedia (34 % vs. 31 %) (Abbildung 1c). Patienten, die ihre Ärzte mit den aus dem Internet gewonnenen Informationen konfrontierten, nutzen Google (50 %) und Freunde (35 %) (Abbildung 1d).

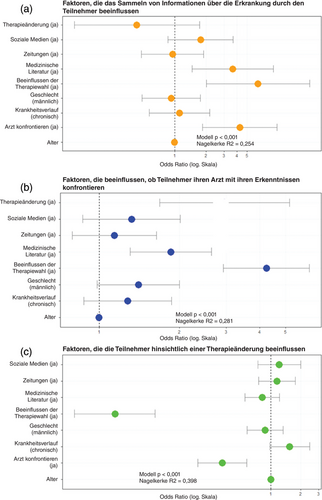

Die Anwendung einer multivariablen Analyse ergab, dass Teilnehmer sich eher über ihre Krankheit informierten, wenn sie versuchten ihre Therapieentscheidung zu beeinflussen (Odds Ratio [OR] 6,4), ihre Ärzte mit ihren Erkenntnissen konfrontierten (OR 4,3) oder medizinische Fachliteratur lasen (OR 3,6) (Abbildung 2a). Die Teilnehmer konfrontierten ihre Ärzte eher mit ihren Erkenntnissen, wenn sie ihre Therapie ändern wollten (OR 3,0) oder wenigsten versuchen wollten, ihre Therapie zu beeinflussen (OR 4,2) (Abbildung 2b). Die Wahl, die Ärzte nicht mit ihren Erkenntnissen zu konfrontieren, führte zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, das Therapieschema zu ändern (OR 0,3) (Abbildung 2c).

Informationen zu Erkrankungen und Behandlungsoptionen sind jetzt aus vielen verschiedenen Quellen im Internet mit all seinen Möglichkeiten verfügbar.2 Dies kann ein Problem darstellen, da Patienten hochmotiviert sind, Informationen über ihre Erkrankung zu erhalten, weil sie den Verlauf ihrer Hautkrankheit verstehen und beeinflussen möchten.3

Interessanterweise ergibt sich aus unserer Studie eine Tendenz der Patienten, bei einer chronischen Erkrankung Informationen von medizinischen Fachkräften und professionelleren Internetquellen zu beziehen und von Freunden/Familie zu Wikipedia und Apothekern zu wechseln. Neben dem Heranziehen des Internets neigen Patienten dazu, Personen in ihrem näheren Umfeld, einschließlich Freunde und Familie, um Rat zu fragen. Dies wurde bereits früher gezeigt und wird von unseren Daten untermauert.4

Daher liefern die Ergebnisse dieser Studie weitere Einblicke dazu, wie und in welchem Maße Patienten Informationen über ihre dermatologischen Erkrankungen sammeln und beziehen, und fügen dem aktuellen Wissensstand aus früheren Studien neue Details hinzu.5

GENEHMIGUNG DURCH ETHIKKOMMISSIONEN

Überprüft und genehmigt von der Ethikkommission der Medizinischen Universität Graz; Genehmigung 30–418 ex 17/18, der Ethikkommission der Charité – Universitätsmedizin Berlin; Genehmigung EA2/077/19 und der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn; Genehmigung 350/19.

INTERESSENKONFLIKT

Keiner.