Les enjeux de l'évaluation de la performance : Dépasser les mythes

Sommaire

frDepuis les années 90, la plupart des pays occidentaux se sont dotés de cadres et d'outils d'évaluation de la performance des organisations et des systèmes de santé. Paradoxalement, malgré l'abondance de ces instruments, ce champ reste face à plusieurs enjeux théoriques, méthodologiques et d'utilisation qui sont irrésolus. Conceptuellement, la notion de performance et les éléments qui la composent sont flous et peu ancrés théoriquement. Méthodologiquement, on assiste à une multiplication de mesures ne répondant pas toujours aux critères de fiabilité, de validité et d'utilité, et ne permettant pas de saisir la complexité de ce concept. Enfin en termes d'utilisation, les résultats de l'évaluation ne sont pas utilisés à leur plein potentiel afin de permettre une amélioration continue de la performance. Cet article a pour objectif d'analyser ces enjeux en déconstruisant les mythes qui freinent le développement de cadres innovants et mieux adaptés aux besoins des décideurs. Il vise également, afin de répondre à ces enjeux, à proposer des innovations sur la base du modèle d'évaluation globale et intégrée des systèmes de santé.

Abstract

enSince the 1990s, most Western countries have equipped themselves with frameworks and tools to measure health organizations and systems' performance. Paradoxically, several theoretical, methodological and usage issues remain unresolved. Conceptually, the notion of performance is vague and not well rooted in theory. From a methodological perspective, we are faced with numerous measures that don't always meet reliability, validity and usefulness criteria and don't help to grasp the complexity of the concept. Finally, the assessment results are not fully used to continuously improve performance. This article focuses on analyzing these issues by deconstructing the myths that slow down the development of better-suited frameworks to meet decision-makers' needs. It also proposes innovations based on the global and integrated assessment model of health systems.

Le concept de performance et son évaluation ont fait leur apparition dans l'ensemble des services publics, et plus particulièrement dans le système de santé au début des années 1990. L'avènement de ce concept provient d'un double constat : un manque d'information sur le fonctionnement réel des services publics et une augmentation constante des coûts de ceux-ci (Butler 2000). Dans ce contexte, l'évaluation de la performance a été conçue comme un instrument de gestion et de gouvernance utilisé pour atteindre trois objectifs : fournir des informations sur l'activité des organisations et du système de santé, accroître l'imputabilité des acteurs œuvrant dans celui-ci et améliorer la performance (Boland et Fowler 2000). Les chercheurs et les gouvernements ont développé plusieurs cadres d'évaluation de la performance à tel point qu'il semblerait que ce champ ait atteint sa maturité.

Pourtant, la conception de la performance, les outils de mesure et les objectifs associés à l'évaluation ne font pas consensus et de nombreux enjeux freinent le développement de cadres plus robustes conceptuellement, dotés de meilleures mesures et mieux adaptés aux besoins des utilisateurs. Cet article a donc pour objectif d'analyser ces enjeux d'ordres théorique, méthodologique et d'utilisation. Ces enjeux sont traversés par des mythes qui symbolisent certaines idées préconçues qui perdurent dans ce champ. En effet, d'un point de vue conceptuel, il n'existe pas de définition partagée de la performance, ni même d'entente sur les dimensions la composant. Méthodologiquement, la mesure de la performance soulève des enjeux quant à la conciliation entre la disponibilité, la fiabilité, la validité, l'utilité des indicateurs pour la mesurer et le développement d'approches compatibles avec la complexité du concept de performance. Enfin, les résultats des évaluations de la performance ne sont pas utilisés à leur plein potentiel du fait de l'absence d'une grille d'analyse et de jugement pour les interpréter (Freeman 2002), et d'une ambiguïté dans les finalités de l'utilisation des résultats de l'évaluation (Halachmi 2002). La majorité des cadres implantés semble osciller entre la volonté d'accroître l'imputabilité et le désir d'amélioration continue de la performance.

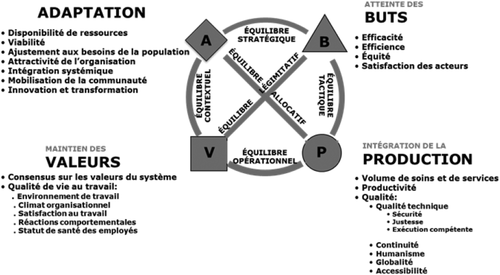

Dans un second temps, nous présenterons le modèle d'évaluation globale et intégré de la performance des systèmes de santé (EGIPSS) (Champagne et coll. 2005), qui semble le plus à même de répondre à ces mythes. Cependant, malgré ses qualités, nous proposerons plusieurs innovations qui pourraient y être adjointes afin de l'améliorer.

La multiplication des cadres d'évaluation de la performance

La plupart des ministères de la santé ainsi que de nombreuses agences internationales ont développé et implanté des cadres de mesure de la performance. L'Australie, l'Angleterre ou encore le Canada font figure de précurseurs dans ce domaine.

En effet, en Australie, l'autorité nationale de la performance (National Health Performance Authority) a développé un cadre d'évaluation de la performance dont les objectifs sont d'améliorer la transparence et l'imputabilité, ainsi que l'instauration d'une dynamique d'amélioration de la performance (NHPA 2011). Ce cadre est constitué de trois grandes dimensions, l'équité, l'efficacité, et l'efficience, exprimées en termes d'activités et de résultats.

En Angleterre, les réformes récentes ont été accompagnées par l'implantation d'un cadre de mesure de la performance, l'Operating Framework (NHS 2011), comprenant un module spécifique de mesure des résultats, the Outcomes framework (NHS 2012). L'emphase est mise sur l'innovation, la productivité et la prévention. Le cadre de mesure est principalement considéré comme un outil d'imputabilité puisque les dimensions et les mesures de la performance sont orientées vers les résultats du système et appréciées en fonction de cibles désignées par un organisme régulateur.

Au Canada, l'Institut canadien d'information sur la santé a proposé en 2000, un cadre conceptuel d'évaluation de la performance des systèmes de santé comprenant huit dimensions relatives à la qualité des soins : l'acceptabilité, l'accessibilité, la pertinence, la compétence, la continuité, l'efficacité, l'efficience et la sécurité.

Plusieurs institutions internationales dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que le Commonwealth Fund ont proposé des cadres d'évaluation pour soutenir leurs États membres.

L'OMS, au début des années 2000, a élaboré un cadre permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs intrinsèques des systèmes de santé (Murray et Evans 2003). Soit l'amélioration globale de l'état de santé de la population, la réduction des iniquités de santé, la réactivité du système, la distribution équitable à travers la population de la contribution financière.

En 2001, l'OCDE a également élaboré un cadre d'évaluation de la performance des systèmes de santé (Hurst et Hughes 2001). Ce cadre est plus large que celui de l'OMS, puisqu'il prend en compte l'accessibilité comme composante de la réactivité, l'amélioration de l'état de santé de la population ainsi que le niveau et la distribution des contributions au système de santé, ainsi que l'efficience déclinée en efficience micro et macro économique.

Enfin, le Commonwealth Fund a également proposé un modèle de mesure de la performance des systèmes de santé. Ce cadre a pour objectif de rendre publique la performance des différents États américains et des hôpitaux. Le cadre est construit autour du but ultime de tout système de santé, soit promouvoir une vie longue et productive. Pour ce faire, le système de soins de santé doit être performant dans quatre dimensions, la qualité des soins regroupant la justesse des soins, la sécurité, la coordination, les soins centrés sur le patient. Deuxièmement, l'accessibilité qui réfère à la participation universelle, la protection financière et l'équité. S'ensuit l'efficience. Enfin, la capacité du système à s'améliorer où l'on trouve plusieurs éléments, dont l'innovation, la structure d'information et le système d'éducation.

Au niveau conceptuel, aucun de ces cadres ne définit clairement le concept de performance et son application aux organisations et aux systèmes de santé. Comme l'indique le Tableau 1, on constate que les dimensions de la performance sont principalement orientées vers la mesure de la qualité des soins (justesse, sécurité), de l'accessibilité, des résultats de santé et des coûts du système. De même, il n'y a pas de théorie évaluative structurant ou justifiant la construction de ces cadres. Du point de vue de l'utilisation, ils sont surtout orientés vers un accroissement de l'imputabilité devant entraîner l'amélioration de la performance.

| Royaume-Uni | Canada (ICIS) | Commonwealth Fund | OMS | OCDE | Australie | EGIPSS | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Accessibilité | * | * | * | * | * | * | |

| Justesse des soins | * | * | * | * | * | ||

| Expérience des patients | * | * | * | * | * | ||

| Sécurité | * | * | * | * | * | ||

| Globalité | * | ||||||

| Continuité des soins | * | * | * | ||||

| Productivité | * | * | * | ||||

| Viabilité | * | * | * | ||||

| Disponibilité des ressources | * | * | |||||

| Coûts et dépenses | * | * | * | * | |||

| Efficacité populationnelle | * | * | * | * | |||

| Efficacité | * | * | * | * | |||

| Efficience | * | * | * | * | * | ||

| Équité | * | * | * | * | |||

| Ajustement aux besoins de la population | * | ||||||

| Compétence des professionnels | * | * | |||||

| Innovation | * | * | * | ||||

| Qualité de vie au travail | * | ||||||

| Satisfaction de la population | * | ||||||

| Maintien des valeurs | * |

- ICIS: Institut Canadien d'Information sur la Santé.

Les enjeux théoriques de l'évaluation de la performance

Certains chercheurs avancent que les développements théoriques sont suffisamment avancés pour s'intéresser principalement aux questions de l'utilisation des résultats de l'évaluation de la performance (Adair et coll. 2006a). Nous pensons au contraire qu'il est important de revenir sur certains mythes associés à la définition de la performance et à la conception même des cadres d'évaluation. En effet, l'utilisation est conditionnée par la nature et les propriétés du cadre d'évaluation.

Mythe 1 : La performance est synonyme de la qualité des soins. L'évaluation de la performance consiste à mesurer l'atteinte des buts des organisations et du système de santé

Ce mythe renvoie à deux éléments majeurs relatifs à la conception des cadres d'évaluation de la performance. Premièrement, la notion de performance n'est pas formellement définie, ce qui contribue à rendre le concept de performance relativement flou. Deuxièmement, les dimensions constitutives de la performance se rapportent aux différentes composantes de la qualité des soins et aux objectifs du système de santé.

L'Institut de médecine définit la performance comme « le degré par lequel les services de santé améliorent les résultats de santé autant au niveau individuel que populationnel, cela au regard de la connaissance scientifique en vigueur » (cité par Lied et Kazandjian 1999 : 394). David Eddy (1998) abonde dans le même sens en abordant la performance en fonction des résultats que l'on peut attendre d'une prise en charge. Pourtant, la notion de performance devrait transcender celle de qualité pour inclure d'autres dimensions reflétant la complexité des systèmes de santé, les déterminants de la performance ainsi que les multiples perspectives des parties prenantes (Davies 1998; Lied et Kazandjian1999; Adair et coll. 2006b).

Pour bien comprendre la performance, il est nécessaire de l'appréhender comme un phénomène contingent et paradoxal (Champagne et coll. 2005)

- – Le modèle rationnel qui correspond à une approche fonctionnaliste des organisations. La performance est appréhendée comme l'atteinte des buts spécifiques de l'organisation (Sicotte et coll. 1998; Champagne 2003).

- – Le modèle des processus internes pour lequel la performance correspond à la capacité d'une organisation à fonctionner sans heurts suivant les normes en vigueur. La performance découle de la qualité des processus de production (Champagne 2003).

- – Le modèle de l'acquisition des ressources appréhende l'organisation comme un système ouvert où la performance découle de l'acquisition des ressources, le maintien de celles-ci et l'adaptation de l'organisation à son environnement (Sicotte et coll. 1998; Champagne 2003).

- – Le modèle des relations humaines où l'emphase est mise sur la qualité de l'environnement de travail et la satisfaction des besoins des employés. Une organisation performante maintient un environnement de travail sain (Sicotte et coll. 1998; Champagne 2003).

- – Le modèle politique selon lequel une organisation performante est celle qui parvient à satisfaire ses enjeux internes et externes. Ce modèle repose sur une vision politique ou stratégique selon laquelle les organisations sont des arènes politiques dans lesquelles les acteurs interagissent en fonction de leurs propres intérêts stratégiques (Champagne 2003).

- – Le modèle de la légitimité social considère qu'une organisation est efficace dans la mesure où elle maintient et survit en mettant en accord les processus et les résultats avec les valeurs sociales, les normes et les objectifs. La réputation, le prestige sont alors des indicateurs de performance (Champagne 2003).

- – Le modèle zéro défaut appréhende la performance d'une organisation comme sa capacité à ne pas faire d'erreurs et/ou supprimer toute trace de non-performance (Champagne 2003).

- – Le modèle comparatif de la performance selon lequel une organisation est jugée en comparaison à d'autres organisations similaires selon des critères de performance correspondant aux données disponibles (Champagne 2003).

- – Le modèle normatif du système d'action rationnelle, développé par Donabedian, propose d'analyser la performance en fonction de normes attachées aux structures, aux processus et aux résultats (Champagne 2003).

Les cadres d'évaluation de la performance nationaux et internationaux correspondent principalement aux modèles rationnel et comparatif. Pourtant, pour bien comprendre la performance, il est nécessaire de l'appréhender comme un phénomène contingent et paradoxal (Champagne et coll. 2005). En effet, la performance est contingente, car tous les modèles reflètent des points de vue légitimes qui dépendent des différentes perspectives et points de vue des acteurs et des différents contextes. Elle est également paradoxale, car pour être performante, une organisation doit accomplir simultanément toutes les fonctions décrites par les différents modèles, même si ces fonctions sont contradictoires. Dès lors, il est nécessaire de postuler que le concept de performance doit être abordé de façon globale et multidimensionnelle afin d'en respecter la complexité.

Mythe 2 : Une conception des cadres d'évaluation comme outil de classification des indicateurs

Les cadres d'évaluation nationaux et internationaux véhiculent une approche descriptive de la performance fondée sur la classification des indicateurs par dimension. Ceci apporte une information sur le niveau de performance de chaque indicateur, et parfois d'une dimension, si les indicateurs sont agrégés. Cependant une telle approche ne permet pas d'analyser et de comprendre la performance d'une organisation à travers la création d'un savoir découlant d'un jugement évaluatif basé sur la configuration des différents indicateurs et dimensions. Pour ce faire, il faut prendre en considération les relations qui existent entre les dimensions et les indicateurs de la performance.

Cet aspect central n'est malheureusement que très peu développé dans les cadres d'évaluation actuellement implantés. Pourtant, David Norton et Robert Kaplan (1996) ainsi que Philippe Lorino (1997) soutiennent que la compréhension des chaînes causales entre les dimensions constitutives de la performance est un élément central à considérer pour analyser la performance puis prendre des décisions menant à son amélioration. Cette vision est le corollaire du caractère multidimensionnel et paradoxal de la performance. Dès lors, la performance ne peut plus être appréhendée uniquement par dimension, mais en fonction des tensions et des équilibres entre les dimensions qui la composent.

La représentation des chaînes causales pourrait être réalisée par la création de modèles logiques permettant de décrire les configurations de dimensions en spécifiant les déterminants de la performance de chaque dimension et leur conséquence sur d'autres.

Ces deux mythes touchant au caractère multidimensionnel de la performance ainsi qu'à la nécessité de construire des outils permettant de représenter les configurations de relations entre les dimensions nous amènent à affirmer que de nombreux développements théoriques sont encore à réaliser. Ceux-ci sont impératifs pour accroître l'utilisation des résultats des évaluations. En effet, le succès d'implantation et d'utilisation des cadres d'évaluation de la performance est dépendant de la conception de la performance et du cadre pour la mesurer.

Les enjeux méthodologiques de l'évaluation de la performance

Deux aspects méthodologiques sont centraux dans le développement des cadres d'évaluation de la performance : le choix des indicateurs appropriés pour mesurer les différentes dimensions de la performance, et l'élaboration de méthodes d'évaluation susceptibles de représenter la complexité de la performance.

Mythe 3 : De la nécessaire multiplication des indicateurs de performance pour produire des informations utiles et pertinentes

L'implantation de dispositifs formels d'évaluation de la performance s'accompagne très généralement d'une multiplication d'indicateurs de performance, et ce indépendamment des considérations nécessaires de validité, de fiabilité et d'utilité de la mesure. Pourtant, les mesures pour évaluer la performance des systèmes de santé doivent répondre à des exigences méthodologiques similaires à celles des démarches évaluatives scientifiques afin de s'assurer de leurs qualités psychométriques (Contandriopoulos et coll. 2012). Cependant, en plus de ces critères classiques, d'autres exigences s'imposent. En effet, ces mesures doivent être acceptées par les futurs utilisateurs, facilement implantables, comparables entre hôpitaux ou systèmes de santé (Smith et coll. 2009; Wallace, Lemaire et Ghali 2009), utiles à la prise de décision et surtout représenter des marqueurs de la performance.

Le respect de ces critères soulève trois exigences contradictoires. Tout d'abord une exigence de parcimonie et d'exhaustivité qui doit être respectée lors de la sélection des indicateurs. En effet, aucun indicateur n'est suffisant pour apprécier une dimension de la performance ou la qualité d'un processus. Pourtant, on ne peut multiplier les indicateurs sans risquer de perdre l'utilité des mesures et créer plus de confusion. La mesure doit être choisie en fonction de ce qui est valorisé et de ce que l'on veut valoriser.

Une exigence de disponibilité et d'ajout parcimonieux de nouvelles données afin de fournir une série de mesures suffisantes pour apprécier adéquatement le niveau de performance de chaque dimension. En effet, on ne dispose que très rarement des meilleurs indicateurs possibles pour évaluer la performance. De ce fait, lors de l'implantation d'un système d'évaluation de la performance, la sélection des indicateurs se fait en plusieurs étapes allant de l'utilisation des données disponibles, à l'implantation de nouvelles mesures, jusqu'à l'institutionnalisation de celles-ci, cela en minimisant le poids associé au développement de nouvelles mesures (Friedberg et coll. 2011).

Enfin, une exigence de validité et fiabilité des données tout en préservant l'utilité des mesures. Pour réconcilier ces exigences, Champagne et Contandriopoulos (2005), François Champagne et coll. (2005) et Carole Adair et coll. (2006b) ont proposé une série de critères guidant la sélection des mesures afin d'assurer la qualité psychométrique, l'utilité et la facilité de collecte (Tableau 2).

| Critère | Description |

|---|---|

| Propriétés des indicateurs | |

| Degré d'évidence scientifique et importance de la mesure | L'indicateur présente un bon niveau d'évidence, découlant de la récurrence d'utilisation dans diverses études scientifiques. Les mesures sont reliées à des questions importantes de santé ou du fonctionnement des services de santé. |

| Stratégique et susceptible d'être influencé par les acteurs du système | Ils sont en lien direct avec des éléments stratégiques du système sur lesquels il est possible d'agir et sur lesquels il y a un besoin d'amélioration. Cela signifie qu'il devrait y avoir une variation entre les hôpitaux, symbolisant le besoin de disposer d'une mesure. |

| Attribuable et relié | Ces mesures font partie d'une chaîne causale permettant de comprendre et d'analyser les phénomènes. De plus, il existe un lien de causalité entre ces mesures et l'amélioration des services ou de l'état de santé. |

| Significative et interprétable | Ces mesures ont un sens pour les acteurs clés et les parties prenantes du système de santé |

| Non ambiguë | Les mesures fournissent une direction claire en termes d'amélioration et de changement à apporter |

| Propriétés de la mesure Fiabilité | Les mesures sont reproductibles dans le temps et permettent d'identifier de façon cohérente les phénomènes dans différentes organisations. |

| Validité apparente | Il existe un consensus entre les utilisateurs et les experts sur le fait que la mesure est associée à la dimension ou la sous-dimension analysée. |

| Validité de contenu | Les mesures sélectionnées couvrent tous les aspects associés avec la dimension ou la sous-dimension mesurée. |

| Validité de construit | Les mesures sélectionnées sont associées à d'autres indicateurs mesurant le même phénomène. |

| Précision | L'indicateur est suffisamment précis pour que les résultats ne soient pas attribuables à des variations aléatoires. |

| Faisabilité Possible | Le recueil des données est faisable et coût/efficient (le bénéfice est supérieur au coût) |

| Disponibilité | Les données sont disponibles |

Mythe 4 : L'évaluation de la performance est possible avec les méthodes classiques de l'évaluation

Les systèmes et les organisations de santé sont des systèmes complexes qui doivent être évalués en tenant compte de cette complexité. Les systèmes complexes sont des systèmes ouverts qui co-évoluent avec leur environnement (Barnes, Matka et Sullivan 2003; McDaniel 2007). Les éléments du système sont en interrelations et interdépendants et ces relations sont caractérisées par des boucles de rétroaction positives ou négatives (McDaniel 2007). Ces systèmes ont la capacité de s'auto-organiser en générant l'émergence de nouvelles structures et de nouvelles pratiques (McDaniel 2007). De ce fait, celles-ci ne sont pas uniquement imposées par la hiérarchie, mais naissent des interactions entre les acteurs. Finalement, l'analyse de ces systèmes ne peut se faire par l'étude de ses parties, mais nécessite une approche globale (Meyer, Tsui et Hinings 1993) car un système complexe n'est ni la somme des éléments le constituant, ni la somme des comportements individuels, mais le résultat collectif d'interactions non linéaires (McDaniel 2007).

Pourtant, les cadres classiques d'évaluation de la performance tendent à conceptualiser la performance de façon linéaire, sans modéliser les interactions ni prendre en compte l'influence de l'environnement, par une classification des indicateurs selon qu'ils correspondent aux entrants, aux produits ou aux résultats.

La prise en compte de la complexité pose à l'évaluateur des questions difficiles dans l'état actuel des connaissances sur l'évaluation. Pour Michael Patton (2011), il s'agit du problème central auquel il faut trouver des réponses pour que l'évaluation soit à la hauteur des attentes des décideurs : « Evaluation has to explore merit and worth, processes and outcome, formative and summative evaluation; we have a good sense of the lay of the land. The great unexplored frontier is evaluation under conditions of complexity » (Patton 2011 : 1). Pour ce faire, les méthodes d'évaluation doivent être construites pour se rapprocher des caractéristiques des systèmes et des organisations complexes.

Ainsi, pour évaluer la performance il est nécessaire, non pas d'utiliser de façon séquentielle et interdépendante les méthodes et les approches habituelles de l'évaluation (Brousselle et coll. 2011), mais de mobiliser des approches configuratives et interprétatives (Contandriopoulos et coll. 2012) générant des formes de jugement adaptées aux réalités des systèmes de santé et aux besoins des décisionnaires. Ces approches configurationnelles permettent de modéliser une constellation de dimensions représentant les caractéristiques théoriques d'un phénomène (p. ex : la performance et ses composantes, telles que l'efficacité des soins, la sécurité, la disponibilité des ressources ou l'innovation) en interaction (Meyer, Tsui et Hining 1993). Ces configurations devraient être accompagnées de grille de lecture fournissant un support à l'interprétation et l'appréciation des résultats du phénomène étudié. Une telle grille pourrait comprendre des synthèses narratives résumant les évidences scientifiques sur la nature des relations entre les composantes des configurations, ainsi que des jugements sur le niveau de performance de chaque dimension en fonction d'une norme. Ces jugements de type normatifs s'appliqueraient à chaque dimension puis seraient regroupés au sein de configurations. Ces méthodes permettraient de disposer d'outils permettant à la fois de représenter la complexité d'un phénomène tout en fournissant des grilles pour l'interpréter et porter un jugement. Cependant, l'interprétation et l'appréciation des configurations devraient être complétées par un processus permettant d'inclure les perspectives des acteurs concernés afin de prendre en compte ce qu'ils pensent, ce qui devrait être entrepris selon leur point de vue et comment certaines visions devraient prévaloir sur d'autres (Barnes Matka et Sullivan 2003).

Les enjeux d'utilisation des cadres d'évaluation de la performance

Il ne suffit pas de disposer des résultats de l'évaluation, il est impératif de pouvoir les interpréter à travers des grilles permettant de porter un jugement. En effet, évaluer consiste à porter un jugement de valeur permettant d'apprécier la qualité ou l'existence d'un objet (Brousselle et coll. 2011; Angers 2010). Il faut mettre en place un dispositif permettant de fournir des informations évaluatives scientifiquement valides et socialement légitimes, mais aussi un savoir permettant d'accroître la compréhension de la performance, afin que les différents acteurs concernés soient en mesure de prendre position et qu'ils puissent construire, individuellement et collectivement, un jugement susceptible de se traduire en action (Brousselle et coll. 2011).

Mythe 5 : La disponibilité des données garantit leur utilisation

Les cadres d'évaluation fournissent des données classées en fonction des dimensions de la performance sélectionnées. Ces données sont parfois associées à des normes permettant d'en apprécier le niveau de performance. Cependant, l'existence de ces données et leur classement ne garantissent ni leur utilisation, ni même un renforcement des capacités des décideurs. En effet, il y a souvent trop de données, inadaptées et non soutenues par un raisonnement permettant de produire une connaissance utile pour l'action (Pfeffer et Sutton 2006; Rousseau 2006), mais surtout les résultats de l'évaluation ne sont pas analysés à travers une grille de jugement permettant de créer un sens. Dès lors, l'enjeu de l'utilisation est d'améliorer la transformation, la traduction des données pour permettre aux décideurs d'élaborer un jugement sur la performance qui découle d'un raisonnement scientifique.

La construction de modèles logiques, décrivant les configurations de causes à effets entre les dimensions de la performance, représente l'élément central permettant de construire des jugements plus adaptés aux besoins des décideurs. En effet, ces modèles logiques, basés sur des évidences scientifiques fourniraient plus que des résultats évaluatifs, mais un savoir. Autrement dit, « un ensemble de thèses et de questions à partir desquelles une activité peut être conduite ou une information acquérir un sens en générant, le cas échéant, de nouvelles thèses ou de nouvelles questions » (Hatchuel et Weil 1992 : 16).

Une telle approche permettrait de dépasser l'utilisation classique des évaluations de type normatif ou instrumental ayant pour objectif d'informer et d'orienter les prises de décisions organisationnelles et politiques, contraindre et modifier les actions des fournisseurs de soins afin qu'ils se conforment aux normes et aux cibles (Weiss 1998; Henry et Mark 2003). En effet, ce type d'utilisation est insuffisant pour assurer une amélioration continue de la performance. Il est nécessaire d'y adjoindre d'autres types d'utilisation et de nouvelles formes de jugement.

Pour répondre à ces enjeux, trois formes de jugement devraient être articulées : un jugement normatif, un jugement configurationnel et un jugement délibératif

Pour répondre à ces enjeux, trois formes de jugement devraient être articulées : un jugement normatif, un jugement configurationnel et un jugement délibératif. Le jugement normatif permet d'apprécier le niveau de performance en fonction d'une norme. C'est une première étape nécessaire à la construction des jugements configurationnels et délibératifs. En effet, le jugement configurationnel basé sur les modèles logiques permettrait de mettre en relation et d'analyser plusieurs indicateurs à travers une configuration de dimension. Ce jugement pourrait générer des leviers d'action à partir des relations de causes à effets entre les dimensions. Cette utilisation de type conceptuel accroîtrait la connaissance des utilisateurs et la compréhension des phénomènes (Champagne et Contandriopoulos 2011a). Sur cette base, le jugement configurationnel mènerait à une modification des schémas cognitifs des utilisateurs, l'acquisition de nouvelles compétences et d'habiletés et finalement un changement de comportement (Henry et Mark 2003; Weiss 1998).

Cependant, les jugements normatifs et configurationnels ne sont pas suffisants pour garantir l'utilisation des résultats de l'évaluation et l'appropriation des connaissances générées par les modèles logiques. Il est nécessaire d'y adjoindre un jugement délibératif, soit un processus permettant à un groupe de recevoir et d'échanger des informations, d'examiner de façon critique un problème et de créer une compréhension rationnelle soutenant la prise de décision (Abelson et coll. 2003). En effet, les décisions managériales sont rarement prises individuellement. Elles impliquent toujours d'autres acteurs et donc une négociation (Walshe et Rundall 2001). Cet aspect renvoie au processus politique inhérent à toutes prises de décision au sein d'une organisation. Ainsi, le jugement délibératif devrait générer une compréhension intersubjective permettant « d'accorder mutuellement les plans d'action sur le fondement de définitions communes des situations. » (Habermas 1987 : 295). Dès lors, ce n'est plus ni les résultats de l'évaluation ni la connaissance produite qui ont de la valeur, mais l'interprétation collective faite par les utilisateurs qui mène à l'action (Denis, Lehoux et Champagne 2004).

Mythe 6 : Les cadres d'évaluation peuvent simultanément permettre de poursuivre deux objectifs : l'imputabilité et l'amélioration continue de la performance

Les cadres, aussi bien nationaux qu'internationaux, affirment poursuivre simultanément ces deux objectifs dans leur utilisation. De même, de nombreux chercheurs pensent que ces deux objectifs peuvent être conciliés dans un même cadre d'évaluation et obtenus par les mêmes données (Smith et coll. 2009; Murray et Frenk 2000). La plupart des cadres d'évaluation de la performance ont pour objectif principal l'accroissement de l'imputabilité qui devrait entraîner une amélioration de la performance. Les cadres et les résultats de l'évaluation sont ainsi utilisés comme outil de gouvernance pour encadrer et surveiller les dispensateurs de soins (Dubnick 2005). Smith et coll. (2009 : 5) affirment d'ailleurs que « peu importe le design du système de santé, le rôle fondamental de la mesure de la performance est d'aider les différents acteurs à rendre des comptes en permettant aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées ». L'accroissement de l'imputabilité devrait mener de façon indirecte à l'amélioration de la performance par des incitatifs imposés aux dispensateurs de soins afin de se conformer aux normes et aux standards. Cependant, les liens établis entre les mécanismes d'imputabilité et l'amélioration de la performance n'ont pas été suffisamment démontrés (Dubnick 2005). Plusieurs auteurs affirment que l'utilisation excessive de mesures de la performance orientées vers l'imputabilité et concentrées uniquement vers les résultats pouvait avoir des impacts négatifs sur l'organisation et des effets indésirables sur le comportement des gestionnaires (Smith 1995; Lied et Kazandjian 1999).

Ainsi, il semble improbable d'utiliser les mêmes résultats de l'évaluation et les mêmes grilles de jugement pour poursuivre simultanément ces deux objectifs. Des différences majeures en termes d'objectifs, de logiques, de démarches, de mesures, d'auditoires et de types d'utilisation opposent ces deux finalités d'utilisation (Tableau 3).

| IMPUTABILITÉ | AMÉLIORATION | |

|---|---|---|

| Emphase |

Vérification et assurance Orientée vers la mesure |

Apprentissage. Promotion de l'amélioration continue. Orientée vers le changement |

| Objectif | Contrôle et conformité |

Amélioration, renforcement et construction des capacités individuelles et organisationnelles, Compréhension des processus |

| Logique |

Fournir une imputabilité externe et assurer la légitimité |

Promouvoir le changement et améliorer la qualité de soins |

| Démarche |

Imposée, hiérarchique ou institutionnelle |

Participative (soit dans l'élaboration des outils, soit dans leur utilisation) |

| Précision de la mesure |

Haute précision. Utilisation de statistiques pour identifier les différences réelles |

Plus faible précision, Besoin de grille d'interprétation des données |

| Type de mesure |

Efficacité, volume de production, accessibilité |

Multidimensionnelle (structure-processus-résultat) |

| Auditoires |

Gouvernements Public Assureurs |

Professionnels Administrateurs Équipe en charge de l'amélioration continue |

| Type d'utilisation |

Sommative Instrumentale |

Formative Instrumentale Conceptuelle Délibérative |

Comme le montre ce tableau, ces deux finalités diffèrent principalement au niveau de la logique et des auditoires auxquels elles s'adressent. En effet, l'imputabilité s'appuie sur la théorie de l'agence dont le but est de surveiller et encadrer le comportement de l'agent (Dubnick 2005). Ce type d'utilisation des résultats de l'évaluation est principalement destiné aux institutions régulatrices au niveau régional et ministériel. Ainsi, les mesures de performance servent à juger de la conformité des pratiques et de l'atteinte des résultats par les dispensateurs de soins. En outre, l'imputabilité est fondée sur des standards techniques extérieurs et sur une logique de reddition de compte envers le supérieur, le ministère et la population (Halachmi 2002). Cette logique, fondée sur la rationalité instrumentale visant une utilisation sommative, pourrait être résumée par la question : est-ce que les choses ont été bien faites au regard des standards et des cibles à atteindre?

A contrario, l'utilisation des résultats de l'évaluation dans une perspective d'amélioration continue de la performance tend à renforcer les capacités d'analyse des acteurs, leur niveau de compréhension des phénomènes permettant de changer de l'intérieur (Halachmi 2002). Dans ce sens, ce n'est pas un principal qui contraint ou encadre un agent, mais des gestionnaires et des professionnels qui s'interrogent sur leurs pratiques et le fonctionnement de l'organisation pour l'améliorer. L'utilisation est donc formative et s'intéresse à la compréhension des phénomènes symbolisée par les questions : est-ce que c'était la bonne chose à faire? et comment l'avons-nous faite?

Dès lors, la performance organisationnelle est abordée comme un construit multidimensionnel qui devrait permettre aux différentes parties prenantes de débattre et d'élaborer un jugement sur les qualités essentielles et spécifiques de l'organisation en fonction de leurs croyances, connaissances, responsabilités, intérêts et projets

Ainsi, nous pensons qu'il est difficile et inapproprié d'utiliser les mêmes résultats d'évaluation de la performance et les mêmes formes de jugement pour poursuivre les objectifs d'accroissement de l'imputabilité et d'amélioration de la performance. En effet, nous avançons que le jugement normatif correspondrait davantage à une recherche d'imputabilité, alors que l'utilisation des résultats pour porter des jugements configurationnels et délibératifs serait plus appropriée pour améliorer la performance. Par contre, un même cadre d'évaluation pourrait être décliné en différents systèmes d'évaluation visant spécifiquement l'accroissement de l'imputabilité ou l'amélioration continue de la performance. Un même cadre d'évaluation pourrait donc être composé de différents systèmes d'appréciation de la performance qui seraient utilisés par des acteurs différents et ne contiendraient ni exactement les mêmes indicateurs, ni les mêmes grilles d'interprétation des résultats.

Dépasser les mythes : Innover sur la base du modèle d'évaluation globale et intégrée de la performance des systèmes de santé (EGIPSS)

Ces mythes référant à des enjeux théoriques, méthodologiques et d'utilisation contraignent le développement de cadre d'évaluation de la performance permettant réellement d'apporter un savoir adapté et utile aux décideurs et au gestionnaire afin d'améliorer la performance des systèmes de santé. Dans l'optique de dépasser plusieurs de ces mythes, François Champagne et coll. (2005) ont développé, un modèle d'évaluation globale et intégrée de la performance des systèmes de santé (EGIPSS). Cependant, dix après son développement et son opérationnalisation dans de nombreux contextes dont les centres de santé et des services sociaux du Québec ou les hôpitaux de l'État du Mato Grosso du sud au Brésil, plusieurs améliorations pourraient être apportées à ce modèle afin d'accroître sa capacité à rendre compte de la complexité de la performance et favoriser l'utilisation des résultats qu'il génère. Nous avançons que la capacité du modèle EGIPSS à répondre adéquatement aux six mythes que nous venons de décrire dépend de l'introduction de modèles logiques représentant les configurations de relations entre les dimensions les composant. Sur la base de ces modèles, il serait possible de développer des jugements configurationnels et délibératifs promouvant la génération d'un savoir plus adapté pour favoriser l'utilisation des résultats et l'amélioration de la performance.

Le modèle EGIPSS : une approche fondée sur la théorie de l'action sociale

- – L'adaptation : Tout système de santé ou organisation doit tenir compte de son environnement pour acquérir des ressources et s'adapter. Le système ou l'organisation de santé doit, à court terme, se procurer les ressources nécessaires au maintien et au développement de ses activités, être orienté vers les besoins de la population, attirer les clientèles et avoir des habiletés à mobiliser la communauté. À plus long terme, l'organisation de santé doit développer son habileté à se transformer afin de s'adapter aux changements technologiques, populationnels, politiques et sociaux.

- – L'atteinte des buts : Cette fonction est liée à la capacité du système ou de l'organisation à atteindre ses buts fondamentaux. Pour une organisation publique de santé, il peut s'agir de l'amélioration de l'état de santé des individus et de la population, de l'efficacité, de l'efficience, de l'équité et de la satisfaction des groupes d'intérêt.

- – La production : La fonction de production est le noyau technique de l'organisation. Traditionnellement, c'est à ce niveau qu'on retrouve la majorité des indicateurs qui sont généralement utilisés pour mesurer la performance des établissements de santé.

- – Le maintien des valeurs : Cette fonction symbolise la capacité d'une organisation ou d'un système à maintenir et promouvoir un système de valeurs partagées ainsi que la qualité de vie au travail des employés permettant d'assurer un niveau de motivation nécessaire pour une action individuelle et collective performante. Elle est composée de deux dimensions : le consensus sur les valeurs et la qualité de vie au travail.

- – L'équilibre stratégique (Adaptation-Atteinte des Buts) : Cette dimension de la performance évalue la compatibilité de la mise en œuvre des moyens (adaptation) en fonction des finalités organisationnelles (les buts), ainsi que la pertinence des buts étant donné l'environnement et la recherche d'une plus grande adaptation organisationnelle.

- – L'équilibre allocatif (adaptation-production) : Cette dimension de la performance évalue la justesse d'allocation des moyens (l'adaptation), et comment les mécanismes d'adaptation demeurent compatibles avec les impératifs et les résultats de la production.

- – L'équilibre tactique (atteinte des buts-production) : Cette dimension de la performance évalue la capacité des mécanismes de contrôle découlant du choix des buts organisationnels à gouverner le système de production; et comment les impératifs et les résultats de la production viennent modifier le choix des buts de l'organisation. On s'interroge alors sur la pertinence des buts.

- – L'équilibre opérationnel (maintien des valeurs-production) : Cette dimension de la performance évalue la capacité des mécanismes de génération de valeurs et du climat organisationnel à mobiliser positivement ou (négativement) le système de production, ainsi que l'impact des impératifs et des résultats de la production et du climat et des valeurs organisationnelles.

- – L'équilibre légitimatif (maintien des valeurs-atteinte des buts) : Cette dimension de la performance évalue la capacité des mécanismes de génération des valeurs et du climat organisationnel à contribuer à l'atteinte des buts organisationnels, et comment le choix et la poursuite des buts de l'organisation viennent modifier et renforcer (ou miner) les valeurs et le climat organisationnel.

- – L'équilibre contextuel (maintien des valeurs-adaptation) : Cette dimension de la performance évalue la capacité des mécanismes de génération des valeurs et du climat organisationnel à mobiliser positivement le système d'adaptation, et comment les impératifs et les résultats de l'adaptation viennent modifier et renforcer (ou miner) les valeurs et le climat organisationnel.

- À réaliser chacune de ses quatre fonctions, atteindre ses buts, s'adapter à son environnement (acquérir des ressources et répondre aux besoins), à produire des services de qualité avec productivité et à maintenir et développer des valeurs communes (culture organisationnelle) et;

- à établir et à maintenir une tension dynamique entre la réalisation de ces quatre fonctions. L'appréciation de la performance repose ainsi, non seulement, sur la mesure d'indicateurs de réussite dans chacune des quatre fonctions de l'organisation, mais aussi sur le caractère dynamique de la tension qui existe entre les quatre pôles, c'est-à-dire sur la capacité de la gouvernance à orchestrer les échanges et les négociations entre les quatre fonctions par les différents acteurs.

Ainsi, on constate que le modèle EGIPSS (Champagne et coll. 2005) répond adéquatement à plusieurs mythes. Évaluer la performance de façon multidimensionnelle et selon quatre fonctions en tension permet de dépasser le premier mythe et partiellement, le second. En effet, au-delà des tensions entre les fonctions, l'évaluation de la performance nécessite une meilleure compréhension et modélisation sous forme de configuration des relations entre toutes les dimensions, autant à l'intérieur de chaque fonction qu'entre les dimensions composant les autres fonctions.

D'un point de vue méthodologique, la robustesse et la finesse théorique (25 dimensions reflétant des construits théoriques très circonscrits) du modèle EGIPSS facilitent la sélection d'indicateurs pertinents et utilisables, directement reliés au concept évalué. Par contre, certaines innovations devraient être apportées pour affiner l'approche configurationnelle et le développement de grille d'analyse pour l'interprétation et l'appréciation des résultats de l'évaluation. Ceci est le corollaire du cinquième mythe relatif à l'utilisation des données de l'évaluation de la performance. Le modèle EGIPSS se base principalement sur des jugements normatifs et des analyses relationnelles entre certaines des dimensions et les fonctions, bien que de façon non systématique. Finalement, ce modèle permet de répondre au sixième mythe puisqu'il peut être décliné en deux systèmes d'évaluation adaptés aux objectifs d'accroissement de l'imputabilité et d'amélioration continue de la performance.

Ainsi, il apparait que certaines innovations pourraient être apportées au modèle EGIPSS afin de complètement dépasser le second, le quatrième et le cinquième mythe.

Innover sur la base du modèle EGIPSS

Ces innovations théoriques, méthodologiques et d'utilisation sont profondément interreliées et touchent à la capacité de conceptualiser l'ensemble des interrelations entre les dimensions de la performance pour proposer des configurations reflétant la complexité des systèmes, afin de générer des jugements de type configurationnel et délibératif.

Pour ce faire, il est nécessaire de développer des modèles logiques afin de représenter les réseaux de relation relatifs à chaque dimension du modèle EGIPSS. Ces modèles logiques synthétiseraient, combineraient et organiseraient un ensemble de dimensions sur la base d'une représentation graphique de leurs relations. Ces modèles, pour être théoriquement valides, doivent être justifiés par la convergence d'études scientifiques démontrant à la fois leur influence sur la performance, ainsi que la nature des relations entre chacune des dimensions. Ces modèles logiques seraient la base conceptuelle permettant de porter un jugement configurationnel. Ce jugement émergerait de la combinaison de l'ensemble des jugements normatifs relatifs à chaque dimension et regroupés à l'intérieur des modèles logiques.

L'utilisation d'un jugement configurationnel faciliterait une conception de la performance non plus comme un phénomène linéaire, segmenté où chaque dimension serait traitée séparément, mais comme réseau de relations entre des dimensions en interdépendance

Ce jugement configurationnel serait complété par un jugement délibératif, issu d'un processus structuré d'échanges permettant la confrontation des points de vue sur la base des modèles logiques et des jugements configurationnels. En effet, les seuls jugements normatifs et configurationnels ne paraissent pas suffisamment pour générer une interprétation commune à la fois des situations problématiques et des actions à entreprendre. Dans ce cadre, il faut appréhender le jugement délibératif comme un processus de diagnostic et de résolution de problèmes permettant à des individus dont les valeurs et les intérêts sont différents, d'écouter, de comprendre, de se convaincre potentiellement, et finalement de parvenir à des décisions raisonnées et justifiées sur la base des résultats évaluatifs insérés dans des modèles logiques permettant leur appréciation (Abelson et coll. 2003). Le but ultime est l'émergence d'une compréhension commune et de solutions innovantes permettant l'amélioration de la performance. Les jugements configurationnels et délibératifs pourraient s'appliquer autant au niveau macro (le système de santé), méso (les organisations de soins), que micro (les services et programmes), mais aussi aux différents paliers de gouvernance (stratégique, tactique et opérationnel).

Les innovations que nous proposons d'adjoindre aux modèles EGIPSS permettraient de dépasser les mythes que nous venons de décrire. En outre, l'ajout de modèles logiques supportant le développement de jugements configurationnels et délibératifs aurait plusieurs retombées théoriques et pratiques pour la gouvernance des organisations et du système de santé. Premièrement, l'utilisation d'un jugement configurationnel faciliterait une conception de la performance non plus comme un phénomène linéaire, segmenté où chaque dimension serait traitée séparément, mais comme réseau de relations entre des dimensions en interdépendance. Deuxièmement, le jugement délibératif semble également avoir le potentiel d'améliorer la capacité des acteurs à construire une vision partagée des problèmes et des solutions à y apporter afin de soutenir l'action. Ainsi, ces deux formes de jugements généreraient plus que des données informant les décideurs sur le niveau de performance, mais un savoir construit par les acteurs eux-mêmes, à la fois sur les déterminants de la performance et sur les leviers d'action possibles pour l'améliorer. L'ajout de modèles logiques et de nouvelles formes de jugement semblent être des stratégies prometteuses pour améliorer le modèle EGIPSS, pour favoriser l'utilisation des résultats des évaluations de la performance dans la gestion quotidienne et pour soutenir les processus de prise de décision. Le modèle EGIPSS serait de ce fait mieux adapté aux besoins des utilisateurs, ce qui accroîtrait le potentiel des organisations à mettre en place des actions susceptibles de rehausser la performance.