Direkte Beobachtung der reduktiven OH-Eliminierung aus IrIII-Komplexen†

Ofer Blum

Department of Organic Chemistry, The Weizmann Institute of Science Rehovot 76100 (Israel), Telefax: Int. + 8/34-4142

Search for more papers by this authorCorresponding Author

Prof. David Milstein

Department of Organic Chemistry, The Weizmann Institute of Science Rehovot 76100 (Israel), Telefax: Int. + 8/34-4142

Department of Organic Chemistry, The Weizmann Institute of Science Rehovot 76100 (Israel), Telefax: Int. + 8/34-4142Search for more papers by this authorOfer Blum

Department of Organic Chemistry, The Weizmann Institute of Science Rehovot 76100 (Israel), Telefax: Int. + 8/34-4142

Search for more papers by this authorCorresponding Author

Prof. David Milstein

Department of Organic Chemistry, The Weizmann Institute of Science Rehovot 76100 (Israel), Telefax: Int. + 8/34-4142

Department of Organic Chemistry, The Weizmann Institute of Science Rehovot 76100 (Israel), Telefax: Int. + 8/34-4142Search for more papers by this authorDiese Arbeit wurde von der bilateralen Wissenschaftsstiftung USA-Israel gefördert. Wir danken der Hoechst AG für Sachspenden.

References

- 1(a)

T. Yoshida,

Y. Ueda,

S. Otsuka,

J. Am. Chem. Soc.

1978,

100, 3941;

(b)

T. Yoshida,

T. Okano,

Y. Ueda,

S. Otsuka,

J. Am. Chem. Soc.

1981,

103, 3411;

(c)

T. Yoshida,

T. Matsuda,

T. Okano,

T. Kitani,

S. Otsuka,

J. Am. Chem. Soc.

1979,

101, 2027;

(d)

H. E. Bryndza,

W. Tam,

Chem. Rev.

1988,

88, 1163;

(e)

Y. J. Kim,

K. Osakada,

A. Takenaka,

A. Yamamoto,

J. Am. Chem. Soc.

1990,

112, 1096,

zit. Lit.;

(f)

H. Bahrmann,

B. Cornils

in New Synthesis with Carbon Monoxide

(Hrsg.: J. Falbe),

Springer, Berlin,

1980,

S. 226;

10.1007/978-3-642-67452-5_2 Google Scholar(g) T. Yoshida, T. Okano, T. Saito, S. Otsuka, Inorg. Chim. Acta 1980, 44, L135.

- 2 D. Milstein, J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 3525, zit. Lit.

- 3(a) D. S. Glueck, L. J. Newman-Winslow, R. G. Bergman, Organometallics 1991, 10, 1462; (b) J. F. Hartwig, R. A. Andersen, R. G. Bergman, Organometallics 1991, 10, 1875; (c) M. D. Fryzuk, M.-L. Jang, T. Jones, F. W. B. Einstein, Can. J. Chem. 1986, 64, 174; (d) W. C. Kaska, S. Nemeh, A. Shirazi, S. Potuznik, Organometallics 1988, 7, 13; (e) C. Di Bugano, M. Pasquali, P. Leoni, P. Sabatino, D. Braga, Inorg. Chem. 1989, 28, 1390; (f) B. Hauger, K. G. Caulton, J. Organomet. Chem. 1993, 450, 253; (g) T. Yamamoto, K. Sano, A. Yamamoto, Chem. Lett. 1982, 907.

- 4 C(NO2)4 induziert durch Oxidation die Methanol-Freisetzung aus 10: D. Milstein, J. C. Calabrese, I. D. Williams, J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6387.

- 5(a) J. S. Thompson, K. A. Bernard, B. J. Rappoli, J. D. Atwood, Organometallics 1990, 9, 2727; (b) J. S. Thompson, S. L. Randall, J. D. Atwood, Organometallics 1991, 10, 3906; (c) H. E. Bryndza, J. S. Calabrese, M. Marsi, D. C. Roe, W. Tam, J. E. Bercaw, J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 4805.

- 6 A. L. Casalnuovo, J. C. Calabrese, D. Milstein, Inorg. Chem. 1987, 26, 971; J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 6738.

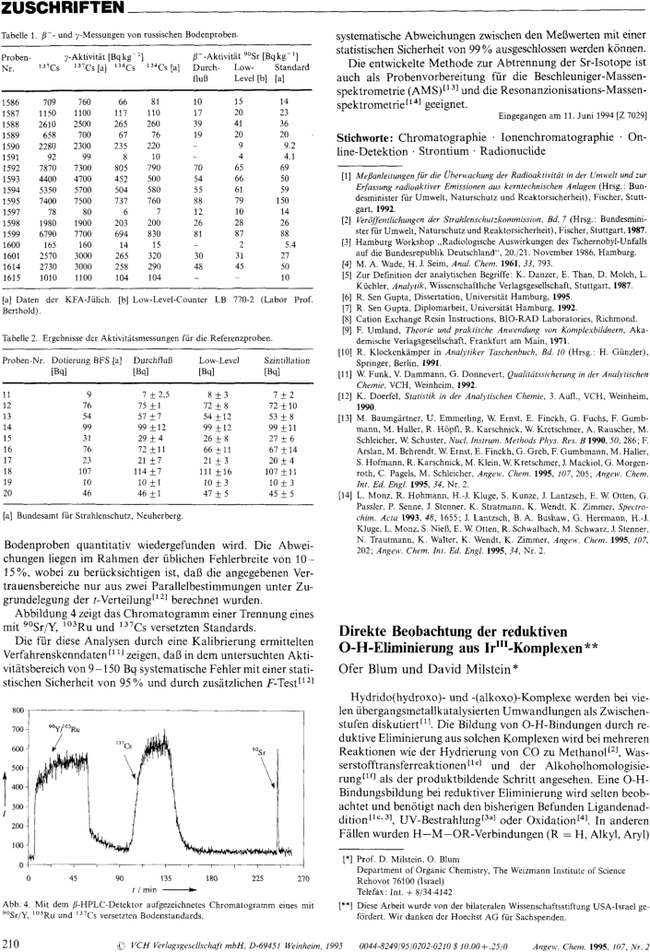

- 7 1: 1H-NMR (400 MHz, C6D6, 22°C, Referenz ist das Lösungsmittelsignal): δ = 4.01 (d, 4J(H,P,trans) = 5.7 Hz, 3H; OCH3), 2.09 (m ( = d · q · virt. t), J = 3.7 Hz, 6H; 2P(HC(H)CH3)3). 1.71 (m, (d q · virt. t), J = 3.7 Hz, 6H; 2P(HC(H)CH3)3), 1.67(dq. 2J(H.P) = 3J(H,H) = 7.2 Hz, 6H; P(CH2CH3)3), 1.11 (tt (erscheint als Quintett), virt.J(H.P) = 3J(H,H) = 7.4 Hz. 18H; 2P(CH2CH3)3), 0.86 (dt, 3J(H.P) = 14.4, 3J(H.H) = 7.6 Hz, 9H; P(CH2CH3)3), –21.60 (dt, 2 rd(H,P,cis) = 16.7, 2Jt(H,P,cis) = 14.6 Hz, 1H; IrH); 31P{1H}-NMR (C6D6, Referenz: externe 85proz. Lösung von H3PO4 in D2O): δ = – 6.9 (d, 2J(P,P,cis) = 16 Hz, 2P), – 20.4 (t, 2J(P,P,cis) = 16 Hz, 1P). Die 1H- und 31P{1H}-NMR-Spektren von 1 sind denen von 2 [8], das zudem kristallographisch charakterisiert wurde, ähnlich.

- 8 2: IR (Nujol): = 3463 (m, OH), 2184 cm−1 (m, IrH). Der Komplex ist sehr hygroskopisch. 1H-NMR (400 MHz, C6D6, 22°C, Referenz ist das Lösungsmittelsignal): δ = 2.10 (m (13 Linien), J (scheinbar) = 3.6 Hz, 6H; 2P(C(H)-HCH3)3), 1.73 (m (13 Linien), J (scheinbar) = 3.6 Hz, 6H; 2P(C(H)-HCH3)3), 1.61 (erscheint als Quintett, 2Jd(H,P) = 3Jq(H,H) = 8.0 Hz, 6H; P(CH2CH3)3), 1.09 (m (erscheint als Quintett), J (scheinbar) = 7.4 Hz, 18H; 2P(C(H)HCH3)3), 0.89 (dt, 3Jd(H.P) = 14.7 Hz, 3Jt(H,H) = 7.5 Hz, 9H; P(CH2CH3)3), –2.07 (d, 3Jd(H,P,trans) = 5.5 Hz, 1H; IrOH), –21.72 (dt, 2Jd(H,P,cis) = 17.6, 2Jt(H,P,cis) = 15.3 Hz, 1H; IrH); 31P{1H}-NMR (C6D6, Referenz: externe 85proz. Lösung von H3PO4 in D2O): δ = – 17.4 (t, 2J(P,P,cis) = 15 Hz, 1P), –8.0 (d, 2J(P,P,cis) = 15 Hz, 2P). Kristalle von 2, die für eine Tieftemperatur-Röntgenstrukturanalyse geeignet sind, werden durch langsames Einengen einer Lösung in Benzol/Pentan 1/1 erhalten. Eine detaillierte Diskussion interessanter Aspekte dieser Struktur wird getrennt veröffentlicht werden.

- 9 4 und 8 sind vollständig charakterisiert, und die β-H-Eliminierung aus 1 und 5 wird detailliert diskutiert in O. Blum, D. Milstein, J. Am. Chem. Soc., eingereicht.

- 10 Das Verhältnis der Konzentrationen von 1 und 3 beträgt unter den angegebenen Bedingungen 1.203 × 0.05 ausgehend von reinem 3 und 1.20 × 0.09 ausgehend von reinem 1.

- 11 Der Wert von ΔS0 erscheint hoch. Ein typischer Wert von nur 30 calK−1 mol−1 resultiert aus der Translationsentropie bei der Bildung von zwei Molekülen aus einem. Möglicherweise erklärt der Verlust der relativ starken H-Brücke zwischen Methanol und dem Methoxoliganden von 1 (die vermutlich viel stärker als die zwischen zwei Methanolmolekülen ist) den zusätzlichen ΔS0-Beitrag.

- 12 Δ H0 + D(H–OCH3 · D(Ir–H) + D(Ir–OCH3). D(H–OCH3) = 104.4 × 1 kcal mol−1; L. Batt, R. D. McCulloch, Int. J. Chem. Kinet. 1976, 8, 491. Für eine Diskussion solcher Berechnungen siehe Fußnote 34 in Lit. [3b].

- 13 Werte D(Ir – H) von 57–57 kcal mol−1 wurden für Phosphaniridiumkomplexe mit Phosphanen mit einem Konuswinkel größer als 125° ermittelt: J. A. Martinho-Simões, J. L. Beauchamp, Chem. Rev. 1990, 90, 629.

- 14

Relative M-X-Bindungsenergien (X− = Ligand wie H−, CH

, MeO−, Cl−) wurden experimentell für [Cp*(PMe3)2RuX] und für [{Ph2P(CH2)2PPh2}-MePtX] bestimmt:

H. E. Bryndza,

L. K. Fong,

R. A. Paciello,

W. Tam,

J. E. Bercaw,

J. Am. Chem. Soc.

1987,

109, 1444.

Mit dem ECT-Modell wurden Werte von 33.9 bzw. 24.7 kcal mol−1 für X = OCH3 ermittelt:

R. S. Drago,

N. M. Wong,

D. C. Ferris,

J. Am. Chem. Soc.

1992,

114, 91.

, MeO−, Cl−) wurden experimentell für [Cp*(PMe3)2RuX] und für [{Ph2P(CH2)2PPh2}-MePtX] bestimmt:

H. E. Bryndza,

L. K. Fong,

R. A. Paciello,

W. Tam,

J. E. Bercaw,

J. Am. Chem. Soc.

1987,

109, 1444.

Mit dem ECT-Modell wurden Werte von 33.9 bzw. 24.7 kcal mol−1 für X = OCH3 ermittelt:

R. S. Drago,

N. M. Wong,

D. C. Ferris,

J. Am. Chem. Soc.

1992,

114, 91.

- 15 5: IR (in Substanz): = 2165 (s, IrH), 1077 cm−1 (s, CO). An Luft verschwindet das CO-Signal sofort, und ein breites OH-Signal erscheint bei etwa 3400 cm−1. 1H-NMR (400 MHz, C6D6, 22°C, Referenz ist das Lösungsmittel-signal): δ = 4.09 (d, 4Jd(H,P,trans) = 5.6 Hz, 3H; OCH3) 1.40 (t, virt.J(H,P) = 3.6 Hz, 18H; 2P(CH3)3), 1.13 (d, 2J(H,P) = 10.5 Hz, 9H; P(CH3)3), –21.56 (dt, 2Jd(H,P) = 19.2, 2Jt(H,P) = 14.7 Hz; 1H; IrH); 1H{31P}-NMR (C6D6): δ = 4.09 (s, 3H), 1.40 (s, 18H), 1.13 (s, 9H), –21.56 (s, 1H); 31P{1H}-NMR (C6D6, Referenz: externe 85proz. Lösung von H3PO4 in D2O): δ = –30.9 (d, 2J(P,P,cis) = 18.5 Hz, 2P), –50.6 (t, 2J(P,P,cis) = 18.5 Hz, 1P); 13C{1H}-NMR (C6D6, Referenz ist das Lösungsmittelsignal): δ = 65.3 (br.s; OCH3), 21.2 (d, 1J(C.P) = 37 Hz; P(CH3)3), 16.2 (t, virt.J(C,P) = 18 Hz; 2P(CH3)3). – 6: 1H-NMR (400 MHz, C6D6, 22°C, Referenz ist das Lösungsmittelsignal): δ = 1.36 (t, virt.J(H,P) = 3.6 Hz, 18H; 2P(CH3)3), 1.19 (d, 2J(H,P) = 9.6 Hz, 9H; P(CH3)3), –2.15 (d, 3J(H,P,trans) = 5.8 Hz, 1H; IrOH), –21.73 (dt, 2Jd(H,P,cis) = 17.7, 2Jt(H,P,cis) = 16.8 Hz, 1H; IrH); 31P{1H}-NMR (C6D6, Referenz ist das Lösungsmittelsignal): δ = – 33.0 (d, 2J(H,P,cis) = 18 Hz, 2P), –49.3 (t, 2J(H,P,cis) = 18 Hz, 1P).

- 16 T. Herskovitz, Inorg. Synth. 1982, 21, 99.

- 17 Wir fanden, daß 7 bei Raumtemperatur in C6D6 vollständig in 7a und Cycloocten dissoziiert vorliegt.

- 18(a) W. D. Jones, V. L. Kuykendall, Inorg. Chem. 1991, 30, 2615; (b) P. L. Kuch, R. S. Tobias, J. Organomet. Chem. 1976, 122, 429.

- 19 Die Geschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung beträgt 3.50 × 10−4 M−1 s−1. Diese Reaktion wurde detailliert in Lit. [9] und der dort zit. Lit. diskutiert.

- 20 Da die Austauschreaktion sehr schnell abläuft, ist nur 5b für die β-Hydrideliminierung verfügbar. Dennoch ist der Vergleich mit 5 sinnvoll, weil eine Deuteriumsubstitution in α-Stellung zum Sauerstoffatom die Geschwindigkeit der reduktiven Eliminierung wahrscheinlich wenig beeinflußt.

- 21 Ein Mechanismus, der einen H/D-Austausch mit C6D6 einschließt, ist unwahrscheinlich, da 5 in reinem C6D6 nicht reagiert und die Reaktion c in Schema 2 auch in THF nur 5a liefert.

- 22 Die in CD3OD bestimmte Geschwindigkeitskonstante für das Verschwinden des IrH-Signals im 1H-NMR-Spektrum ist die Summe der Geschwindigkeitskonstanten erster Ordnung der reduktiven Eliminierung zu 7a und der β-Hydrideliminierung zu 8. Die Geschwindigkeitskonstante dieser Reaktion wurde aus dem Verschwinden der sich überlappenden Signale der aliphatischen Protonen von 5 und 5b erhalten.

- 23 Es entsteht mer-cis-[HIr(Cl)2(PMe3)3] [24]. Da LiCl die Geschwindigkeit der oxidativen Addition nicht beeinflußt, ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt derselbe wie bei der oxidativen Addition von Methanol in Abwesenheit von LiCl.

- 24 A. A. Zlota, F. Frolow, D. Milstein, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1989, 1826.

- 25 Das schließt eine reversible, nicht geschwindigkeitsbestimmende Phosphanoder Chloridabspaltung, gefolgt von der reduktiven O-H-Eliminierung aus. Experimente nach Lit. [9] schließen außerdem Mechanismen aus, die eine geschwindigkeitsbestimmende Phosphan- oder Chloridabspaltung als Anfangsschritt erfordern. Die Wiederholung von Reaktion b in Schema 2 in Gegenwart von [D9]PMe3 zeigte keinen Einbau des markierten Phosphans in 8. Da Reaktion c in Schema 2 schneller und reversibel unter den angewendeten Bedingungen abläuft, zeigt dies, daß jegliche Phosphanabspaltung aus 5 sehr langsam und nicht als Teil dieses Reaktionswegs erfolgt. Die Chloridabspaltung aus 5 ist im Reaktionsweg der Reaktion b in Schema 2 enthalten und ist methanolkatalysiert. Da eine Mindestmenge Methanol zur Solvation des basischen Methoxoliganden und möglicherweise zu relativ starken Wasserstoffbrückenbindungen an ihn erforderlich ist, wurde ein Methanolgrenzwert für diese Reaktion beobachtet. Die Gleichgewichtseinstellung in Schema 1 und in Reaktion c (Schema 2) ist nicht methanolkatalysiert, was darauf hinweist, daß eine geschwindigkeitsbestimmende Chloridabspaltung nicht im Reaktionsweg der reduktiven O-H-Eliminierung enthalten ist.

- 26 J. P. Collman, L. S. Hegedus, J. R. Norton, R. G. Finke, Principles and Applications of Organotransition Metal Chemistry, University Science, Mill Valley, CA, USA, 1987, S. 322–333.

- 27(a) J. F. Riehl, Y. Jean, O. Eisenstein, M. Pélissier, Organometallics 1992, 11, 729; (b) H. E. Bryndza, P. J. Domaille, R. A. Paciello, J. E. Bercaw, Organometallics 1989, 8, 379.

Citing Literature

This is the

German version

of Angewandte Chemie.

Note for articles published since 1962:

Do not cite this version alone.

Take me to the International Edition version with citable page numbers, DOI, and citation export.

We apologize for the inconvenience.