Article

Full Access

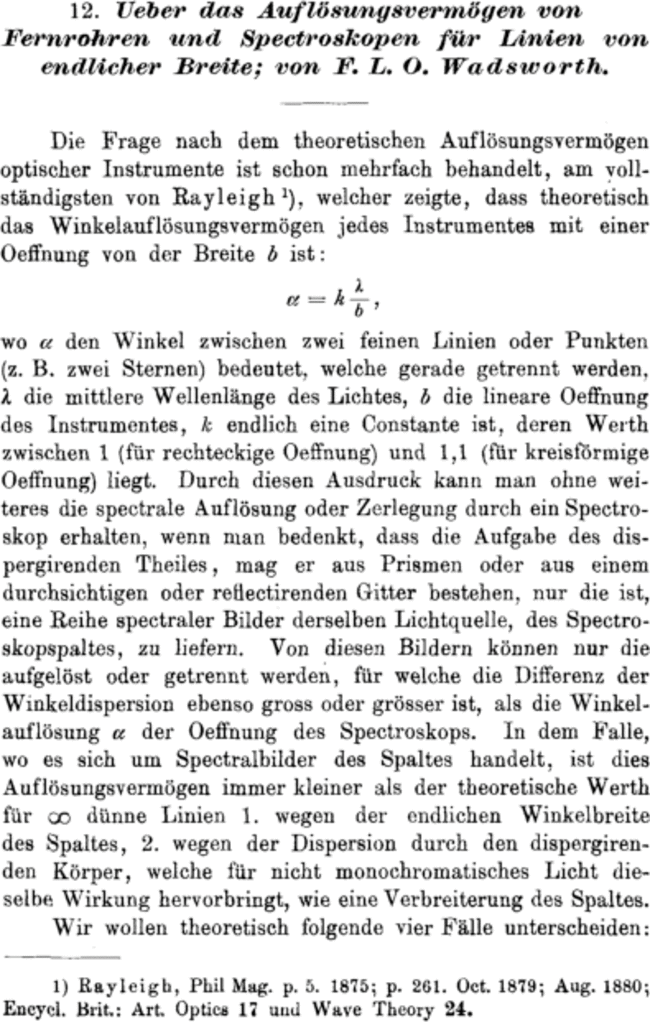

Ueber das Auflösungsvermögen von Fernrohren und Spectroskopen für Linien von endlicher Breite

First published: 1897

References

- p604_1) Rayleigh, Phil. Mag. p. 5. 1875; p. 261. Oct. 1879; Aug. 1880; Encycl. Brit.: Art. Optics 17 und Wave Theory 24.

- p607_1) Vgl. Rowland's Artikel über die Schraube. Enc. Brit. 21

- p608_1) Der Verf. hat kürzlich die Zeichnungen zu einer grossen Theilmaschine vollendet, zu deren Construction ein Freund der Wissenschaft in Chicago das Geld geschenkt hat. Ihre Ausführung in der Werkstatt des Yerkes Observatorium hat begonnen und es wird alles geschehen, um den Erfolg zu sichern.

- p608_2)

Wadsworth,

Astrophys. Journ.

3 p. 169.

1896.

10.1086/140192 Google Scholar

- p609_1) Schuster, Artikel Spectroscopy, Enc. Brit. 22

- p611_1) Dieser Theil der Aufgabe, die Lage der Minima in dem Beugungsbilde eines Spaltes oder einer kreisförmigen Oeffnung von endlicher Breite zu finden, wurde von dem Verf. auf Veranlassung von Prof. Michelson vor etwa sechs Jahren bearbeitet, als er Student an der Clark-Universität war. Die Resultate sind veröffentlicht in Prof. Michelson's Abhandlung Phil. Mag. p. 1, Juli 1890, vgl. p. 14–17.

- p611_2) Da die Lage der Minima in diesem Falle sowohl von der Winkelgrösse der Lichtquelle, als auch von der Oeffnung des Fernrohrs abhängt, so folgt, dass man durch Bedeckung des Objectivs mit einer Oeffnung von bekannter Grösse und Messung der Lage der Minima mit einem Mikrometer den Werth von s̀ mittels obiger Gleichung bestimmen kann. Versuche mit zahlreichen Spalten von verschiedener Breite und Oeffnungen von verschiedenem Durchmesser (für welche die Lage der Minima etwas variirt) zeigten, dass wenn die Lichtquelle genügend hell war, um deutliche Minima zu geben, eine einzelne Beobachtung Resultate von wenigstens der fünffachen Genauigkeit gab, als directe mikrometrische Messung des Bildes bei voller Oeffnung des Fernrohrs. Diese Methode ist aber erheblich weniger genau, als Prof. Michelson's Refractometer-Methode, welche im ersten Theil der erwähnten Abhandlung ausführlich beschrieben ist. Daher wurden die Beobachtungen nicht ausführlich mitgetheilt.

- p614_1) Für die Werthe s̀ = 1,5 α, wo die Differenz der Curven am grössten ist, differiren die beiden Werthe von Σ nur um 4 Proc. Für s̀ = 3α beträgt die Differenz in Σ nur etwa 2 Proc.

- p616_1) Leider kann man diese Thatsache selten ausnutzen, da bei so engem Spalt das Spectrum meist zu schwach ist, um deutlich sichtbar zu sein.

- p616_2) Schuster, Enc. Brit. 22

- p616_3) Diese Bedingung gilt offenbar nur für streng monochromatische Strahlung. Vgl. Astrophysik. Journ. p. 62–63. Jan. 1895.

- p617_1) Rayleigh, Phil. Mag. p. 298. April 1889; Michelson, Phil. Mag., Sept. 1892.

- p617_2) Michelson, Astrophys. Journ. p. 251. Nov. 1895.

- p621_1) Es wird indessen gleich gezeigt werden, dass wir praktisch eine etwas grössere Reinheit P erreichen können.

- p622_1) Die rothe Wasserstofflinie ist doppelt, die Componenten um etwa 0,14 A. E. entfernt. Der für δ gegebene Werth gilt für jede einzelne Linie, also ist die ganze effective Breite der Doppellinie δ λ' = 4 δ + 0,14. Dasselbe gilt von jeder der D-Linien, da nach Michelson jede aus wenigstens vier Componenten besteht, und der Abstand zwischen den Mitten der Hauptcomponenten 0,07 beträgt. Bei kleiner Dichte sind sie daher um mehr als ihre eigene Breite voneinander entfernt, bei grosser Dichte aber, wie in der Bunsenflamme, verbreitert sich jede Componente, sodass sie sich übereinander lagern, und dass wie beim Wasserstoff die ganze effective Breite δ λ' = 4 δ + 0,07 beträgt.

- p622_2) Berechnet aus den Zahlen, die gegeben sind: Phil. Mag. p. 230. Sept. 1892.

- p622_3) Es scheint ein Widerspruch zu bestehen zwischen diesen Zahlen, die im Astrophys. Journ. p. 251, Nov. 1895 gegeben sind, und den früher mit einem Geisslerrohr erhaltenen nach Phil. Mag. p. 280. Sept. 1892.

- p623_1) Bei schwachen Linien kann die scheinbare Breite oft weit kleiner sein wegen des schnellen Abfalles der Intensität an den Rändern der Linie.

- p623_2) Diese würden übrigens zweckmässig sein bei photographischen Methoden, da sie grössere Genauigkeit und photographische Auflösung geben wegen grösserer linearer Dispersion, vgl. Astr. Journ. 1 p. 233 und Astr. Journ. 2 p. 264.